Гистология и физиология кожи лица

Оглавление темы “Анатомия кожи и ее придатков.”:

Кожа, cutis. Функции кожи. Строение кожи. Эпидермис, epidermis

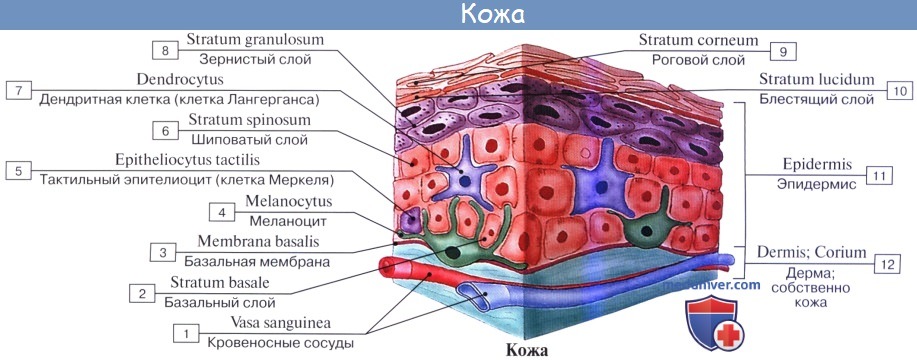

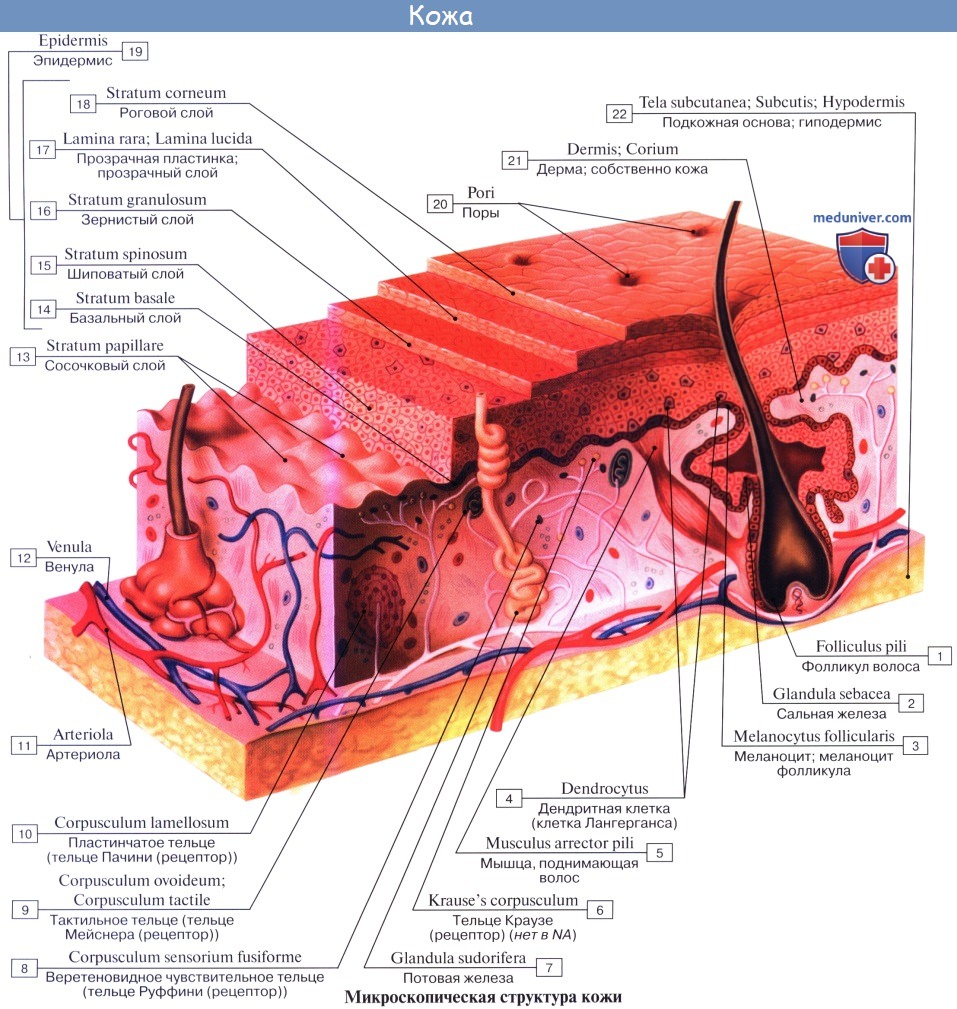

Кожа, cutis, образует общий покров тела, защищающий организм от внешних влияний. Она является важнейшим органом тела, выполняющим ряд существенных функций: теплорегуляцию, выделение секретов (пот и сало), а с ними и вредных веществ, дыхание (обмен газов), депо энергетических запасов. Ей приписывают и инкреторные свойства. Главная функция кожи — это восприятие разнообразных раздражений окружающей природы (прикосновение, давление, температура и вредные раздражения). Таким образом, кожа — это сложный комплекс воспринимающих приборов с огромной поверхностью рецепции, достигающей площади у взрослых около 1,6 м2. Подробное строение кожи изложено в курсе гистологии, поэтому здесь мы ограничимся лишь кратким обзором макроскопического строения. Кожный покров человека, как и у всех позвоночных, состоит из двух слоев: 1. Поверхностный слой — эпидермис, epidermis, происходит из эктодермы и представляет плоский многослойный эпителий, наружные слои которого ороговевают и постепенно слущиваются (особенно при некоторых заболеваниях, например при скарлатине, когда наблюдается значительное отторжение кожного эпителия — шелушение). Вследствие давления обуви или рабочих орудий образуются мозоли, представляющие местные утолщения рогового слоя. Собственно кожа, corium ( dermis, derma ). Подкожную основа, tela subcutanea. Подкожная жировая клетчатка.

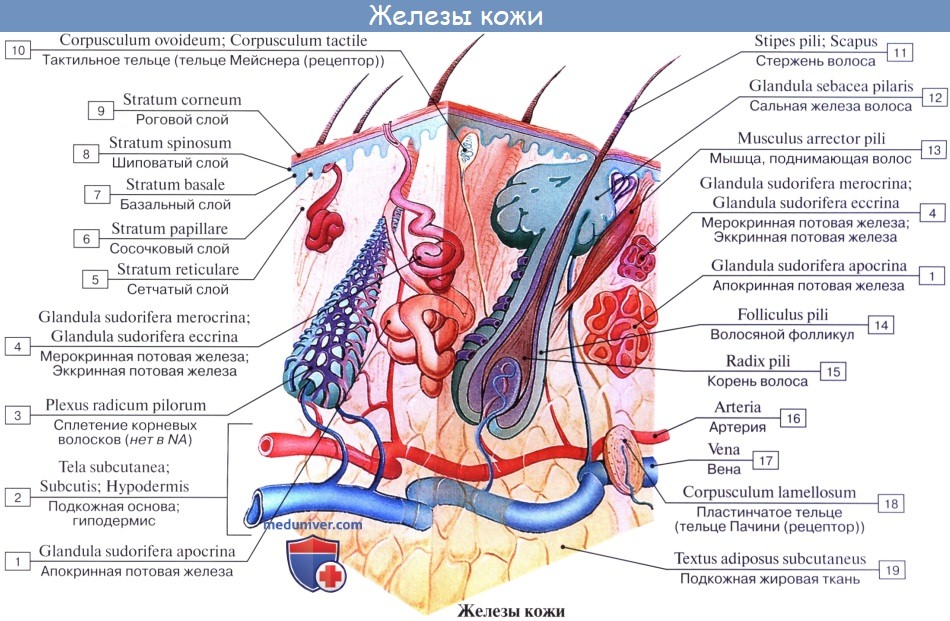

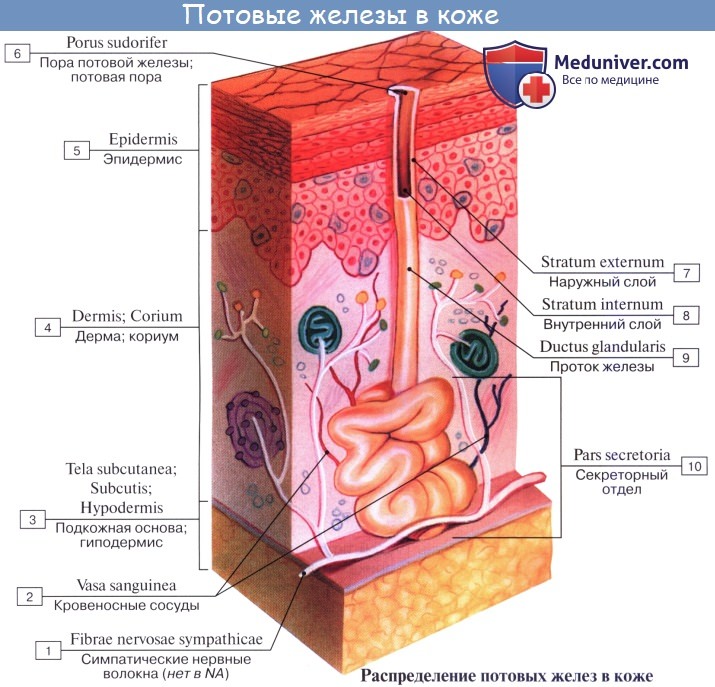

2. Глубокий слой — собственно кожа, corium (dermis), развивается из мезодермы и построен из волокнистой соединительной ткани с примесью эластических волокон (от которых зависит эластичность кожи, особенно в молодом возрасте) и неисчерченных мышечных волокон. Последние располагаются или в виде пучков, образуя мышцы — подниматели волос, или собираются в слои (сосок и околососковый кружок молочной железы, кожа полового члена, промежности), образуя (как, например, в мошонке) мышечную оболочку, tunica dartos). На лице corium тесно связан с мимической мускулатурой. Верхний плотный слой corium вдается в эпидермис в виде сосочков, papillae cutis, внутри которых залегают кровеносные и лимфатические капилляры и концевые нервные тельца. Сосочки выступают на поверхности кожи, образуя гребешки и бороздки кожи. На гребешках, cristae cutis, ограничивающих тонкие бороздки, sulci cutis, открываются отверстия потовых желез, откуда капли пота стекают в бороздки и смачивают всю поверхность кожи. На ладонной стороне кисти и подошвенной — стопы гребешки и бороздки образуют сложный рисунок, имеющий у каждого человека свою особую конфигурацию, что используется в антропологии, а также в судебной медицине для установления личности, если у данного лица были предварительно сделаны отпечатки пальцев — дактилоскопия. На всей остальной поверхности кожи заметен нежный рисунок треугольных и ромбических полей. В углах треугольников и ромбов выходят стержни волос и открываются сальные железы, а на возвышениях их — потовые железы. Нижний слой corium переходит в подкожную основу, tela subcutanea, которая состоит из рыхлой соединительной ткани, содержащей скопления жировых клеток (подкожный жировой слой), и покрывает глубже-лежащие органы. Жировая клетчатка играет роль в терморегуляции. Она плохой проводник тепла, поэтому особенно развита у полярных животных. Степень развития подкожного жирового слоя отражает уровень обмена веществ, вследствие чего в течение жизни человек то полнеет, то худеет. Имеет значение и механический фактор: в местах, испытывающих давление при стоянии (подошва) и сидении (ягодицы), подкожный жировой слой развит особенно сильно в виде эластической подстилки.

Цвет кожи. Волосы. Строение волос. Ногти. Строение ногтей.

Цвет кожи зависит главным образом от пигмента (меланина), находящегося в самом глубоком слое эпидермиса. В коже цветных рас пигмента очень много; у негров он откладывается не только внутри и между клетками всего глубокого слоя эпидермиса, но и в клетках верхнего слоя дермы. Между бело-розовой кожей северного европейца и кожей негра существуют бесчисленные цветовые переходы. Волосы плохо проводят тепло, чем и объясняется их значительное развитие в виде шерсти у млекопитающих. Человек единственный из всех приматов не имеет сплошного волосяного покрова, отсутствие которого, по-видимому, связано с ношением одежды (искусственный покров). В волосе, pilus, различают часть, погруженную в кожу, корень, и часть, свободно торчащую над кожей, или стержень. Цвет волос зависит от пигмента, а также от содержания воздуха в волосе. При увеличении количества воздуха в толще волоса и исчезновении пигмента волосы седеют. Ногти, ungues, подобно волосам, — роговое образование, производное эпидермиса. Когти хищных, копыта копытных животных и ногти приматов представляют гомологичные приспособления на концевых фалангах, устроенных соответственно функции пальцев у этих животных. Пластинка ногтя, являющаяся производным эпидермиса, лежит на соединительнотканном ногтевом ложе, откуда происходит рост ногтя, отчего ногтевое ложе получает название matrix (матка, источник) unguis. По характеру секрета в коже различают три вида желез: 1) сальные, 2) потовые и 3) молочные (строение первых двух рассматривается в курсе гистологии).

Cосуды и нервы кожи. Кровоснабжение кожи. Иннервация кожи.Артерии кожи происходят или из глубоких крупных стволов, идущих вблизи кожи, или из мышечных артерий. Значительные сгущения кожных сосудов наблюдаются вблизи органов чувств — вокруг естественных отверстий лица и в коже подушечек пальцев кисти. Лимфатические сосуды кожи см. в статьях по «Лимфатической системе». Кожа как орган чувств богато снабжена чувствительными нервными окончаниями, связанными с нервными волокнами, идущими в составе кожных ветвей черепных и спинномозговых нервов. (Подробно о рецепторах кожи см. в курсе гистологии.) Кожа наиболее богата рецепторами осязания, которые более всего развиты в коже ладонной поверхности кисти, особенно в коже подушечек пальцев, что связано с функцией руки как органа труда; «…чувство осязания, которым обезьяна едва-едва обладает в самой грубой, зачаточной форме, выработалось только вместе с развитием самой человеческой руки, благодаря труду» (Маркс К., Энгельс Ф. Соч., 2-е изд., т. 20, с. 490). Анатомия кожного анализатора в целом изложена в разделе проводящих путей мозга, а зоны кожной иннервации — в разделе периферической нервной системы. В составе анимальных нервов в кожу приходят симпатические волокна, иннервирующие железы, сосуды и мышцы волос кожи.

Видео лекция гистология кожи, сальной железы, потовой железы, волос– Также рекомендуем “Молочная железа, mammae. Сосок, papilla mammae. Дольки молочной железы.” Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 9.9.2020 |

Источник

Частная гистология. Кожа. Функции кожи.Частная гистология — это учение о тканях и особенностях их развития, строения, функций и межтканевых взаимодействий в составе органов и систем органов. Органогенез протекает на основе взаимодействия гистогенезов, в процессе которого формируются структурно-функциональные единицы органа. Для обозначения последних предложен ряд понятий (функциональные элементы, микрорайоны, регионы, модули, ансамбли, гистионы и др.). Поскольку в состав структурно-функциональных единиц органов входят клетки разной тканевой природы и разные ткани, необходимы знания о тканевой специфике, источниках их развития, этапах гистогенеза и регенерации. Функции каждого органа многообразны. Но всегда существует ведущая, которая осуществляется в рамках четырех основных свойств живого, рассмотренных как в курсе цитологии, так и общей гистологии. Этот же принцип сохраняется в курсе частной гистологии. Все органы человека можно объединить в 4 ведущие функциональные системы, в состав которых входят комплексы органов, связанных между собой общностью выполняемой ведущей функции: это система покрова организма и производные, система органов внутренней среды, связанная с выполнением метаболических функций, система органов, обеспечивающих реактивные свойства, опорно-двигательная система человека. В отдельную группу выделяются органы репродуктивной системы человека, которые рассматриваются в заключительном разделе — “Эмбриогенез человека”.

Кожа. Функции кожи.Органом системы покрова организма является кожа. Ее общая площадь у взрослого человека составляет около 1,5-2 м2. Ведущая функция кожи — барьерная, предохранение глубжележащих тканей и органов от механических, химических, физических и других внешних воздействий. Эта функция осуществляется с помощью различных механизмов. Кислая реакция эпидермиса и плотность его рогового слоя препятствуют проникновению в организм микробов. Мощный роговой слой затрудняет всасывание и потерю организмом жидкости, что крайне важно для поддержания физиологического водно-электролитного баланса (при поражении кожи при обширных ожогах наступает быстрое обезвоживание организма). Вещества, растворимые в липидах (хлороформ, эфир, фенол), а также отравляющие вещества кожного действия (иприт, люизит и др.), напротив, сравнительно легко проникают в кожу, т. к. хорошо смешиваются с кожным салом, покрывающим поверхность кожи, и липидной субстанцией, располагающейся между роговыми чешуйками эпидермиса. Благодаря наличию в эпидермисе меланоцитов кожа защищает более глубоко расположенные ткани от неблагоприятного влияния ультрафиолетовых лучей. Защитная функция кожи проявляется также в аллергических реакциях при попадании в организм чужеродных белков — антигенов. Кроме ведущей — барьерной функции, кожа участвует в защите организма от гипо- и гипертермии. Около 82% всей тепловой отдачи организма происходит через кожную поверхность путем конвекции, лучеиспускания, испарения. При нарушении функции терморегуляции (например, при длительной работе в резиновом комбинезоне) возникает перегревание организма (тепловой удар). Кожа участвует в выполнении выделительной функции — вместе с потом через кожу в сутки удаляется около 500 мл воды, а также ряд продуктов обмена веществ (белки, хлориды, молочная кислота и др.). Экскреторная функция кожи усиливается при болезнях органов выделительной системы. Наличие в коже сосудистых сетей позволяет ей выполнять роль депо крови — сосуды дермы в случае их расширения могут вместить до 1 л крови. Кожа принимает активное участие в обмене витаминов. Под действием ультрафиолетовых лучей в эпителиоцитах синтезируется витамин Д, препятствующий развитию рахита. Кожа представляет собой огромное рецепторное поле — в ее отдельных участках на 1 см2 находится около 200 болевых, 25 тактильных, 17 терморецепторов. С лечебной целью используется тесная взаимосвязь различных топографических областей кожи с внутренними органами при физиотерапии, иглоукалывании, массаже. По этой же причине при патологии различных органов возникает гиперчувствительность в тех или иных участках кожи — зонах Захарьина-Геда. Многие кожные и инфекционные заболевания сопровождаются появлением характерных сыпей, имеющих важное диагностическое значение. Кожа и особенно ее производные (волосы, молочные железы) участвуют в развитии вторичных половых признаков. Кожа образует производные, или придатки, в виде желез (потовых, сальных, молочных), волос и ногтей. – Также рекомендуем “Гистогенез кожи. Строение кожи. Эпидермис. Меланоциты.” Оглавление темы “Частная гистология. Нервная ткань.”: |

Источник

Дерма кожи человека. Гистология эпидермиса – базальный слой

Дерма — мезодермального происхождения. В течение первых месяцев внутриутробной жизни она состоит из тесно расположенных клеток веретенообразной формы (мезенхимальных клеток). В течение III месяца появляются волоконца, вначале в виде нежной анастомозирующей аргирофильной сети (ретикулярные волокна).

Когда количество и толщина волокон увеличиваются, они переплетаются в виде пучков и уже не импрегнируются серебром. Они начинают воспринимать окраску коллагеновых волокон [Максимов и Блум (Bloom)]. Наряду с этим мезенхимальные клетки развиваются в фибробласты. Эластические волокна появляются много позднее коллагеновых— обычно на VI месяце [Линч (Lynch)]. Подкожный жировой слой впервые выявляется на III месяце.

До сих пор не установлено, развиваются ли коллаген и эластин внутриклеточно путем прямой трансформации живого вещества мезенхимальных клеток или внеклеточно путем желатинизации жидкого или полужидкого вещества, секретируемого мезенхимальными клетками. Последние наблюдения над развитием волокон в тканевых культурах говорят в пользу теории их внеклеточного происхождения (Максимов и Блум).

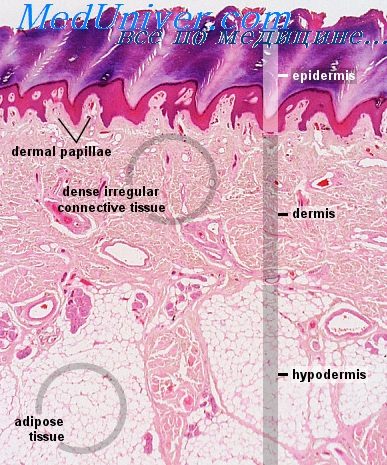

На гистологическом срезе нормальной кожи граница между эпидермисом и дермой неровная, так как многочисленные пальцеобразные отростки эпидермиса проникают глубоко в дерму. Выступы дермы между этими эпидермальными отростками называются сосочками.

Эпидермис может быть разделен на 4 слоя: 1) базальный (stratum basale), 2) мальпигиев (stratum Malpighi), 3) зернистый (stratum granulosum) и 4) роговой (stratum corneum). Дополнительный слой — прозрачный (stratum lucidum) —имеется в эпидермисе ладоней и подошв; он расположен между зернистым и роговым слоями. Клетки различных слоев эпидермиса представляют собой разные стадии постепенной эволюции базальных клеток в роговые и не являются различными типами клеток.

Базальный слой. В базальном слое два типа клеток: базальные клетки и меланоциты.

Базальные клетки имеют цилиндрическую форму. Они своей длинной осью расположены вертикально к линии, разделяющей эпидермис и дерму, и имеют резко базофильную протоплазму и овальное или удлиненное ядро, окрашивающееся в темный цвет. При применении обычных окрасок видно, что базальные клетки содержат зерна меланина, часто концентрирующиеся над ядрами в виде «шапки».

Однако Бекер, Фитцпатрик и Монтгомери (Becker, Fitzpatrick, Montgomery), применяя метод серебрения изолированного эпидермиса, пришли ‘К выводу о том, что зерна меланина содержатся только в меланоцитах, а в базальных клетках их нет. Клетки соединяются друг с другом и с вышележащими клетками при помощи межклеточных мостиков, которые не столь заметны, как мостики между шиловидными клетками. Однако они легко могут быть обнаружены на срезах, тотчас же фиксированных в растворе Ценкера и украшенных фосфорно-вольфрамовой кислотой и гематоксилином [Хэйторн (Науthorn)].

В некоторых базальных клетках часто можно видеть митотические фигуры, что является признаком регенерации. Однако в нормальном эпидермисе нижняя треть мальпигиева слоя содержит больше митотических фигур, чем базальный слой [Тарингер (Thuringer)].

– Также рекомендуем “Связь эпидермиса и дермы. Меланоциты и мальпигиев слой эпидермиса”

Оглавление темы “Гистология кожи и эпидермиса”:

1. Техника биопсии кожи. Возможности гистологического исследования

2. Формирование кожи человека. Эмбриология эпидермиса

3. Дерма кожи человека. Гистология эпидермиса – базальный слой

4. Связь эпидермиса и дермы. Меланоциты и мальпигиев слой эпидермиса

5. Зернистый слой эпидермиса. Роговой и прозрачный слои, пигмент эпидермиса

6. Происхождение дендритических клеток. Нервы эпидермиса

7. Придатки или производные эпидермиса. Потовые или эккринные железы

8. Апокринные и сальные железы. Строение и секреция апокринных желез кожи

9. Волосы эпидермиса. Строение волос

10. Гистология дермы. Коллагеновые, эластические, ретикулярные волокна дермы

Источник

КОЖА И ЕЕ ПРОИЗВОДНЫЕ

Поддерживающие клетки – отростчатые, глиальной природы; охватывают хромаффинные клетки.

Кожа покрывает поверхность тела и является одним из наиболее крупных органов; к ее производным у человека относятся потовые и сальные железы, а также волосы и ногти. Ладони и подошвы покрыты толстой кожей, в которой волосы и сальные железы отсутствуют (рис. 177). Тонкая кожа встречается на остальных частях тела и содержит волосы, потовые и сальные железы (рис. 178).

Функции кожи: (1) защитная (защищает организм от действия различных повреждающих факторов); (2) терморегуляторная (за счет излучения тепла и испарения пота); (3) участие в водно-солевом обмене (в связи с потоотделением); (4) экскреторная (выведение с потом продуктов обмена, солей, лекарств); (5) депонирование крови; (6) эндокринная и метаболическая (синтез и накопление витамина D и некоторых гормонов); (7) рецепторная (благодаря наличию многочисленных нервных окончаний); (8) иммунная (участие в иммунных реакциях, вызванных антигенами, поступающими через кожу).

Строение кожи. Наружным слоем кожи является эпидермис, под ним лежит дерма, еще глубже располагается подкожная основа (гиподермис) – см. рис. 177.

Эпидермис представлен многослойным плоским ороговевающим эпителием, который вдается в подлежащую дерму в виде гребешков, чередующихся с ее сосочками. Среди его клеток (кератиноцитов) располагаются неэпителиальные отростчатые клетки (см. ниже). Эпидермис толстой кожи имеет значительную толщину состоит из пяти слоев: 1) базального, 2) шиповатого, 3) зернистого, 4) блестящего и 5) рогового (см. рис. 38). В тонкой коже эпидермис имеет меньшую толщину, блестящий слой в нем отсутствует, а роговой – тоньше, чем в толстой коже. Клетки эпидермиса непрерывно образуются в базальном слое и смещаются в вышележащие слои, подвергаясь дифференцировке и в конечном итоге превращаясь в роговые чешуйки, слущивающиеся с поверхности кожи.

Отростчатые клетки эпидермиса относятся к трем типам и выявляются на гистологических срезах лишь при использовании специальных окрасок.

Меланоциты – пигментные клетки нейрального происхождения. Их тела лежат в базальном слое, а отростки – в шиповатом. Они синтезируют пигменты меланины, которые в виде гранул (меланосом) транспортируются в их отростки, а из них – в кератиноциты, защищая последние от ультрафиолетового облучения.

Дендритные клетки (клетки Лангерганса) – антиген-представляющие клетки костномозгового

происхождения отростчатой формы, которые лежат в базальном или шиповатом слоях. Они захватывают антигены, проникающие в эпидермис, осуществляют их процессинг и транспорт в лимфатические узлы, представляя лимфоцитам и вызывая развитие иммунной реакции.

Тактильные эпителиоциты (клетки Меркеля) имеют нейральное происхождение, связаны с афферентным нервным волокном и осуществляют рецепторную функцию. Их тело лежит в базальном слое, а отростки соединены десмосомами с эпителиоцитами базального и шиповатого слоев.

Дерма (собственно кожа) образована соединительными тканями; она обеспечивает питание эпидермиса, придает коже прочность и содержит ее производные. Включает два слоя – сосочковый и сетчатый (см. рис. 71 и 177).

Сосочковый слой дермы образует конические выпячивания (сосочки), вдающиеся в эпидермис; состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани с лимфатическими и кровеносными капиллярами, нервными волокнами и окончаниями.

Сетчатый слой дермы – более глубокий, толстый и прочный – образован плотной волокнистой неоформленной соединительной тканью; содержит сеть толстых пучков коллагеновых волокон, взаимодействующую с сетью эластических волокон.

Подкожная основа (гиподермис)

Подкожная основа (гиподермис) играет роль теплоизолятора, депо питательных веществ, витаминов и гормонов, обеспечивает подвижность кожи. Она образована дольками жировой ткани с прослойками рыхлой волокнистой (см. рис. 71 и 177).

Производные кожи

Волосы – ороговевшие нитевидные придатки кожи, которые покрывают все тело, за исключением ладоней, подошв, части поверхности пальцев, некоторых участков наружных половых органов. Разделяются на два основных вида:

1) конечные (длинные) – толстые, длинные, пигментированные, покрывают волосистую часть головы, а после полового созревания – лобок, подмышечные впадины, у мужчин – также другие участки тела, образуют усы и бороду;

2) пушковые – тонкие, короткие, бесцветные, покрывают остальные части тела (численно преобладают).

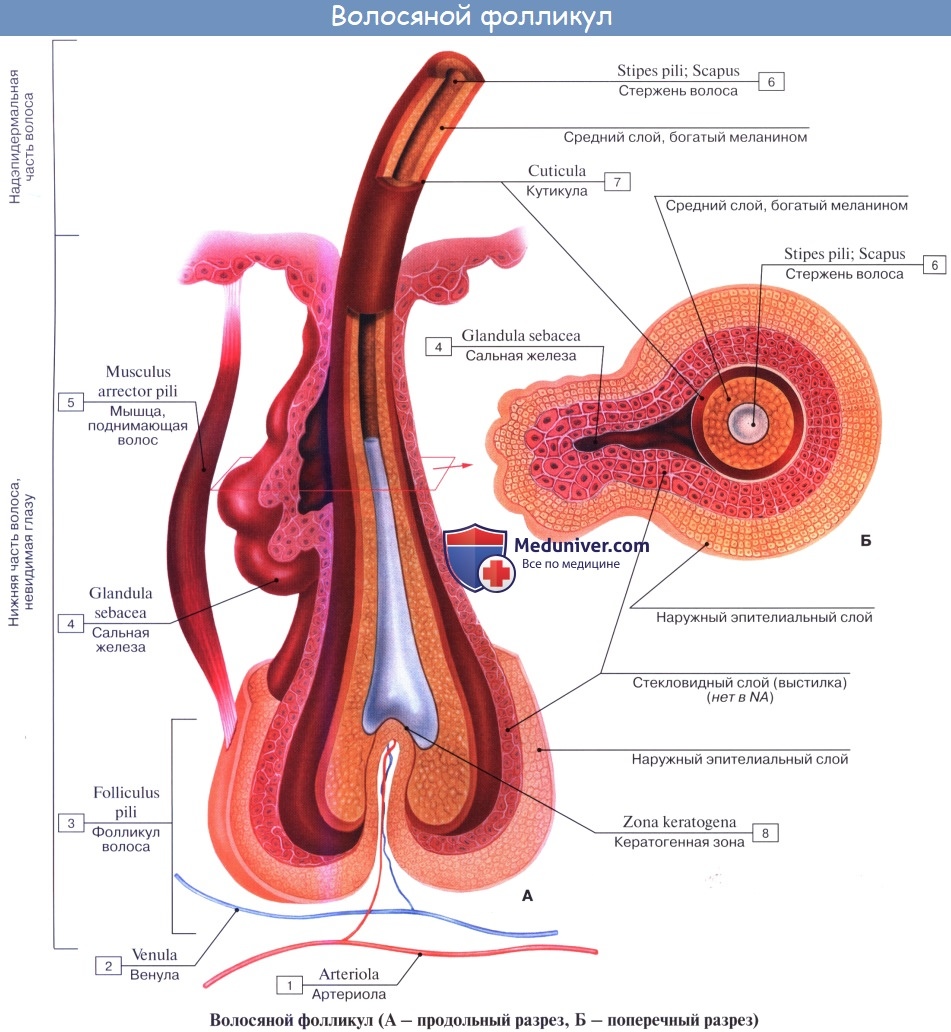

Волос (см. рис. 178) состоит из стержня волоса, выступающего над кожей, и корня волоса, погруженного в нее до уровня подкожной основы. Ко-

рень окружен волосяным фолликулом – цилиндрическим эпителиальным образованием, вдающимся в дерму и гиподермис и оплетенным соединительнотканным дермальным корневым влагалищем (волосяной сумкой). Вблизи поверхности эпидермиса фолликул образует расширение – воронку, куда впадают протоки апокринных потовых и сальных желез.

Волосяная луковица – расширение на конце фолликула, содержащее камбиальные элементы – матрикс, или ростковую часть волоса. Клетки луковицы делятся и, смещаясь, дифференцируются, образуя (в зависимости от положения в луковице) клетки разных типов, которые, подвергаясь ороговению, участвуют в формировании различных частей волоса и его внутреннего корневого влагалища. В луковице находятся меланоциты, обусловливающие пигментацию волоса, а в ее углубление врастает соединительнотканный дермальный сосочек волоса с большим количеством кровеносных сосудов, осуществляющих питание луковицы (см. рис. 178).

Мозговое вещество волоса состоит из крупных слабо пигментированных вакуолизированных клеток, лежащих наподобие монетных столбиков, с оксифильными трихогиалиновыми гранулами в цитоплазме, содержит предшественник рогового вещества. Эти клетки полностью ороговевают только на уровне сальных желез, заполняясь мягким кератином.

Корковое вещество волоса располагается вокруг мозгового и состоит из уплощенных веретеновидных клеток, которые быстро ороговевают, заполняясь твердым кератином (механически и химически устойчивым).

Кутикула волоса окружает корковое вещество; состоит из клеток, превращающихся в роговые чешуйки, содержащие твердый кератин.

Внутреннее корневое эпителиальное влагалище окружает корень волоса до уровня протоков сальных желез, где оно исчезает (см. рис. 178 и 179). В него входят три слоя, хорошо различимые лишь вблизи луковицы и сливающиеся выше в единый роговой слой, постепенно разрушающийся.

Наружное корневое эпителиальное влагалище является продолжением эпидермиса в фолликул. Утрачивает роговой слой на уровне сальных желез и, истончаясь, сливается с луковицей.

Мышца, поднимающая волос, состоит из гладких мышечных клеток; одним концом она вплетается в дермальное корневое влагалище, другим – в сосочковый слой дермы (см. рис. 178). При ее сокращении косо лежащий корень волоса принимает

более вертикальное положение, а секрет сальной железы выделяется в воронку волоса.

Потовые железы участвуют в терморегуляции, а также в экскреции продуктов обмена, солей и попавших в организм экзогенных веществ. Подразделяются на мерокринные (эккринные) и апокринные.

Мерокринные (эккринные) потовые железы

встречаются в коже всех участков тела и относятся к простым трубчатым (см. рис. 177 и 180). Их концевые отделы располагаются в глубоких слоях дермы и подкожной основы, имеют вид извитой секреторной трубки и содержат клетки двух типов (см. рис. 180): железистые, образующие внутренний слой, и миоэпителиальные – уплощенные отростчатые клетки, охватывающие железистые клетки снаружи. Выводные протоки – уже концевых отделов, их стенка образована двумя слоями мелких кубических базофильных клеток (см. рис. 180).

Апокринные потовые железы располагаются в коже подмышечных впадин, ареолы, промежности, области гениталий, относятся к простым трубчато-альвеолярным железам. Концевые отделы этих желез лежат в глубоких слоях дермы и подкожной основы и имеют вид крупной извитой секреторной трубки с мешковидными расширениями просвета. Содержат клетки двух типов – железистые и миоэпителиальные. Выводные протоки – прямые, узкие, обычно впадают в устья волосяных фолликулов и образованы теми же типами клеток, что и протоки мерокринных потовых желез.

Сальные железы вырабатывают смесь липидов – кожное сало, которое покрывает поверхность кожи, смягчая ее и усиливая барьерные и антимикробные свойства эпидермиса. Присутствуют в коже повсеместно, за исключением ладоней, подошв и тыла стопы и обычно связаны с волосяными фолликулами (см. рис. 178). Относятся к простым альвеолярным железам с разветвленными концевыми отделами. Концевые отделы образованы несколькими железистыми мешочками (ацинусами). В последних можно проследить деление мелких периферических базальных (камбиальных) клеток, их последующее заполнение липидами и смещение к центру ацинуса, а также дальнейшие стадии превращения вакуолизированных дегенерирующих клеток (себоцитов) в секрет (кожное сало) в ходе голокринной секреции (см. рис. 45, 46 и 181). Выводной проток – широкий и короткий, соединяет несколько мешочков с устьем волосяного фолликула, выстлан многослойным эпителием. Выделению секрета сальных желез способствует сокращение мышцы, поднимающей волос (см. выше).

КОЖА И ЕЕ ПРОИЗВОДНЫЕ

Рис. 177. Кожа пальца (толстая кожа)

Окраска: гематоксилин-эозин

1 – эпидермис; 2 – дерма: 2.1 – сосочковый слой, 2.2 – сетчатый слой; 3 – подкожная основа (гиподермис): 3.1 – дольки жировой ткани, 3.2 – прослойки рыхлой волокнистой соединительной ткани; 4 – потовые железы: 4.1 – концевой отдел, 4.2 – участки выводного протока; 5 – кровеносный сосуд

Рис. 178. Кожа волосистой части головы (тонкая кожа). Корень волоса на продольном срезе

Окраска: гематоксилин-эозин

1 – корень волоса: 1.1 – волосяная луковица, 1.2 – мозговое вещество, 1.3 – корковое вещество, 1.4 – кутикула волоса; 2 – дермальный сосочек волоса; 3 – волосяной фолликул: 3.1 – внутреннее корневое эпителиальное влагалище; 3.2 – наружное корневое эпителиальное влагалище; 4 – дермальное корневое влагалище; 5 – сальная железа: 5.1 – концевой отдел (ацинус), 5.2 – выводной проток; 6 – мышца, поднимающая волос

Поперечные срезы, сделанные на уровнях А, Б, В, показаны на рис. 179

Рис. 179. Корень волоса на поперечных срезах, сделанных на разных уровнях

А – на уровне волосяной воронки

1 – волос; 2 – эпидермис волосяной воронки: 2.1 – роговой слой; 3 – дерма Б – над волосяной луковицей:

1 – корень волоса: 1.1 – мозговое вещество волоса, 1.2 – корковое вещество волоса, 1.3 – кутикула волоса; 2 – внутреннее корневое эпителиальное влагалище; 3 – наружное корневое эпителиальное влагалище; 4 – дермальное корневое влагалище

В – на уровне волосяной луковицы:

1 – волосяная луковица; 2 – дермальный сосочек волоса; 3 – дермальное корневое влагалище Уровни срезов А, Б, В показаны на рис. 178

Рис. 180. Эккринная (мерокринная) потовая железа (в коже пальца)

Окраска: ШИК-реакция и гематоксилин

1 – концевой отдел: 1.1 – базальная мембрана, 1.2 – железистые клетки, 1.2.1 – секреторные гранулы, 1.3 – миоэпителиоциты; 2 – выводной проток; 3 – рыхлая волокнистая соединительная ткань

Рис. 181. Сальная железа кожи

Окраска: гематоксилин-эозин

А: продольный срез; Б: поперечный срез

1 – базальная мембрана; 2 – периферические базальные (камбиальные) клетки; 3 – клетки железы (себоциты) на разных стадиях превращения в секрет; 4 – секрет железы (кожное сало); 5 – выводной проток; 6 – рыхлая волокнистая соединительная ткань

Источник