Кожа головы с волосом гистология

Препарат 45.

Кожа с

волосом (“тонкая” кожа). Окраска

гематоксилин-эозином.

(Нижеследующее описание основывается

на материале разделов 7.2.3.3;

7.3.3.2, 9.3.2, 27.1, 27.2 и 27.3.1.)

А. Общий обзор

| а) Так называемая “тонкая” кожа покрывает всю поверхность тела,

б) Как и “толстая” кожа, она включает два основных компонента:

в) Но имеется и | |

| 1. Эпидермис. – а) Его общая толщина – весьма небольшая. б) А в его

(Таким образом, | а) (Малое увеличение) Полный размер |

| 2. Дерма. а) В строении дермы – меньше особенностей. – В ней, как и в “толстой” коже, – 2 слоя того же тканевого состава:

|  |

б) Особенностью можно

| |

| 3. а) Другая особенность, и она уже является принципиальной, – наличие в тонкой коже

| б) (Малое увеличение)  Полный размер |

| б) Концевые отделы (1 на снимке е-I) сальных желёз расположены

а короткие выводные

| е-I) (Малое увеличение)

Полный размер |

| 4. а) Наконец, имеются в “тонкой” коже (впрочем, как и в “толстой”) также потовые железы. б)

а длинные выводные протоки (1), в зависимости от типа концевого отдела, | г) (Большое увеличение)

Полный размер |

| |

Теперь более детально охарактеризуем

перечисленные структуры.

Б. Эпидермис: клеточный состав

| 1. Во всех четырёх слоях (1-4) эпидермиса основным или даже единственным типом клеток являются

2. Кроме них, в базальном слое (1) | а) (Малое |

| |

В. Кератиноциты

| Что касается кератиноцитов, то их структура закономерно меняется при перемещении от базального слоя к поверхностному. – | |

| 1. Базальные кератиноциты (1):

|  |

| 2. Шиповатые кератиноциты (2):

|  |

| 3. Зернистые кератиноциты (3):

|  |

| |

| 4. Роговые кератиноциты (корнеоциты, или роговые чешуйки) (4):

|  |

| |

Г. Дерма

| а) О двух слоях дермы (1-2) и их тканевом составе мы уже говорили. б) 1. В обоих этих слоях в числе

| б) (Малое увеличение)

|

| 2. а) В некоторых сосочках дермы тонкой кожи находятся (хотя в меньшей степени, чем в “толстой” коже пальцев)

б) Эти тельца, наряду с

| |

| 3. И, наконец, сеть коллагеновых волокон сетчатого слоя обусловливает появление на поверхности кожи

| |

Д. Потовые железы

| 1. По морфологии это

2. Их концевые

| г) (Большое увеличение)  |

3. Как уже отмечалось, по характеру секреции

| |

| 4. а) На приведённом снимке (и экзаменационном препарате) – мерокриновые железы. б) Об этом можно судить по размеру

|  |

| 5. а) Выводной проток (1) любой потовой железы

б) Из-за такого хода проток попадает в срез лишь отдельными |  |

| в) Как тоже уже отмечалось, положение устья протока зависит от типа железы:

| д) (Малое увеличение)  Полный размер |

Е. Сальные железы

| 1. а) По характеру секреции – это

б) А по морфологии –

| е-I) (Малое увеличение)

|

| (Термин “простые” говорит о неразветвлённости выводного протока.) 2. а) Концевой отдел 3. В каждом мешочке – а) базальные (камбиальные) себоциты (1 на снимке е-III) –

| е-II) (Среднее увеличение)  Полный размер |

| б) созревающие секреторные себоциты (2 на снимке е-III) –

в) разрушенные

| е-III) (Большое увеличение)  Полный размер |

| 4. а) Смесь этих разрушенных клеток и представляет собой кожное сало, поступающее в выводной проток (2 на снимке е-II). б)

| е-II) (Среднее увеличение)  |

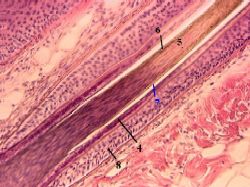

Ж. Волосы

1. Волосы бывают трёх видов:

| |

| 2. По длине волос подразделяется на 3 части; это

| ж)

Полный размер |

3. а) Волосяная луковица имеет такой же клеточный состав, как нижние два слоя эпидермиса:

б) Состав же корня

| |

| 4. В связи с последним обстоятельством, по толщине в корне и стержне длинных и щетинистых волос выделяют 3 слоя:

(В пушковых | з) (Среднее увеличение) Полный размер |

| 5. а) Состав мозгового вещества:

б) В остальных слоях волоса (корковом

в) Между собой два эти слоя различаются

| |

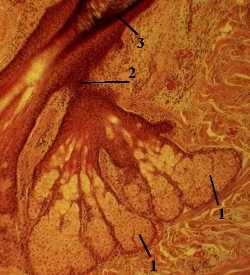

З. Эпителиальные и дермальное влагалища волоса

| 1. Луковица и корень волоса окружены двумя эпителиальными влагалищами. а) Из

| з) (Среднее увеличение)  |

| |

| б) А наружное эпителиальное влагалище (8)

|  |

| 2. а) Вокруг этого эпителиального футляра имеется ещё

б) Снизу соединительная ткань вдаётся

| ж) (Малое

|

Источник

КОЖА И ЕЕ ПРОИЗВОДНЫЕ

Поддерживающие клетки – отростчатые, глиальной природы; охватывают хромаффинные клетки.

Кожа покрывает поверхность тела и является одним из наиболее крупных органов; к ее производным у человека относятся потовые и сальные железы, а также волосы и ногти. Ладони и подошвы покрыты толстой кожей, в которой волосы и сальные железы отсутствуют (рис. 177). Тонкая кожа встречается на остальных частях тела и содержит волосы, потовые и сальные железы (рис. 178).

Функции кожи: (1) защитная (защищает организм от действия различных повреждающих факторов); (2) терморегуляторная (за счет излучения тепла и испарения пота); (3) участие в водно-солевом обмене (в связи с потоотделением); (4) экскреторная (выведение с потом продуктов обмена, солей, лекарств); (5) депонирование крови; (6) эндокринная и метаболическая (синтез и накопление витамина D и некоторых гормонов); (7) рецепторная (благодаря наличию многочисленных нервных окончаний); (8) иммунная (участие в иммунных реакциях, вызванных антигенами, поступающими через кожу).

Строение кожи. Наружным слоем кожи является эпидермис, под ним лежит дерма, еще глубже располагается подкожная основа (гиподермис) – см. рис. 177.

Эпидермис представлен многослойным плоским ороговевающим эпителием, который вдается в подлежащую дерму в виде гребешков, чередующихся с ее сосочками. Среди его клеток (кератиноцитов) располагаются неэпителиальные отростчатые клетки (см. ниже). Эпидермис толстой кожи имеет значительную толщину состоит из пяти слоев: 1) базального, 2) шиповатого, 3) зернистого, 4) блестящего и 5) рогового (см. рис. 38). В тонкой коже эпидермис имеет меньшую толщину, блестящий слой в нем отсутствует, а роговой – тоньше, чем в толстой коже. Клетки эпидермиса непрерывно образуются в базальном слое и смещаются в вышележащие слои, подвергаясь дифференцировке и в конечном итоге превращаясь в роговые чешуйки, слущивающиеся с поверхности кожи.

Отростчатые клетки эпидермиса относятся к трем типам и выявляются на гистологических срезах лишь при использовании специальных окрасок.

Меланоциты – пигментные клетки нейрального происхождения. Их тела лежат в базальном слое, а отростки – в шиповатом. Они синтезируют пигменты меланины, которые в виде гранул (меланосом) транспортируются в их отростки, а из них – в кератиноциты, защищая последние от ультрафиолетового облучения.

Дендритные клетки (клетки Лангерганса) – антиген-представляющие клетки костномозгового

происхождения отростчатой формы, которые лежат в базальном или шиповатом слоях. Они захватывают антигены, проникающие в эпидермис, осуществляют их процессинг и транспорт в лимфатические узлы, представляя лимфоцитам и вызывая развитие иммунной реакции.

Тактильные эпителиоциты (клетки Меркеля) имеют нейральное происхождение, связаны с афферентным нервным волокном и осуществляют рецепторную функцию. Их тело лежит в базальном слое, а отростки соединены десмосомами с эпителиоцитами базального и шиповатого слоев.

Дерма (собственно кожа) образована соединительными тканями; она обеспечивает питание эпидермиса, придает коже прочность и содержит ее производные. Включает два слоя – сосочковый и сетчатый (см. рис. 71 и 177).

Сосочковый слой дермы образует конические выпячивания (сосочки), вдающиеся в эпидермис; состоит из рыхлой волокнистой соединительной ткани с лимфатическими и кровеносными капиллярами, нервными волокнами и окончаниями.

Сетчатый слой дермы – более глубокий, толстый и прочный – образован плотной волокнистой неоформленной соединительной тканью; содержит сеть толстых пучков коллагеновых волокон, взаимодействующую с сетью эластических волокон.

Подкожная основа (гиподермис)

Подкожная основа (гиподермис) играет роль теплоизолятора, депо питательных веществ, витаминов и гормонов, обеспечивает подвижность кожи. Она образована дольками жировой ткани с прослойками рыхлой волокнистой (см. рис. 71 и 177).

Производные кожи

Волосы – ороговевшие нитевидные придатки кожи, которые покрывают все тело, за исключением ладоней, подошв, части поверхности пальцев, некоторых участков наружных половых органов. Разделяются на два основных вида:

1) конечные (длинные) – толстые, длинные, пигментированные, покрывают волосистую часть головы, а после полового созревания – лобок, подмышечные впадины, у мужчин – также другие участки тела, образуют усы и бороду;

2) пушковые – тонкие, короткие, бесцветные, покрывают остальные части тела (численно преобладают).

Волос (см. рис. 178) состоит из стержня волоса, выступающего над кожей, и корня волоса, погруженного в нее до уровня подкожной основы. Ко-

рень окружен волосяным фолликулом – цилиндрическим эпителиальным образованием, вдающимся в дерму и гиподермис и оплетенным соединительнотканным дермальным корневым влагалищем (волосяной сумкой). Вблизи поверхности эпидермиса фолликул образует расширение – воронку, куда впадают протоки апокринных потовых и сальных желез.

Волосяная луковица – расширение на конце фолликула, содержащее камбиальные элементы – матрикс, или ростковую часть волоса. Клетки луковицы делятся и, смещаясь, дифференцируются, образуя (в зависимости от положения в луковице) клетки разных типов, которые, подвергаясь ороговению, участвуют в формировании различных частей волоса и его внутреннего корневого влагалища. В луковице находятся меланоциты, обусловливающие пигментацию волоса, а в ее углубление врастает соединительнотканный дермальный сосочек волоса с большим количеством кровеносных сосудов, осуществляющих питание луковицы (см. рис. 178).

Мозговое вещество волоса состоит из крупных слабо пигментированных вакуолизированных клеток, лежащих наподобие монетных столбиков, с оксифильными трихогиалиновыми гранулами в цитоплазме, содержит предшественник рогового вещества. Эти клетки полностью ороговевают только на уровне сальных желез, заполняясь мягким кератином.

Корковое вещество волоса располагается вокруг мозгового и состоит из уплощенных веретеновидных клеток, которые быстро ороговевают, заполняясь твердым кератином (механически и химически устойчивым).

Кутикула волоса окружает корковое вещество; состоит из клеток, превращающихся в роговые чешуйки, содержащие твердый кератин.

Внутреннее корневое эпителиальное влагалище окружает корень волоса до уровня протоков сальных желез, где оно исчезает (см. рис. 178 и 179). В него входят три слоя, хорошо различимые лишь вблизи луковицы и сливающиеся выше в единый роговой слой, постепенно разрушающийся.

Наружное корневое эпителиальное влагалище является продолжением эпидермиса в фолликул. Утрачивает роговой слой на уровне сальных желез и, истончаясь, сливается с луковицей.

Мышца, поднимающая волос, состоит из гладких мышечных клеток; одним концом она вплетается в дермальное корневое влагалище, другим – в сосочковый слой дермы (см. рис. 178). При ее сокращении косо лежащий корень волоса принимает

более вертикальное положение, а секрет сальной железы выделяется в воронку волоса.

Потовые железы участвуют в терморегуляции, а также в экскреции продуктов обмена, солей и попавших в организм экзогенных веществ. Подразделяются на мерокринные (эккринные) и апокринные.

Мерокринные (эккринные) потовые железы

встречаются в коже всех участков тела и относятся к простым трубчатым (см. рис. 177 и 180). Их концевые отделы располагаются в глубоких слоях дермы и подкожной основы, имеют вид извитой секреторной трубки и содержат клетки двух типов (см. рис. 180): железистые, образующие внутренний слой, и миоэпителиальные – уплощенные отростчатые клетки, охватывающие железистые клетки снаружи. Выводные протоки – уже концевых отделов, их стенка образована двумя слоями мелких кубических базофильных клеток (см. рис. 180).

Апокринные потовые железы располагаются в коже подмышечных впадин, ареолы, промежности, области гениталий, относятся к простым трубчато-альвеолярным железам. Концевые отделы этих желез лежат в глубоких слоях дермы и подкожной основы и имеют вид крупной извитой секреторной трубки с мешковидными расширениями просвета. Содержат клетки двух типов – железистые и миоэпителиальные. Выводные протоки – прямые, узкие, обычно впадают в устья волосяных фолликулов и образованы теми же типами клеток, что и протоки мерокринных потовых желез.

Сальные железы вырабатывают смесь липидов – кожное сало, которое покрывает поверхность кожи, смягчая ее и усиливая барьерные и антимикробные свойства эпидермиса. Присутствуют в коже повсеместно, за исключением ладоней, подошв и тыла стопы и обычно связаны с волосяными фолликулами (см. рис. 178). Относятся к простым альвеолярным железам с разветвленными концевыми отделами. Концевые отделы образованы несколькими железистыми мешочками (ацинусами). В последних можно проследить деление мелких периферических базальных (камбиальных) клеток, их последующее заполнение липидами и смещение к центру ацинуса, а также дальнейшие стадии превращения вакуолизированных дегенерирующих клеток (себоцитов) в секрет (кожное сало) в ходе голокринной секреции (см. рис. 45, 46 и 181). Выводной проток – широкий и короткий, соединяет несколько мешочков с устьем волосяного фолликула, выстлан многослойным эпителием. Выделению секрета сальных желез способствует сокращение мышцы, поднимающей волос (см. выше).

КОЖА И ЕЕ ПРОИЗВОДНЫЕ

Рис. 177. Кожа пальца (толстая кожа)

Окраска: гематоксилин-эозин

1 – эпидермис; 2 – дерма: 2.1 – сосочковый слой, 2.2 – сетчатый слой; 3 – подкожная основа (гиподермис): 3.1 – дольки жировой ткани, 3.2 – прослойки рыхлой волокнистой соединительной ткани; 4 – потовые железы: 4.1 – концевой отдел, 4.2 – участки выводного протока; 5 – кровеносный сосуд

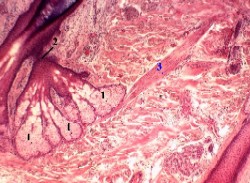

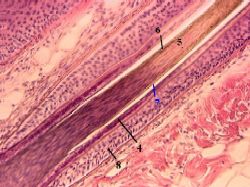

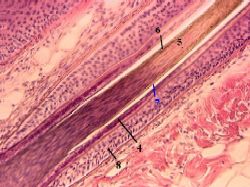

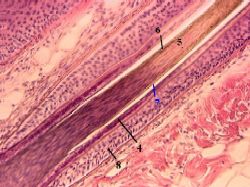

Рис. 178. Кожа волосистой части головы (тонкая кожа). Корень волоса на продольном срезе

Окраска: гематоксилин-эозин

1 – корень волоса: 1.1 – волосяная луковица, 1.2 – мозговое вещество, 1.3 – корковое вещество, 1.4 – кутикула волоса; 2 – дермальный сосочек волоса; 3 – волосяной фолликул: 3.1 – внутреннее корневое эпителиальное влагалище; 3.2 – наружное корневое эпителиальное влагалище; 4 – дермальное корневое влагалище; 5 – сальная железа: 5.1 – концевой отдел (ацинус), 5.2 – выводной проток; 6 – мышца, поднимающая волос

Поперечные срезы, сделанные на уровнях А, Б, В, показаны на рис. 179

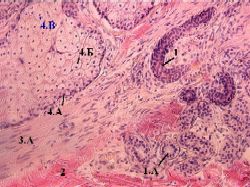

Рис. 179. Корень волоса на поперечных срезах, сделанных на разных уровнях

А – на уровне волосяной воронки

1 – волос; 2 – эпидермис волосяной воронки: 2.1 – роговой слой; 3 – дерма Б – над волосяной луковицей:

1 – корень волоса: 1.1 – мозговое вещество волоса, 1.2 – корковое вещество волоса, 1.3 – кутикула волоса; 2 – внутреннее корневое эпителиальное влагалище; 3 – наружное корневое эпителиальное влагалище; 4 – дермальное корневое влагалище

В – на уровне волосяной луковицы:

1 – волосяная луковица; 2 – дермальный сосочек волоса; 3 – дермальное корневое влагалище Уровни срезов А, Б, В показаны на рис. 178

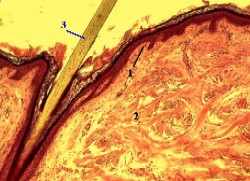

Рис. 180. Эккринная (мерокринная) потовая железа (в коже пальца)

Окраска: ШИК-реакция и гематоксилин

1 – концевой отдел: 1.1 – базальная мембрана, 1.2 – железистые клетки, 1.2.1 – секреторные гранулы, 1.3 – миоэпителиоциты; 2 – выводной проток; 3 – рыхлая волокнистая соединительная ткань

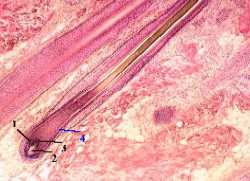

Рис. 181. Сальная железа кожи

Окраска: гематоксилин-эозин

А: продольный срез; Б: поперечный срез

1 – базальная мембрана; 2 – периферические базальные (камбиальные) клетки; 3 – клетки железы (себоциты) на разных стадиях превращения в секрет; 4 – секрет железы (кожное сало); 5 – выводной проток; 6 – рыхлая волокнистая соединительная ткань

Источник