Кожа с руки лучевое

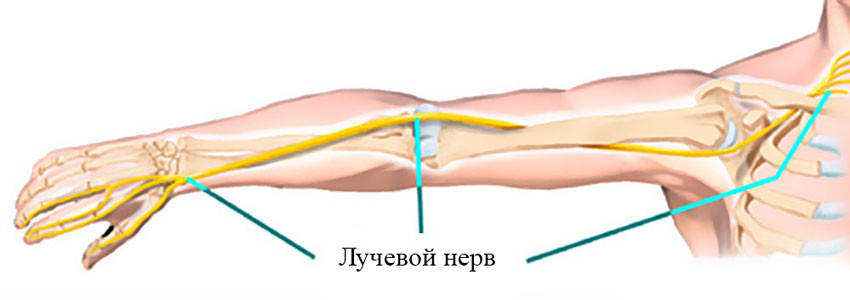

Лучевой нерв проходит по задней поверхности плеча, как бы по спирали, и отдает ветви, которые обеспечивают движения мышц, отвечающих за разгибание предплечья и кисти, вращение предплечья кнаружи, чувствительность кожи задней поверхности плеча и предплечья. Среди прочих нервов руки в нем неврит возникает чаще всего.

Наш эксперт в этой сфере:

Васинкина Инна Юрьевна

Врач-невролог

Позвонить врачу

Почему возникает неврит лучевого нерва?

Обычно это вызвано повреждением нервного ствола в результате длительного сдавления. Это может быть вызвано следующими причинами:

- «Паралич субботнего вечера». Такое интересное название появилось из-за того, что невриты и другие повреждения лучевого нерва часто возникают у людей, которые любят провести выходной с алкоголем, а потом засыпают, положив руку под голову или под туловище.

- «Паралич медового месяца». Возникает после сна в обнимку, когда голова одного человека долго лежит на руке другого.

- «Костыльный паралич» – возникает у некоторых людей, которые постоянно пользуются костылями.

- Перелом плечевой кости. При этом отломки костей могут повредить нервные волокна.

- Инъекции в наружную часть плеча. Чаще всего травмирование лучевого нерва происходит, если он расположен необычно, или если укол делают неправильно.

- Сильное перетягивание руки жгутом на длительное время при попытке остановить кровотечение.

- Инфекции. Более редкая причина. К невриту могут приводить: грипп, пневмония, сыпной тиф и некоторые другие инфекционные заболевания.

- Отравления, например, алкоголем, свинцом.

Лечение неврита лучевого нерва руки

В зависимости от причин, вызвавших заболевание, врач может назначить:

- Противовоспалительные препараты.

- Антибиотики – если патология вызвана инфекцией.

- Препараты, нормализующие обменные процессы в нервной ткани.

- Средства для улучшения кровотока в мелких сосудах, питающих нервные волокна.

- При отравлениях – внутривенные вливания растворов через капельницу для вывода токсичных веществ.

- Физиопроцедуры: магнитотерапию, УВЧ.

Если повреждение нервных волокон вызвано травмой, нужно провести своевременное правильное лечение: вправить вывих, сопоставить обломки сломанной кости и наложить гипс.

При тяжелых повреждениях может быть рассмотрено хирургическое лечение.

Прогноз обычно благоприятный, при своевременном лечении через некоторое время происходит полное восстановление нарушенных функций. Зачастую после таких состояний как «субботний паралич», восстановление происходит самостоятельно без терапии. Если же нарушения сохраняются, лучше показаться врачу-неврологу.

Для эффективного лечения неврита лучевого нерва, которое поможет максимально быстро и полноценно восстановить его функции, обратитесь к неврологу. Не занимайтесь самодиагностикой, особенно если движения и чувствительность в руке нарушены сильно, и эти расстройства сохраняются в течение длительного времени. Записаться к врачу клиники «Медицина 24/7» можно в любое время суток и в любой день недели, позвонив по телефону +7 (495) 230-00-01.

Мы вам перезвоним

Оставьте свой номер телефона

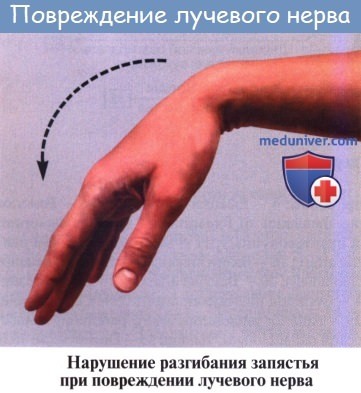

Симптомы неврита лучевого нерва зависят от того, на каком уровне он поврежден:

В области подмышки и в верхней части плеча:

- Большой и указательный палец соединены.

- Сложно разогнуть предплечье и кисть.

- Сложно повернуть предплечье наружу, когда рука разогнута.

- На коже в области большого, указательного и среднего пальцев снижена чувствительность, возникает «ползание мурашек», онемение.

В средней части плеча:

- Разгибание в локтевом суставе не нарушено.

- Чувствительность кожи плеча сохранена.

- Присутствуют все остальные симптомы, которые описаны выше при неврите лучевого нерва в верхней части.

В нижней части плеча и в верхней части предплечья:

- Чувствительность кожи на задней стороне предплечья не нарушена.

- Чувствительность кожи на задней поверхности кисти снижена.

- Сложно разогнуть кисть.

Как выявить симптомы неврита лучевого нерва?

Существуют некоторые простые тесты, которые помогают обнаружить характерные признаки заболевания:

- Встаньте, опустите руки вдоль туловища так, чтобы они находились в разогнутом состоянии. Попробуйте повернуть предплечья наружу, так, чтобы ладошки «смотрели» вперед. При этом у вас возникнут сложности.

- Положите кисти на стол так, чтобы ладони находились сверху. Попробуйте отвести большие пальцы в стороны. При этом возникнут сложности.

- Положите кисти на стол так, чтобы ладони смотрели вниз. Попробуйте приподнять средний палец и положить его на указательный или безымянный. Это не удастся сделать.

- Сложите руки вместе ладонями друг к другу. Попробуйте развести пальцы в стороны. При этом пальцы на больной руке не отведутся в сторону, а, напротив, согнутся и будут скользить по здоровой.

- Встаньте и поднимите руки вперед. При этом кисть на больной стороне свиснет вниз.

Если вы обнаружили у себя похожие симптомы неврита лучевого нерва, и они не проходят достаточно долго – обратитесь к неврологу в клинику.

Как устанавливают диагноз?

Чаще всего врач диагностирует заболевание, оценивая симптомы неврита лучевого нерва во время неврологического осмотра. В некоторых случаях могут потребоваться дополнительные анализы и исследования, консультации других специалистов.

Правильно оценить симптомы и назначить лечение может только врач-невролог. Поэтому самодиагностикой заниматься не стоит. Посетите специалиста: вы можете записаться на консультацию в неврологической клинике «Медицина 24/7», позвонив по телефону +7 (495) 230-00-01

Материал подготовлен врачом-неврологом клиники «Медицина 24/7», кандидатом медицинских наук Лащ Натальей Юрьевной.

Источник

Поздние изменения кожи при лучевой болезни. Влияние бета-облучения на кожуСуществено, что некробиотические и дистрофические изменения в дерме, подкожной клетчатке и скелетных мышцах микроскопически обнаруживаются далеко за пределами зоны макроскопически выраженной кожной реакции и даже некротически-язвенных дефектов кожи. В этом заключается одно из принципиальных различий патоморфологии и патогенеза поражений кожи от рентгеновских лучей и более жесткого излучения. Как отмечает Л. А. Африка нова (1975), на поперечных срезах зона острого лучевого некроза, возникшего после облучения рентгеновскими лучами, имеет форму трапеции с меньшим основанием в глубине дефекта, тогда как после воздействия излучений с высокой энергией, наоборот, в глубоких слоях структурные изменения различаются на большем протяжении, чем в поверхностном слое кожи. Особый практический интерес представляет патогенез поздних некротически-язвенных или гангренозных изменений мягких тканей на месте бывшего массивного воздействия у- или нейтронного облучения. Эти нарушения могут возникать спустя длительное время после того, как острые явления лучевого поражения кожи стихают или полностью проходят. Они обусловлены глубокими местными трофическими расстройствами вследствие грубых склеротических изменений крупных кровеносных сосудов. Сроки развития вторичных некротических изменений могут быть различными, начиная от нескольких недель до нескольких лет после облучения. При микроскопическом исследовании в таких случаях обнаруживаются признаки непосредственного лучевого гиалиноза стенок кровеносных сосудов в сочетании с вторичными склеротическими изменениями, вплоть до облитерации и реканализации их просвета. В далеко зашедших случаях склеротические изменения кровеносных сосудов сочетаются с склерозом подкожной клетчатки и межуточной ткани скелетных мышц, с атрофическими изменениями мышечных клеток и нервных стволов, что в свою очередь усугубляет нарушение трофики мягких тканей. Существенно, что при развитии отдаленных изменений после облучения у-лучамн и быстрыми нейтронами может отсутствовать четкая корреляция между проявлениями ранней лучевой реакции кожи и развитием вторичных некротически-язвенных дефектов кожи. Поэтому прогнозирование таких исходов, по данным биологической дозиметрии, не всегда надежно.

При внешнем бета-облучении в больших дозах, что также возможно при взрывах атомных бомб и авариях на атомных установках [Hempelmann L. et al., 1952; Bond V. et al., 1956], общая направленность структурных изменений бывает такой же, как и после поражения рентгеновскими или у-лучами невысоких энергий. Некоторое различие заключается только в том, что развитие местной тканевой реакции отличается более длительным периодом внешнего благополучия. Кроме того, при бета-облучении даже в дозах, измеряемых в килорадах, первичные деструктивные изменения возникают преимущественно в эпидермисе и поверхностных слоях дермы, что соответствует глубинному распределению доз поглощенной энергии в коже. При микроскопическом исследовании обнаруживается также выраженная местная гистиоцнтарная реакция с наличием большого количества лаброцитов и плазматических клеток. Последнее обстоятельство послужило поводом рассматривать местную тканевую реакцию при данном виде поражения как проявление аутоиммунного процесса [Самсонова Т. В., 1975]. Однако следует отметить, что такие наблюдения были сделаны на животных в условиях эксперимента с локальным облучением ограниченных участков кожи или у людей спустя 7—10 лет после местного облучения на основании только формального сходства местных морфологических изменений, что, как известно, недостаточно для такого вывода [Рапопорт Я. Л., 1973]. V. P. Bond и соавт. (1956) провели подробное морфологическое исследование кожи у жителей Маршалловых островов, пострадавших от радиоактивных осадков после экспериментального взрыва в океане американской атомной бомбы. Повреждения кожи были обусловлены внешним действием бета-частиц. Через 3—4 нед после воздействия в зонах- видимого отторжения эпидермиса наблюдались резкое истончение эпителиального слоя, дегенеративные изменения эпителиальных клеток, явление гипер- и параксратоза, расширенные кровеносные и лимфатические сосуды, умеренный отек поверхностных слоев дермы и лимфоидная инфильтрация. В более поздние сроки восстанавливалась нормальная структура эпидермиса. У некоторых пострадавших развивались эрозии и первичные лучевые язвы, завершившиеся полным заживлением а течение года. По мнению некоторых исследователей, в развитии некробиотических и дистрофических изменений в поверхностных слоях кожи при данном виде лучевого поражении большую роль играет первоначальный спазм артерий глубокой сосудистой сети кожи вследствие накопления в ней биогенных аминов и прежде всего гистамина [Ойвин И. М. и др., 1972; Самсоиова Т. В., 1975]. Отличительной чертой действия внешнего бета-облучения на кожу является несоответствие между величиной дозы облучения и характером тканевой реакции кожи, чего не бывает при действии рентгеновских лучей. – Также рекомендуем “Рыхлая соединительная ткань при лучевой болезни. Дистрофия соединительной ткани под воздействием радиации” Оглавление темы “Лучевое поражение кожи и костного мозга”: |

Источник

Оглавление темы “Плечевое сплетение, plexus brachialis.”:

- Плечевое сплетение, plexus brachialis. Короткие ветви плечевого сплетения

- Длинные ветви плечевого сплетения: мышечно-кожный нерв (n. musculocutaneus), срединный нерв (n. medianus)

- Локтевой нерв, n. ulnaris. Ветви локтевого нерва. Медиальный плечевой кожный нерв, n. cutaneus brachii medialis

- Лучевой нерв, n. radialis. Медиальный кожный нерв преплечья, n. cutaneus antebrachii medialis

- Учебное видео анатомии плечевого сплетения и его нервов

Лучевой нерв, n. radialis. Медиальный кожный нерв преплечья, n. cutaneus antebrachii medialis

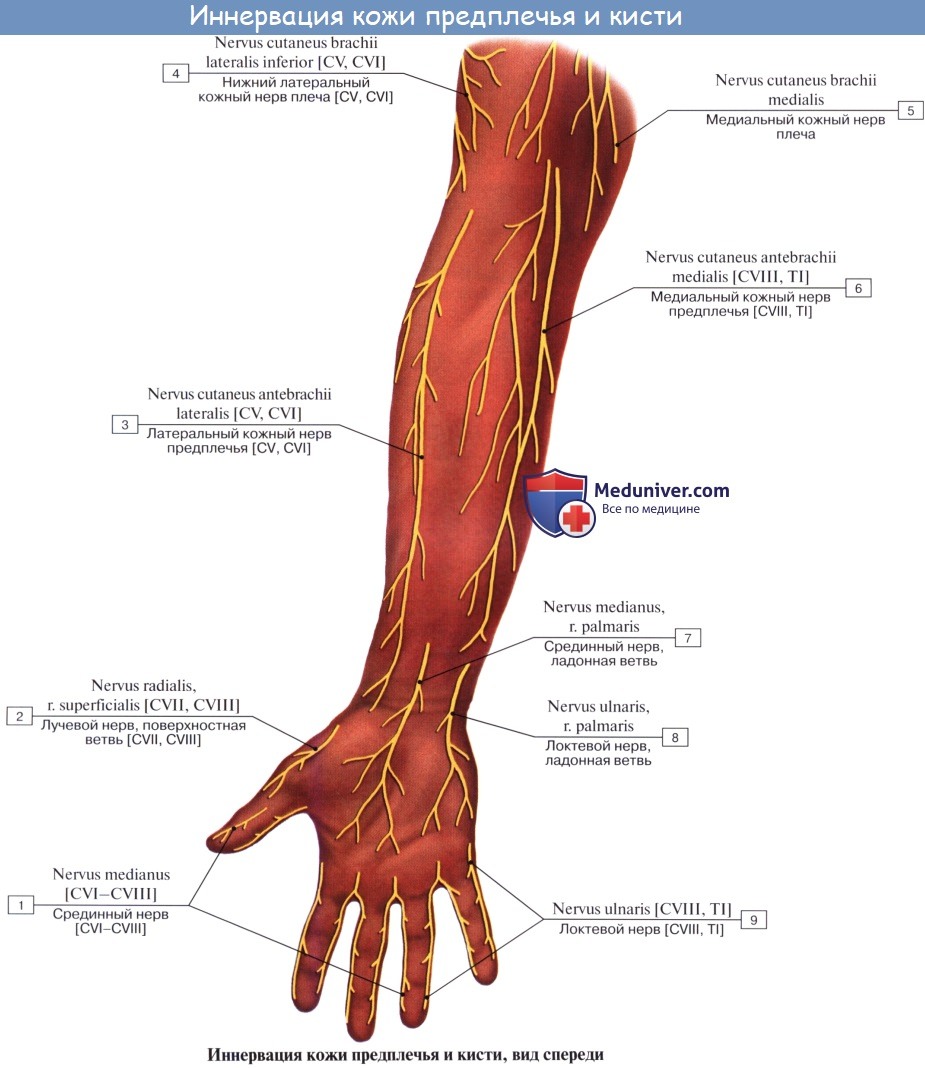

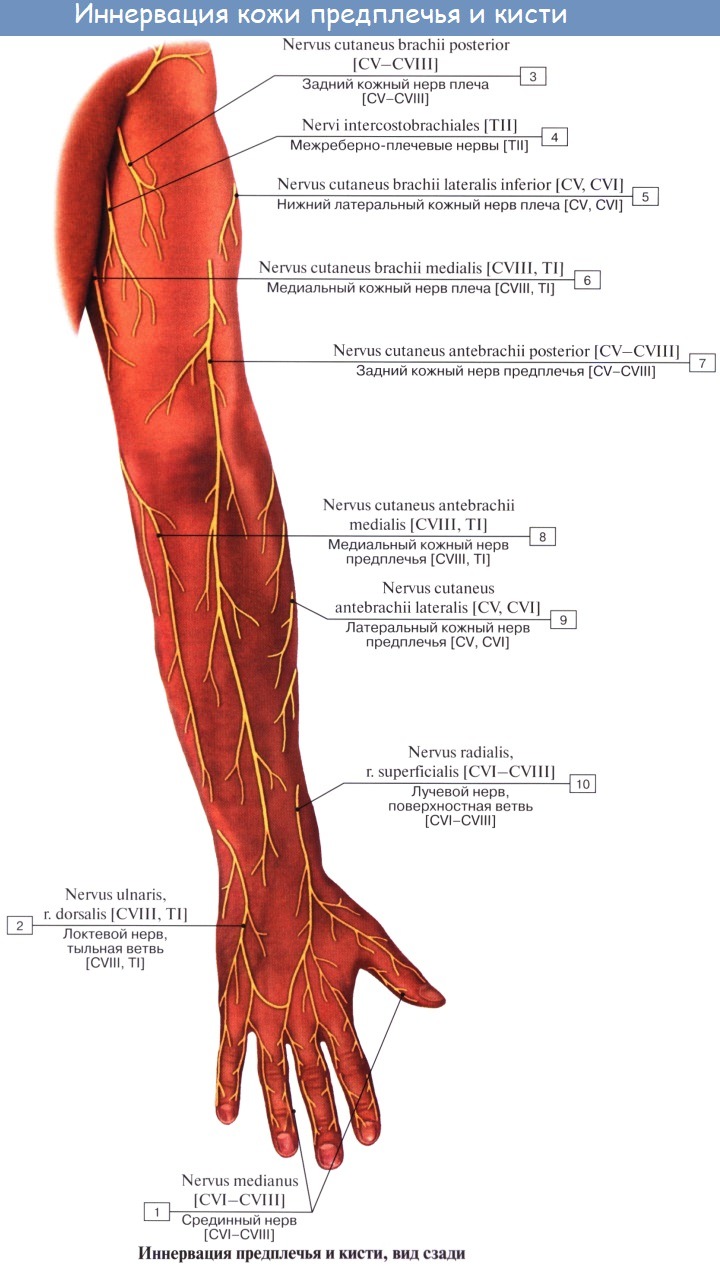

Медиальный кожный нерв преплечья, n. cutaneus antebrachii medialis тоже из медиального пучка сплетения (из С8, Th1), в подмышечной ямке лежит рядом с n. ulnaris; в верхней части плеча располагается медиально от плечевой артерии рядом с v. basilica, вместе с которой прободает фасцию и становится подкожным.

Нерв этот иннервирует кожу на локтевой (медиальной) стороне предплечья до лучезапястного сустава.

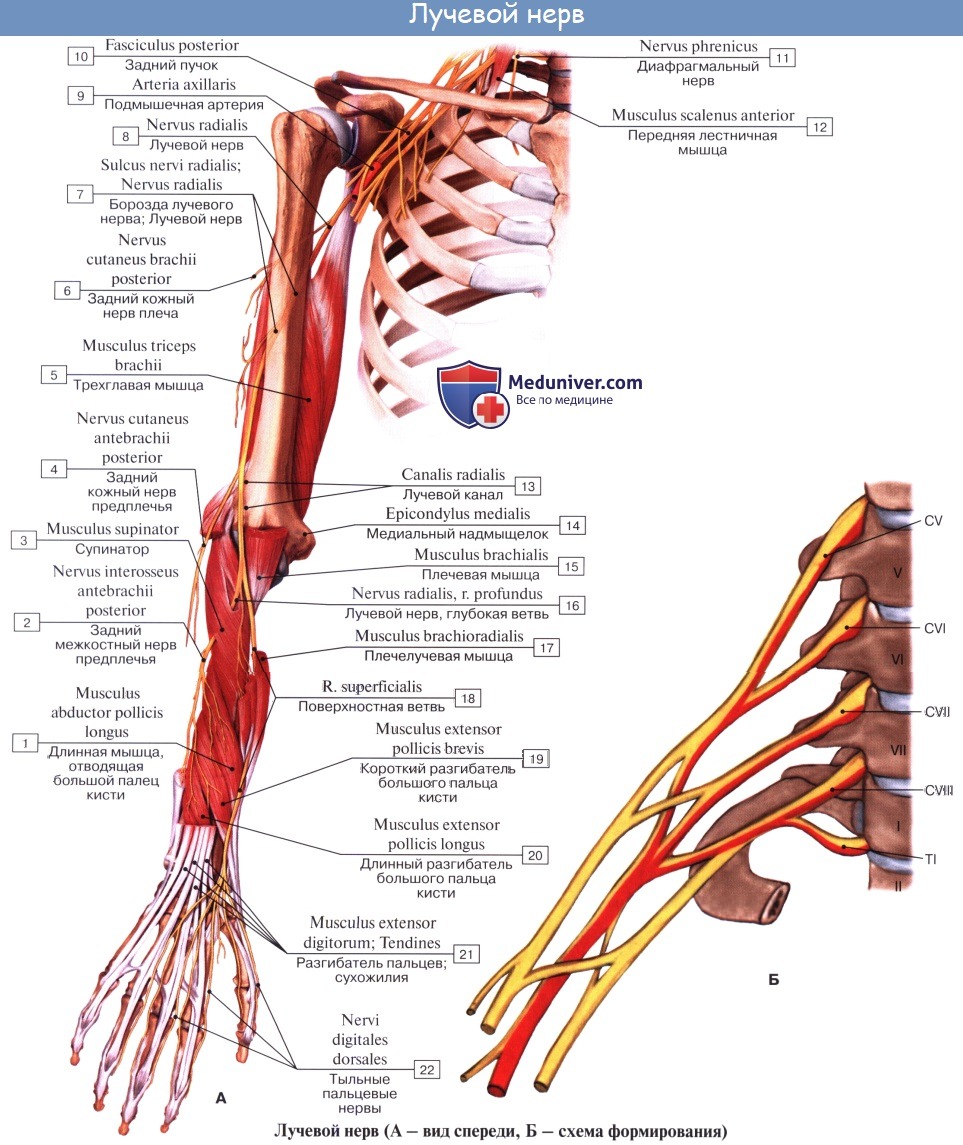

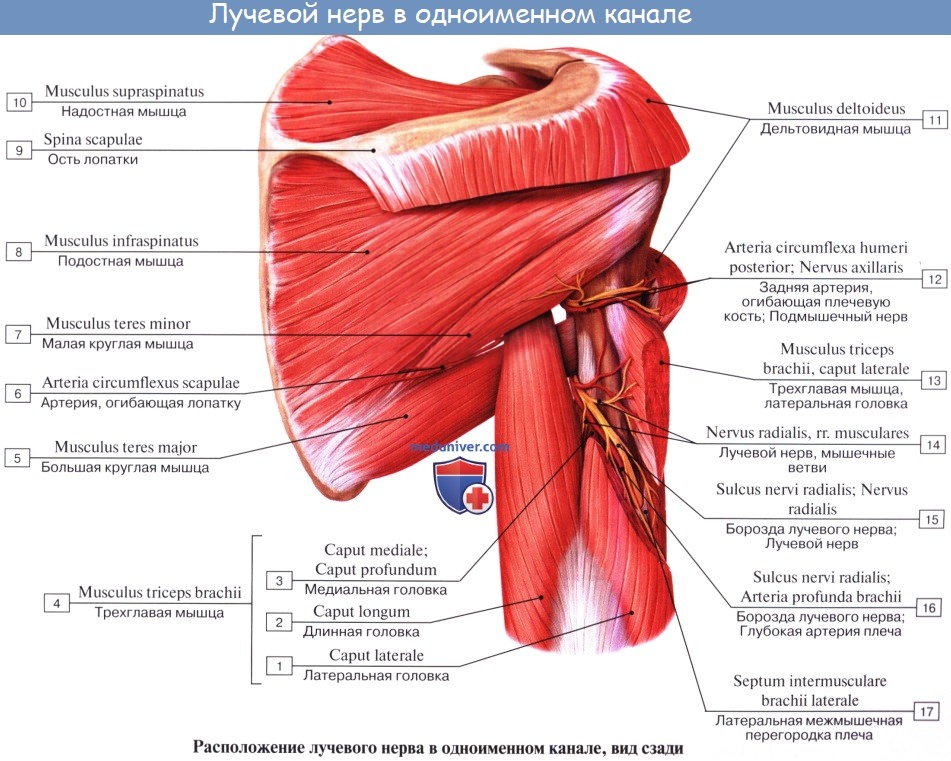

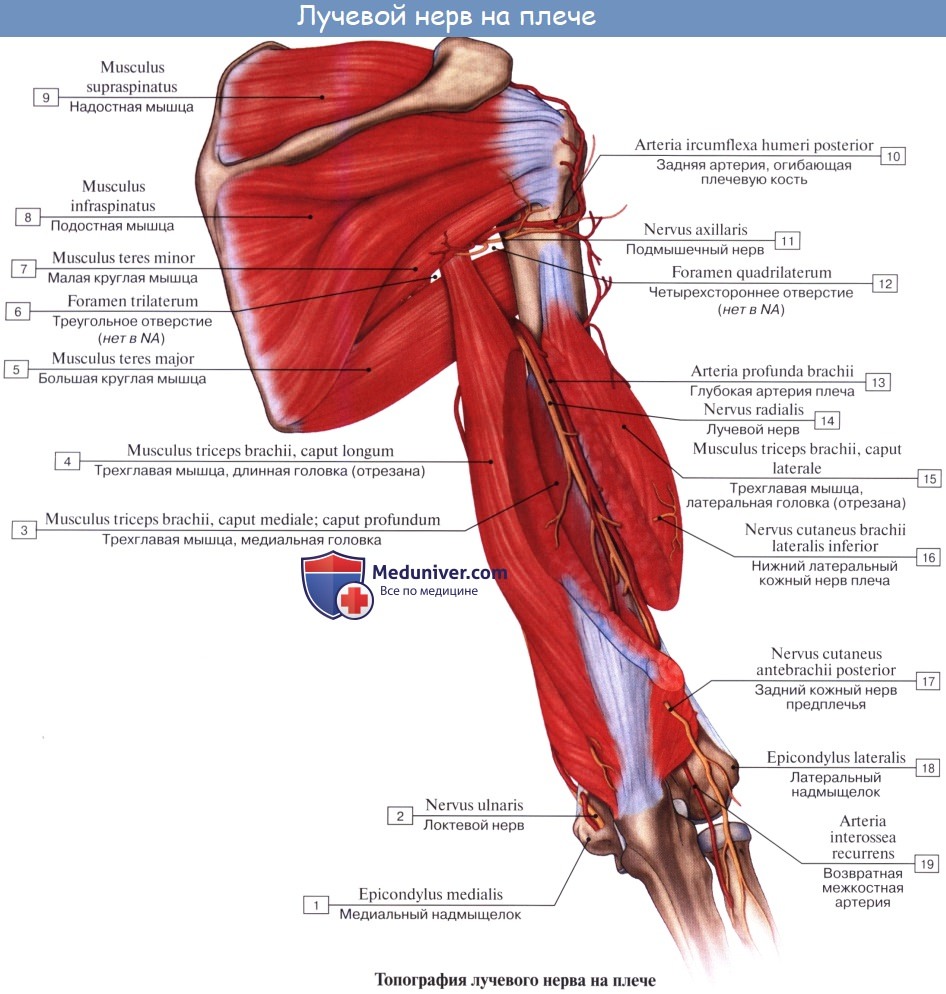

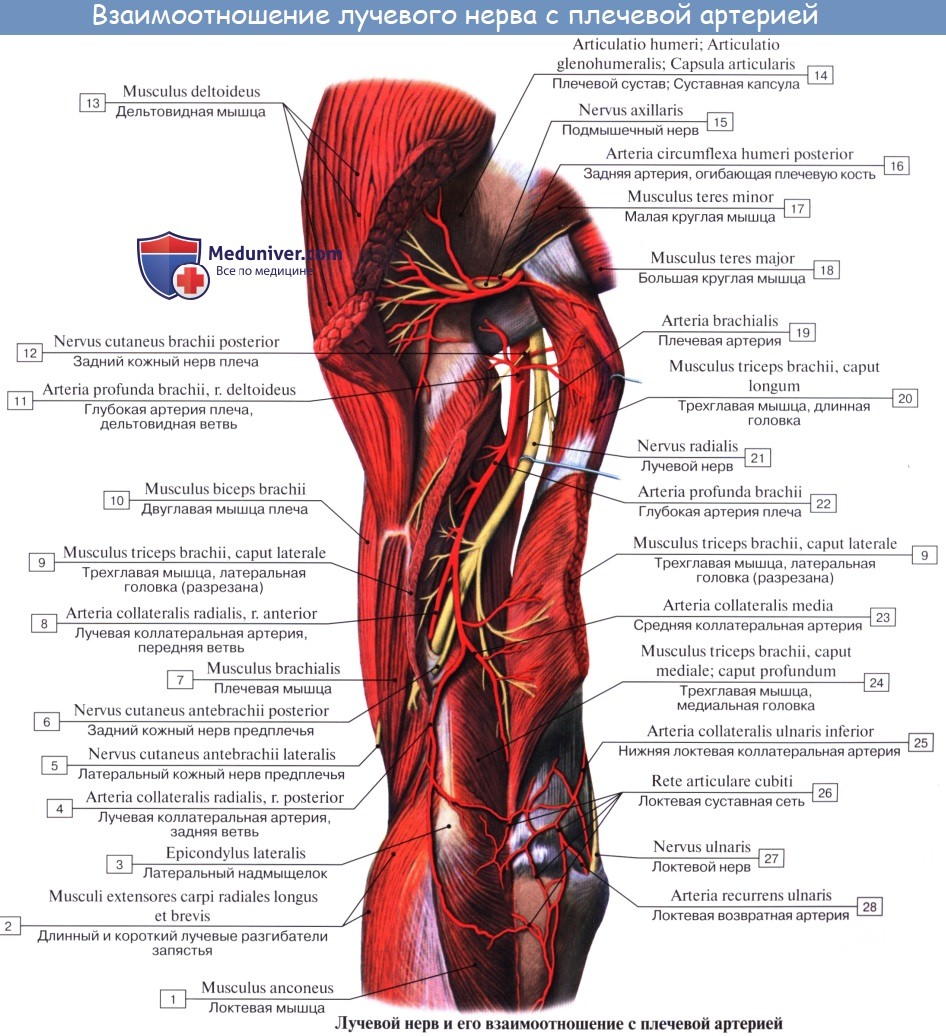

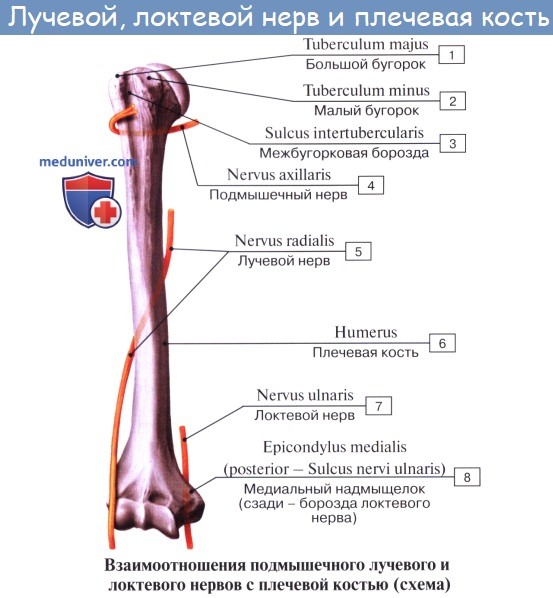

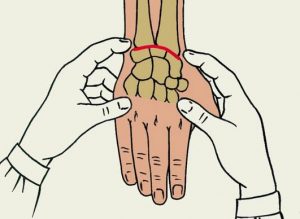

N. radialis, лучевой нерв (C5—C8, Th1), составляет продолжение заднего пучка плечевого сплетения. Он проходит сзади от плечевой артерии вместе с a. profunda brachii на заднюю сторону плеча, огибает спирально плечевую кость, располагаясь в canalis humeromuscularis, и затем, прободая сзади наперед латеральную межмышечную перегородку, выходит в промежуток между m. brachioradialis и m. brachialis. Здесь нерв делится на поверхностную (ramus superficialis) и глубокую (ramus profundus) ветви.

Перед этим n. radialis дает следующие ветви:

Rami musculares на плече для разгибателей — m. triceps и m. anconeus. От последней веточки снабжаются еще капсула локтевого сустава и латеральный надмыщелок плеча, поэтому при воспалении последнего (эпикондилит) возникает боль по ходу всего лучевого нерва.

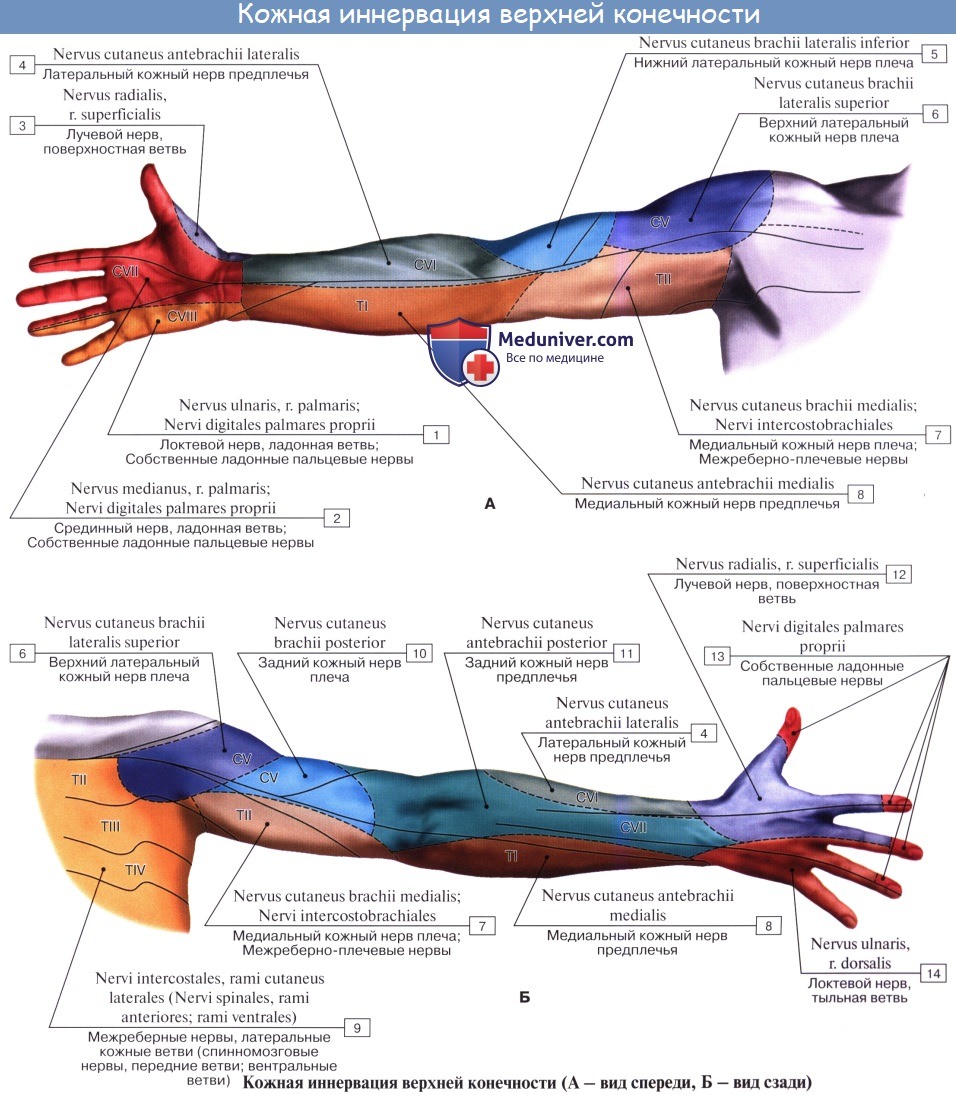

Nn. cutanei brachii posterior et lateralis inferior разветвляются в коже задней и нижнем отделе заднелатеральной поверхностей плеча.

N. cutaneus anterbrachii posterior берет начало от лучевого нерва в canalis humeromuscularis, выходит под кожу над началом m. brachioradialis и распространяется на тыльной стороне предплечья.

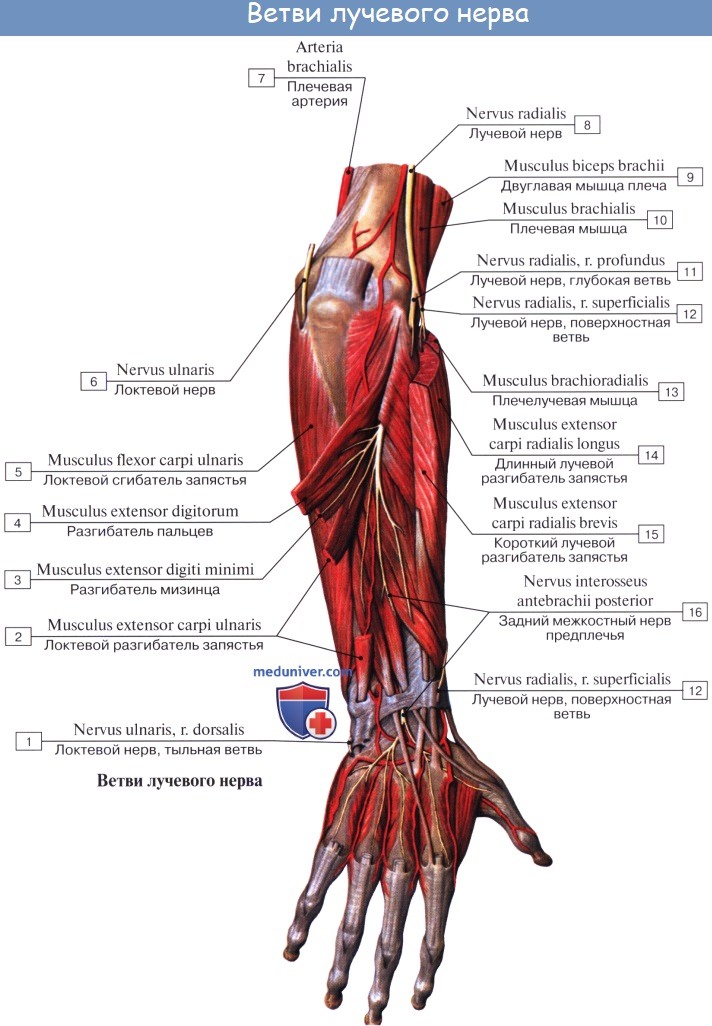

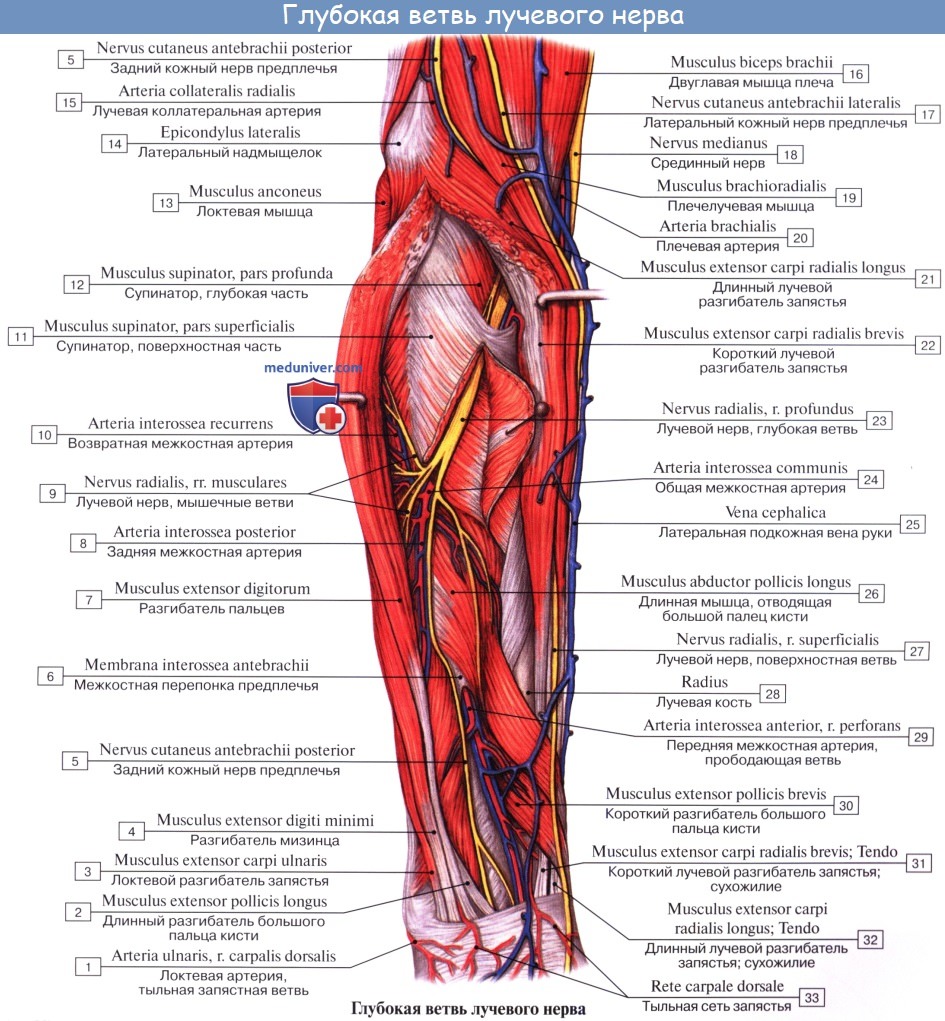

Rami musculares идут к m. brachioradialis и т. extensor carpi radialis longus.

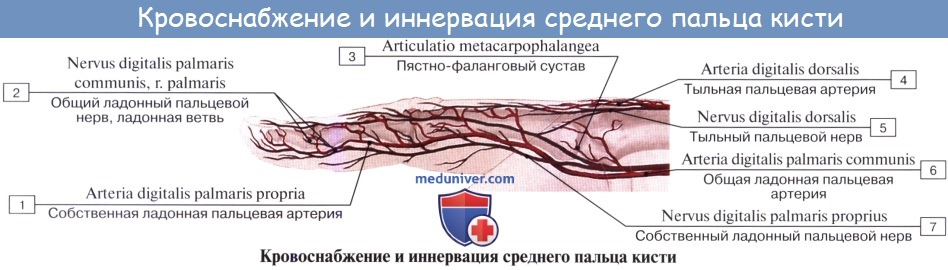

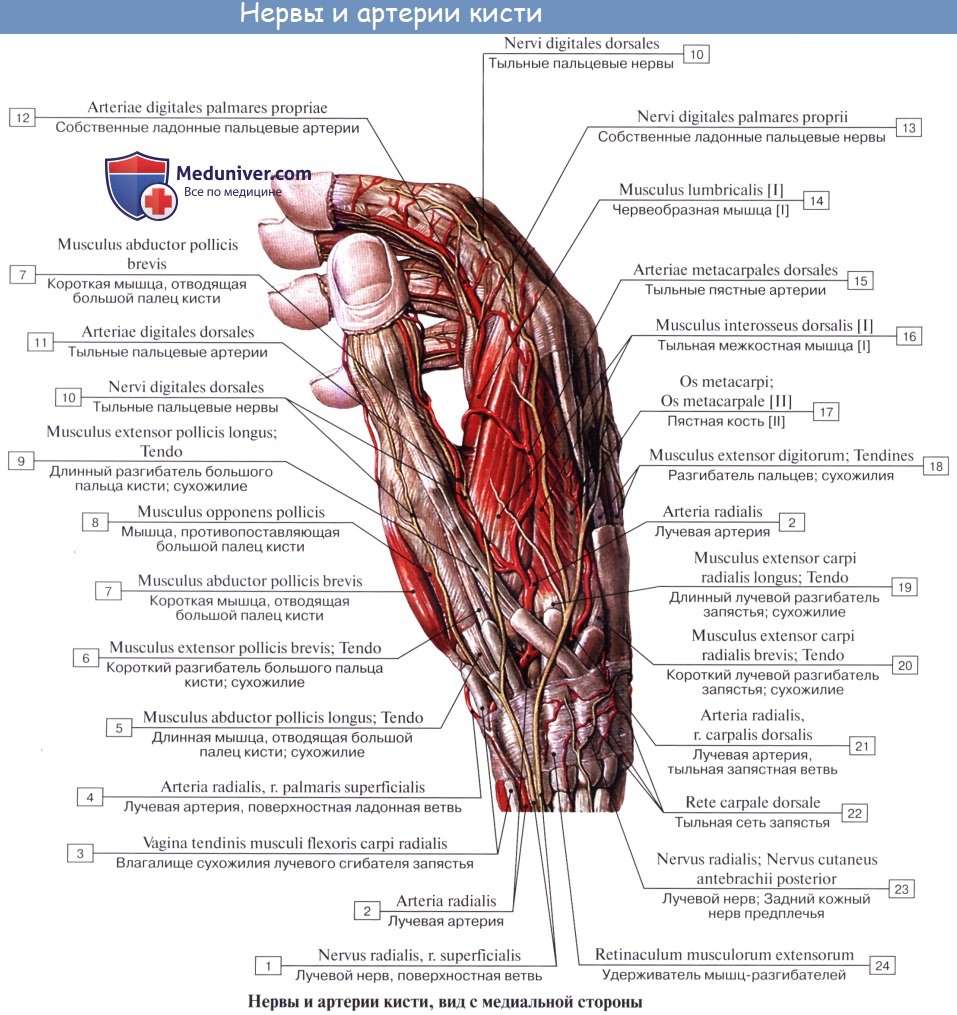

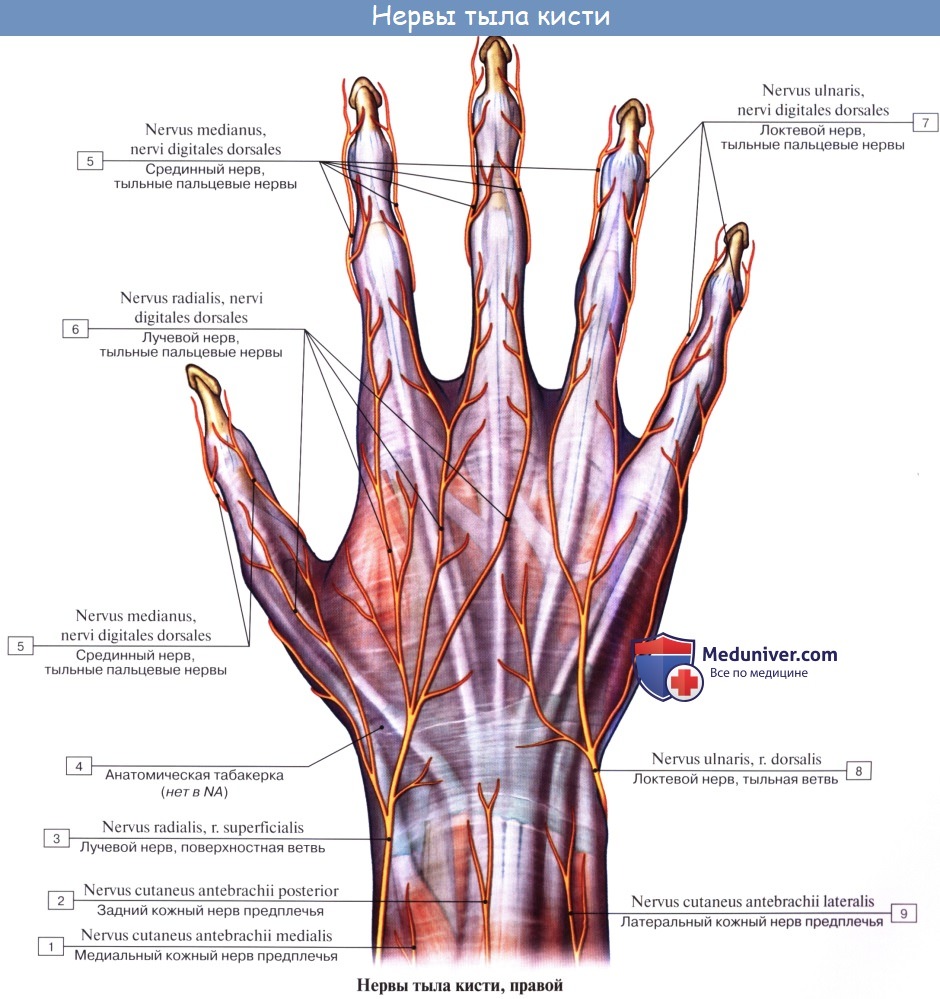

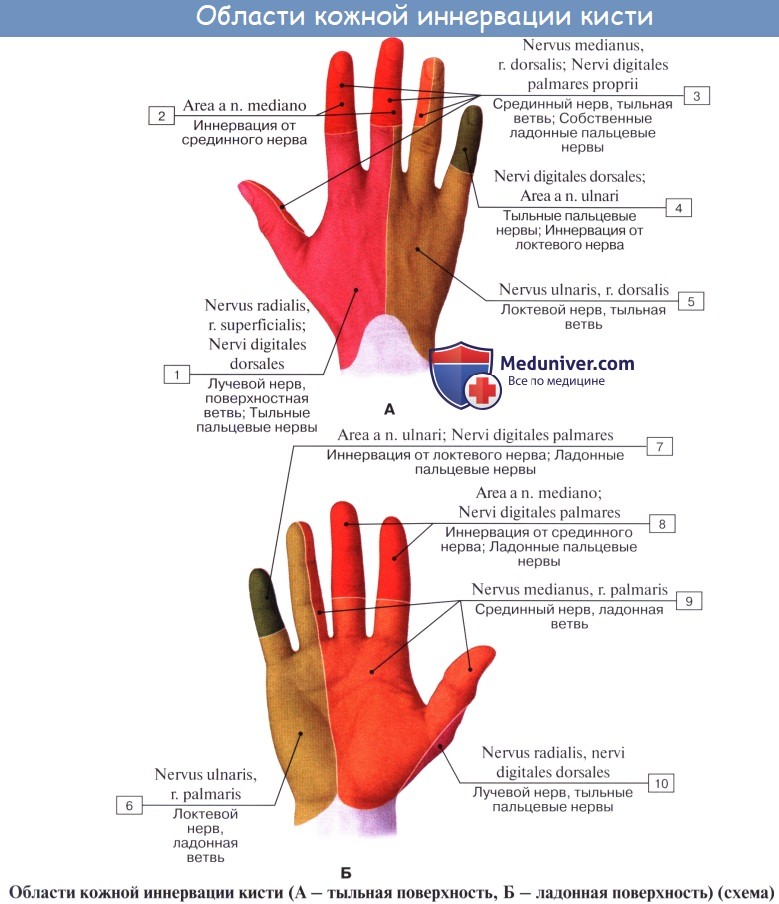

Ramus superficialis идет на предплечье в sulcus radialis латерально от a. radialis, а затем в нижней трети предплечья через промежуток между лучевой костью и сухожилием m. brachioradialis переходит на тыл кисти и снабжает пятью тыльными ветвями, nn. digitales dorsales, по бокам I и II палец, а также лучевую сторону III.

Ветви эти обыкновенно оканчиваются на уровне последних межфаланговых суставов. Таким образом, каждый палец снабжается двумя тыльными и двумя ладонными нервами, проходящими по обеим сторонам. Тыльные нервы происходят из n. radialis и n. ulnaris, иннервирующих каждый по 2 1/2 пальца, а ладонные — из n. medianus и n. ulnaris, причем первый снабжает 3 1/2 пальца (начиная с большого), а второй — остальные 1 1/2 пальца.

Ramus profundus проходит сквозь m. supinator и, снабдив последний ветвью, выходит на дорсальную сторону предплечья, иннервируя m. extensor carpi radialis brevis и все задние мышцы предплечья. Продолжение глубокой ветви, n. interosseus (antebrachii) posterior, спускается между разгибателями большого пальца до лучезапястного сустава, который иннервирует.

Из хода n. radialis видно, что он иннервирует все разгибатели как на плече, так и на предплечье, а на последнем еще и лучевую группу мышц. Соответственно этому на разгибательной стороне плеча и предплечья им иннервируется и кожа. Лучевой нерв — продолжение заднего пучка — является как бы задним нервом руки.

Видео урок анатомия руки – верхней конечности по атласу Акланда

– Вернуться в оглавление раздела “Анатомия нервной системы человека.”

Редактор: Искандер Милевски. Дата последнего обновления публикации: 22.8.2020

Источник

Содержание статьи

Перелом лучевой кости руки чаще всего случается при падениях с приземлением на дистальный отдел выпрямленной руки. Травма характерна для женщин старшего возраста, организм которых испытывает гормональную перестройку в связи с наступлением периода менопаузы. Нарушение целостности кости предплечья сопровождается острой болью, выраженным отеком и двигательной дисфункцией. Травма подтверждается результатами рентгенографии, лечится оперативным и консервативным способом.

Краткая характеристика

Предплечье состоит из лучевой и локтевой кости. Несмотря на то, что локтевая кость в два раза толще, переломы лучевой кости встречаются гораздо чаще. Привычной локализацией является область около лучезапястного сустава. Диафизарные повреждения и травмы в области локтевого сочленения занимают 5% от общего числа случаев травматизации кости.

В практической травматологии различают два вида травм луча. Каждый из них назван именем ученого медика, который впервые описал это состояние:

- Смита – разрушение костной структуры в момент сгибания на участке, который граничит с лучезапястным суставом. Причиной является падение с упором на тыльную область кисти, в момент травмы согнутую на себя.

- Путо-Коллеса – разлом кости предплечья на 3 см выше запястья при приземлении на раскрытую ладонь. Данный вид травмы является обратным в сравнении с переломом Смита и встречается гораздо чаще, чем аналогичная травматизация в противоположную сторону.

Пострадавшие с переломом лучевой кости составляют около 16 % от всех пациентов, обратившихся в травматологическое отделение.

Причины возникновения

Чаще всего такие травмы появляются в результате непрямого воздействия или удара:

- интенсивное внешнее воздействие или падение на основание разогнутой ладони;

- сильный удар или перенос веса всего тела в момент приземления на тыльную сторону кисти.

Кроме прямых причин, к нарушению костной структуры приводят патологические изменения в организме:

- остеопороз – хроническое прогрессирующее заболевание, которое характеризуется нарушением минерального состава кости, приводящее к их хрупкости;

- остеомаляция – вымывание микроэлементов с дальнейшим размягчением;

- остеомиелит – гнойно-некротическое поражение костей;

- инфекционное заражение туберкулезом;

- онкологические разрастания.

Косвенно патологию провоцирует ожирение, гормональные и обменные нарушения, эндокринные патологии и общая нетренированность мышечной системы.

Разновидности

Если разлом кости происходит под воздействием чрезмерного внешнего воздействия, при падении, сжимании или скручивании кисти, такой перелом называется травматическим.

Когда тяжелое повреждение повлекла неадекватная по силе травма, предполагается осложненность заболеванием, которое снижает характеристики прочности кости. Такой вид травмы называют патологическим.

Учитывая целостность кожного покрова, выделяют:

- Открытый – повреждена кожа и мышца, нередко в процесс вовлекается соединительная ткань (разрыв связок, сухожилий), кровеносные сосуды, нервные окончания и крупные стволы.

- Закрытый – края костных отломков не разрывают поверхностный слой кожного покрова, но прощупываются. Повреждение может сопровождаться небольшими ссадинами и порезами.

Полные переломы, когда лучевая кость разделена на две отдельные части, осложняются кровотечением и разрывом мышечных волокон, которые «растягивают» костные отломки, вызывая смещение. Неполными называют трещины кости и надломы.

По направлению линии повреждения встречаются:

- поперечные;

- косые;

- винтообразные;

- продольные;

- оскольчатые;

- в форме буквы «Т»;

- вколоченные, когда один костный отломок «входит» в другой.

В зависимости от анатомической локализации перелом лучевой кости делится на:

- диафизарные – в середине кости;

- повреждение головки и шейки лучевой кости внутри суставов;

- поражение шиловидного отростка.

Клинические признаки

Тяжелая травма кости приводит к развитию выраженной симптоматической картины. Пострадавший испытывает интенсивный болевой симптом в месте разлома, иррадиирующий по направлению к плечевому суставу. Болевой импульс усиливается даже при попытке напрячь мышцы руки. Особенной интенсивностью отличается болезненность при переломе в области локтевого сустава, причиной которого может стать дорожно-транспортное происшествие, спарринги в спортивной борьбе, действия насильственного характера.

Место повреждения увеличивается в размере за счет отека мягких тканей. После травмы межклеточная жидкость скапливается, вызывая дополнительные болевые ощущения. Вокруг очага травматизации происходит подкожное кровоизлияние при закрытом виде травмы. Кровоподтеки появляются в течение нескольких дней.

Если через кожу просматривается пульсация, значит, кровотечение продолжается. При наружном кровотечении различают артериальный и венозный тип. При повреждении артерии алая кровь бьет фонтаном, венозное кровоизлияние представляет собой стекающую струю крови темного цвета. Опасным признаком считается цианоз (посинение) руки после кровотечения из вены.

Перелом лучевой кости руки сопровождается отсутствием двигательной функции в близлежащих суставах. Кисть может быть менять направление, которое противоречит нормальной физиологии и анатомическому строению верхней конечности. Все вышеперечисленные симптомы относятся к относительным, и могут сопровождать и другие виды травмы – вывихи и ушибы.

Проявления, являющиеся исключительными для перелома:

- патологическая подвижность в месте перелома;

- крепитация – костный хруст, который обнаруживается при пальпации;

- визуализация костных отломков под кожей или через открытую рану.

Отличительные признаки при разных видах переломах

- Смита – отклонение кисти в наружном направлении, при этом происходит одновременное смещение костей (отломок лучевой кости направлен к ладони).

- Коллеса – разгибательная травма приводит к деформации плечевого сустава, напоминающая штыкообразную форму. Травма сопровождается повреждением шиловидного отростка, а у пожилых и людей с повышенной хрупкостью костей происходит дробление в месте перелома.

Первая помощь

Оказание помощи пострадавшему начинается с этапа придания покоя поврежденной конечности. Целью иммобилизации является предотвращение дальнейшего травмирования и присоединения вторичных осложнений. Для этого травмированную руку сгибают в локтевом суставе под прямым углом, и фиксирует близко к туловищу. При этом используется платок, шарф или косыночный бандаж.

Правильная иммобилизация способствует:

- уменьшению боли;

- снижению рисков разрыва мягких тканей и кожи при закрытой травме;

- предотвращение смещения костных отломков.

Если рана открытая, необходимо накрыть раневую поверхность стерильным перевязочным материалом. При этом двигать сломанную руку запрещено. При наличии украшений на пальцах, снять их, так как отечность, распространяясь на пальцы, приведет к нарушению микроциркуляции в передавленном кольцом месте.

Чтобы снизить болевой эффект, можно принять нестероидные противовоспалительные препараты – Кетопрофен, Ибупрофен, Диклофенак. Чаще всего используются таблетированные формы, в редких случаях – инъекционное введение в мышцу.

Уменьшить выраженность отека поможет прикладывание холодного предмета, предварительно обернутого тканью. Кроме сосудосуживающего эффекта, холод притупляет чувствительность болевых рецепторов. Воздействие не должно продолжаться более чем 15 минут, в ином случае возникает переохлаждение тканей. После проведения доврачебных действий, пострадавшего доставляют к травматологу.

Уточнение диагноза

Точно установить вид перелома лучевой кости, возможно после получения результата рентгеновского исследования. Для исключения ошибки обязательным условием является получение снимка в боковой и передней проекции. Такой метод не только подтверждает разлом кости, но и уточняет вид, локализацию травмы, наличие смещения и количество костных отломков. При недостаточной результативности дополнительно назначается магнитно-резонансная томография.

Лечебные мероприятия

Врачебная тактика может отличаться в зависимости от тяжести травмы, количества осложнений, места повреждения и общего состояния пациента. Несложный перелом лучевой кости, который не сопровождается присоединением вторичных осложнений, лечится ручной репозицией. При этом закрытый способ сопоставления костных отломков контролируется рентгенографией. Для закрепления фиксирующего эффекта накладывается гипс. Длительность иммобилизации определяется доктором и составляет 1-1,5 месяца.

При переломе шиловидного отростка (Гетчинсона) в большинстве случаев применяется открытая репозиция, которая требует мастерства хирурга и длительного курса обездвиживания. В таких случаях чаще используют ортез для лучезапястного отдела, снабженный металлическими пластинами. Материал, из которого изготовлен бандаж, не вызывает аллергии, что важно для больного, который должен находиться в нем длительное время.

Хирургическое вмешательство

Оперативное лечение проводится в следующих случаях:

- смещенный перелом с образованием мелких осколков;

- повреждение головки лучевой кости с выходом из суставной впадины;

- неправильное сращение костей;

- разрыв кровеносных сосудов, мышечной ткани, нарушение иннервации.

При сломе шиловидного отростка проводится операция. Хирурги фиксируют части кости пластинами, при чрезмерном раздроблении, когда не хватает костной ткани, проводится наращивание кости.

Способы оперативного лечения:

- Чрескожная фиксация отломков металлической конструкцией (спицами) отличается малой инвазивностью. Для манипуляции требуется немного времени, что уменьшает риски осложнений после анестезии. При лечении таким способом восстановительный период длится дольше.

- Репозиция открытым способом предполагает соединение частей кости через трепанационное окно. Через разрез кость «собирается» и укрепляется скобами, после чего накладываются швы.

Во время операции для укрепления лучевой кости на время этапов сращения применяется аппарат Илизарова. Металлоконструкция остается в руке и удаляется только после полного сращения. Спицы, как и гипс, снимается только после контрольного рентгенографического исследования.

Минусом оперативного лечения являются не только увеличение длительности реабилитации после травмы, но и вероятность послеоперационных осложнений. В большей степени это касается присоединения инфекционного фактора, что вынуждает проводить профилактический курс антибиотикотерапии.

Восстановительный период

Какое время понадобится, чтобы перелом лучевой кости руки сросся, зависит от тяжести травмы, способа ее лечения, возраста пациента, состояния его иммунной системы и скорости метаболических процессов. Длительность жесткой фиксации может варьироваться от 6 недель до 2 месяцев. Если перелом без признаков смещение, на соединение отломков уходит около 6 недель, при тяжелых травмах гипсовую повязку оставляют до 2 месяцев.

В каждом случае вопрос решается индивидуально. У пациентов молодого возраста процесс регенерации идет намного быстрее, чем у лиц преклонных лет. Большую роль играет наличие хронических заболеваний эндокринного характера и болезней, вследствие которых нарушаются обменные реакции в костной ткани. Кроме того, заживление может затянуться по вине самого пациента, который снимает гипс без разрешения врача.

После операции может сохраняться болевой синдром. Если болезненность незначительная, это не является патологическим признаком. В таком случае назначаются анальгезирующие препараты – Баралгин, Кетонал. Если через несколько дней боли не прекращаются и носят интенсивный характер, появляется подозрение на начало воспалительного процесса. После чего проводится дополнительное антибактериальное лечение с одновременным приемом препаратов, улучшающих иммунитет.

Реабилитация

Восстановление функциональности травмированной конечности лежит в основе реабилитационных мероприятий, которые проводятся в трех направлениях:

- массаж;

- физиотерапия;

- лечебная физкультура.

Массажная терапия назначается курсом. Длительность одного сеанса составляет примерно четверть часа. Физическое воздействие начинается с плечевого сустава и постепенно спускается к лучезапястному сочленению. Последним массажируется место вокруг травмы и кисть. При правильном выполнении восстанавливается работа мышц, эластичность связок и достигается легкий обезболивающий эффект.

Для сокращения периода восстановления, перелом лучевой кости лечат методами физиотерапевтического воздействия:

- внедрение кальция через кожу при помощи электрических токов ;

- импульсное магнитное поле;

- УВЧ – прогревание тканей;

- ультрафиолетовое излучение.

Разработать руку после перелома поможет комплекс лечебной гимнастики, который подбирается лечащим доктором совместно с инструктором ЛФК. Первые сеансы проводятся под присмотром профессионала, который покажет правильную технику лечебных движений и научит дозировать нагрузку.

Возможные осложнения

Вторичные патологии, которые может спровоцировать перелом лучевой кости, по времени появления можно разграничить на ранние и поздние. К осложнениям, возникающим сразу после травматизации, относят:

- снижение чувствительности, вследствие поражения нервного ствола;

- нарушение целостности сухожилий приводит к двигательной дисфункции пальцев;

- разрыв мышечных тканей;

- разрыв кровеносных сосудов со скоплением крови под кожей;

- инфицирование раны.

В поздний период могут сформироваться контрактуры, деформироваться рука, а также развиться гнойно-воспалительный процесс – остеомиелит.

Профилактика

Меры по предупреждению перелома заключаются в соблюдении осторожности во время спортивных тренировок, при работе на производстве и в быту. Выбор удобной обуви с нескользящей подошвой снизит риск падения на улице и в помещении. Чтобы предотвратить патологический перелом лучевой кости руки, нужно правильно питаться, своевременно проводить лечение заболеваний, которые снижают плотность костной ткани. Если травматизации избежать не удалось, нужно срочно обратиться в травматологический пункт для оказания квалифицированной помощи.

Источник