Осмотр глаз и кожи

Осмотр головы. Изменение величины и формы головы имеет диагностическое значение. Чрезмерное увеличение размеров черепа встречается при так называемой головной водянке (гидроцефалия). Голова ненормально малых размеров (микроцефалия) наблюдается у людей с врожденным умственным недоразвитием. Квадратная форма головы, уплощенной сверху, с выдающимися лобными буграми может свидетельствовать о врожденном сифилисе или перене- Рнс. 3. Лицо (иии.ннт l- ыриэнаымя Акромегалия. сенном рахите. Положение головы имеет диагностическое

значение при шейном миозите или спондилоартрите. Непроизвольные движения головы (трясение) бывают при паркинсонизме (заболевание ЦНС). Ритмическое покачивание головы наблюдается при недостаточности клапана аорты (симптом Мюссе); имеющиеся на голове рубцы могут указывать на причины упорных головных болей, имевшие место приступы эпилепсии. Следует установить, не бывает ли у пациента головокружений, свойственных, в частности, симптомо- комплексу Меньера.

Осмотр лица. Выражение лица зависит от различных патологических психических и соматических состояний, возраста, пола. Известную диагностическую роль играют женственные черты лица у мужчин и мужеподобные – у женщин (при некоторых эндокринных нарушениях), а также следующие изменения лица.

Одутловатое лицо наблюдается: а) вследствие общего отека при болезни почек; б) в результате местного венозного застоя при частых приступах удушья и кашля; в) в случае сдавления лимфатических путей при больших выпотах в полости плевры и перикарда, при опухолях средостения, увеличении медиастинальных лимфатических узлов, слипчивом медиастиноперикардите, сдавлении верхней полой вены («воротник Стокса»).

Лицо Корвизара характерно для больных с сердечной недостаточностью. Оно отечное, желтовато-бледное с синеватым оттенком. Рот постоянно полуоткрыт, губы цианотичные, глаза слипающиеся, тусклые.

Лихорадочное лицо (facies febrilis)-гиперемия кожи, блестящие глаза, возбужденное выражение. При различных инфекционных заболеваниях отличается некоторыми особенностями: при крупозном воспалении легких лихорадочный румянец ярче выражен на стороне воспалительного процесса в легком; при сыпном тифе наблюдается общая гиперемия одутловатого лица, склеры глаз инъецированы («кроличьи глаза», по Ф. Г. Яновскому); при брюшном тифе – со слегка желтушным оттенком. У лихорадящих больных туберкулезом обращают на себя внимание «горящие глаза» на исхудавшем бледном, с ограниченным румянцем на щеках лице. При септической лихорадке лицо малоподвижное, бледное, иногда с легкой желтизной.

Изменены черты лица и его выражение при различных эндокринных нарушениях: а) ак- ромегалическое лицо (рис. 3) с увеличением выдающихся частей (нос, подбородок, скулы) встречается при акромегалии и в меньшей степени у некоторых женщин при беременности; б) микседема- тозное лицо свидетельствует о снижении функции щитовидной железы: оно равномерно заплывшее, с наличием слизистого отека, глазные щели уменьшены, контуры лица сглажены, волосы на наружных половинах бровей отсутствуют, а наличие румянца на бледном фоне напоминает лицо куклы; в) fades basedovica – лицо больного, страдающего гиперфункцией щитовидной железы, подвижно, с расширенными глазными щелями, усиленным блеском глаз, пучеглазием, которое придает лицу выражение испуга; г) лунообразное, интенсивно-красное, лоснящееся лицо с развитием у женщин бороды, усов характерно для болезни Иценко-Кушинга.

«Львиное лицо» с бугорчато-узловатым утолщением кожи под глазами и над бровями и расширенным носом наблюдается при проказе.

«Маска Паркинсона» – амимичное лицо, свойственное больным энцефалитом.

Лицо «восковой куклы» – слегка одутловатое, очень бледное, с желтоватым оттенком и как бы просвечивающей кожей характерно для больных анемией Аддисона – Бирмера.

Сардонический смех (risus sardonicus) – стойкая гримаса, при которой рот расширяется, как при смехе, а лоб образует складки, как при печали, наблюдается у больных столбняком.

Лицо Гиппократа (facies Hyppocratica) – описанные впервые Гиппократом изменения черт лица, связанные с коллапсом при тяжелых заболеваниях органов брюшной полости (разлитой перитонит, перфорация язвы желудка или двенадцатиперстной кишки, разрыв желчного пузыря): запавшие глаза, заостренный нос, мертвенно-бледная, с синюшным оттенком, иногда покрытая крупными каплями холодного пота кожа лица.

Асимметрия движений мышц лица, остающаяся после перенесенного кровоизлияния в мозг или неврита лицевого нерва.

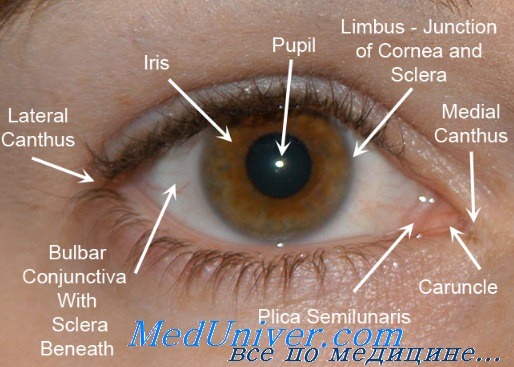

Осмотр глаз и век. Дает возможность выявить ряд важных симптомов. Отек век («мешки» под глазами) служит первым проявлением острого нефрита и наблюдается также при анемиях, частых приступах кашля, после бессонных ночей, но иногда может возникать, особенно по утрам, и у здоровых людей.

Далее обращают внимание на окраску век (темная – при диффузном тиреотоксическом зобе, аддисоновой болезни), наличие ксантом, свидетельствующих о нарушении холестеринового обмена. Расширенная глазная щель с незакрывающимися веками наблюдается при параличе лицевого нерва; стойкое опущение верхнего века (птоз) является одним из важнейших симптомов некоторых поражений нервной системы. Сужение глазной щели, вызванное отечностью лица, наблюдается при микседеме. Пучеглазие (exophthalmus) встречается при тиреотоксикозе, ретробуль- барных опухолях, а также высоких степенях близорукости. Западение глазного яблока (enophthal- mus) типично для микседемы, а также составляет одну из характерных черт «перитонеального» лица. Совокупность таких симптомов, как одностороннее западение глазного яблока, сужение глазной щели, опущение верхнего века и сужение зрачка, составляет синдром Горнера – Клода Бернара, вызванный поражением на одноименной стороне глазозрачковой симпатической иннервации.

Оценка формы и равномерности зрачков, их реакции на свет, «пульсации», а также исследование аккомодации и конвергенции имеют большое значение при ряде заболеваний. Сужение зрачков (myosis) наблюдается при уремии, опухолях мозга и внутричерепных кровоизлияниях, отравлении препаратами морфина. Расширение зрачков (midriasis) встречается при коматозных состояниях, за исключением уремической комы и кровоизлияний в мозг, а также при отравлении атропином. Неравномерность зрачков (anisocaria) отмечается при ряде поражений нервной системы. Косоглазие, развивающееся в результате паралича глазных мышц, типично для отравлений свинцом, ботулизма, дифтерии, поражения большого мозга и его оболочек (сифилис, туберкулез, менингит, кровоизлияние).

Осмотр носа. Следует обратить внимание, нет ли резкого увеличения и утолщения (акромегалия) или изменения его формы (риносклерома). Нос, «продавленный» в области переносицы, является следствием перенесенного гуммозного сифилиса. Деформация мягких тканей носа наблюдается при волчанке.

Осмотр рта. Обращают внимание на его форму (симметричность углов, постоянно открытый рот), окраску губ, высыпание пузырьков на них (herpes labialis), наличие трещин. Следует также осмотреть слизистую оболочку рта (в ряде случаев можно отметить наличие афт, пигментации, пятен Филатова – Коплика, молочницы, пузырьков ящура, кровоизлияний и других изменений, имеющих диагностическое значение). Выраженные изменения десен могут наблюдаться при цинге, пиорее, остром лейкозе, сахарном диабете, а также интоксикациях ртутью, свинцом. При осмотре зубов должны быть отмечены неправильности в их форме, положении, величине. Отсутствие многих зубов имеет большое значение в этиологии ряда болезней пищеварительной системы. Кариозные зубы как источник инфекции могут явиться причиной заболеваний других органов.

Расстройство движения языка наблюдается при некоторых поражениях нервной системы, тяжелых инфекциях и интоксикациях. Значительное увеличение языка характерно для микседемы и акромегалии, реже встречается при глосситах. При ряде заболеваний вид языка имеет свои особенности: 1) чистый, влажный и красный – при язвенной болезни; 2) «малиновый» – при скарлатине; 3) сухой, покрытый трещинами и темным коричневым налетом – при тяжелых интоксикациях и инфекциях; 4) обложенный налетом в центре и у корня и чистый у кончика и по краям – при брюшном тифе; 5) язык с отсутствием сосочков, гладкий, полированный, так называемый гун- теровский язык – при болезни Аддисона – Бирмера [В12, (фолиево)-дефицитная анемия]. «Лакированный» язык встречается при раке желудка, пеллагре, спру, арибофлавинозе; 6) локальные утолщения эпителия языка, так называемые лейкоплакии (предраковые изменения) – у курильщиков. При осмотре можно выявить и местные патологические процессы в языке (язвы различной этиологии, следы от прикусывания языка во время эпилептического припадка).

Осмотр шеи. Следует обратить внимание на пульсацию сонных артерий (признак недостаточности клапана аорты, тиреотоксикоза), набухание и пульсацию наружных яремных вен (недостаточность правого предсердно-желудочкового клапана), увеличение лимфатических узлов (туберкулез, лимфолейкоз, лимфогранулематоз, метастазы рака), диффузное или частичное увеличение щитовидной железы (тиреотоксикоз, простой зоб, злокачественная опухоль).

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

- #

Источник

Внешний осмотр глаз. На что обратить внимание при исследовании органа зрения?Исследование органа зрения начинается с внешнего осмотра расположения и подвижности глазных яблок, состояния век и глазной щели (ширины и формы ее), состояния слезоотводящего аппарата и т.д. Отклонения от нормы в расположении глазных яблок в глазнице выражаются в их смещении кпереди (экзофтальм) или кзади (энофтальм), книзу или кверху, в ту или иную сторону, в появлении косоглазия постоянного или преходящего характера. Проверка объема движения глазного яблока производится при исследовании особенностей взора, исследуемого во всех направлениях. Изменения расположения глазных яблок и их подвижности имеют место при различной локальной и общей патологии и, в частности, при некоторых эндокринных заболеваниях. При исследовании век обращается внимание на изменение кожи (гиперемия, подкожные кровоизлияния, отек, инфильтрация, наличие кожных образований, изъязвлений, кист и др.), на состояние краев век (характер роста ресниц, чешуйки и корочки у их основания и др.), на полноту подвижности век, полное или неполное их смыкание, частичное или полное опущение верхнего века (птоз), непроизвольное подергивание век. Осмотр конъюнктивы век и глазного яблока, склеры переднего отдела глаза, роговицы, передней камеры, радужки и зрачка производится при боковом освещении (спереди и слева от сидящего на стуле исследуемого на столе располагается электрическая лампа). С помощью лупы в 10-13 диоптрий (увеличение в 2,5-3 раза) световой пучок от лампы фокусируется на осматриваемом объекте, а через вторую лупу с большим увеличением (желательно пятикратным) рассматриваются детали объекта в области фокуса светового пучка.

Конъюнктива нижнего века становится доступной для осмотра при оттягивании края нижнего века книзу (исследуемый при этом должен смотреть кверху). Конъюнктива верхнего века осматривается после его выворота, а верхний конъюнктивальный свод – при вывороте верхнего века и легком надавливании на глазное яблоко через нижнее веко. При осмотре обращается внимание на цвет конъюнктивы, характер ее поверхности (наличие фолликулов, сосочков, полипозных разрастаний, кальцификатов и пр.). Склера переднего отдела глаза обычно просвечивает через конъюнктиву. В норме она выглядит белой или голубоватой подкладкой под конъюнктивой. Далее осматривается лимб. Он может быть расширен (например, при глаукоме), утолщен, инфильтрирован (при трахоме или весеннем катаре). Особенно тщательно исследуется при боковом освещении роговица. Определяются ее прозрачность, зеркальность, блеск, форма и величина. Изменения этих показателей могут происходить при кератите, дистрофии и травмах роговицы. Более детальное исследование переднего отдела глаза, в частности микроструктуры конъюнктивы, радужки, раннее выявление помутнения роговицы и хрусталика, осуществляется с помощью щелевой лампы – бинокулярного биомикроскопа. Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021 – Также рекомендуем “Исследование глазного дна – офтальмоскопия. Оценка внутриглазного давления – офтальмотонуса” Оглавление темы “Исследование органа зрения при диабете”:

|

Источник

ОСМОТР БОЛЬНОГО – метод диагностического обследования больного, основанный на зрительном восприятии врача.

Различают общий и специальный О. б. Общий О. б. является одним из основных методов обследования больного для врача любой специальности. Хотя он представляет собой лишь первый этап диагностического обследования, с его помощью можно получить представление об общем состоянии больного, ценную информацию, необходимую для постановки диагноза болезни, а иногда и для суждения о прогнозе заболевания. Результаты общего О. б. предопределяют в известной степени применение других целенаправленных методов врачебного исследования. Небрежное отношение к О. б. может осложнить дальнейшее обследование и привести к диагностическим ошибкам.

Общий осмотр больного производят обнажая его тело.

Общий О. б. лучше проводить при дневном освещении, т. к. при нем сохраняется реальный цветовой тон осматриваемого объекта. Искусственные источники освещения могут изменять цветовую гамму, искажать оттенки окраски кожи и слизистых оболочек. Из поля зрения могут выпасть такие важные признаки, как желтизна, синюшность, пигментация и т. д. Предпочтительно прямое и боковое освещение. При прямом освещении лучше выявляются весь контур тела, части тела и цветовые оттенки на освещенной поверхности. Боковое освещение позволяет лучше выявить движения внутренних органов, отражающиеся на поверхности тела (дыхательные движения грудной клетки, различные пульсации, сердечный и верхушечный толчок, перистальтические движения желудка и кишечника). Проходящий свет, т. е. просвечивающий через ткани, используется для специальных видов осмотра.

О. б. проводится по определенному плану: вначале оценивают общее состояние больного по состоянию его сознания (см. Сознание, расстройства), положению, совокупности внешних черт телосложения (см. Habitus), типа конституции (см.), роста и веса (см. Антропометрия), осанке, походке; затем последовательно проводят осмотр головы, лица, шеи, кожи, подкожной клетчатки, лимф, узлов, мышечной системы, конечностей, туловища, наружных половых органов.

О. б. дает представление и о психическом состоянии больного (апатия, возбуждение, изменения взора, подавленность) и т. п.

Положение больного при осмотре может быть оценено как активное, пассивное и вынужденное. Активным считается положение, произвольно избираемое больным без видимых ограничений. Если больной не может активно изменять позу, то такое положение расценивается как пассивное; оно часто сочетается с отсутствием реакции больного на окружающее. Пассивное положение наблюдается при коматозном состоянии, тяжелых поражениях спинного мозга, при резкой адинамии и других экстремальных состояниях, когда от врача требуются срочные диагностические и леч. мероприятия. Вынужденное положение – поза, к-рую принимает больной для облегчения своего состояния; оно может быть щадящим – при болях, зависимых от позы и движений тела (травма, заболевания опорно-двигательного аппарата, воспаления с вовлечением в процесс плевры, брюшины, диафрагмы и т. д.), облегчающим – при одышке, удушье сердечного или легочного происхождения. Вынужденные позы могут приниматься в лежачем, сидячем или полусидячем положении и даже стоя, напр, при стенокардии. Эти позы бывают иногда столь характерными, что могут служить основанием для диагностического заключения уже во время осмотра (см. Поза).

Осанка характеризует общий тонус и развитие мышц, тренированность, функц, состояние центральной и периферической нервной системы, иногда позволяет судить о влиянии на больного его профессии, образа жизни, привычек. У тяжелобольных или психически угнетенных и подавленных субъектов наблюдается «свисающая» осанка с вялыми движениями. Прямая осанка, твердая походка, свободные, непринужденные движения, как правило, отражают хорошее самочувствие и настроение обследуемого.

Походка. Типичные изменения походки (см.) наблюдаются при нек-рых заболеваниях нервной системы (спинная сухотка, миелит, паркинсонизм, гемшшегия, ишиас и т. д.) и опорно-двигательного аппарата («утиная» походка при остеомаляции и врожденных вывихах бедра, «ходульная» походка при анкилозах суставов и т. д.), нарушении кровообращения в нижних конечностях (перемежающаяся хромота). При О. б. следует обращать внимание на ношение протезов, ортопедической обуви.

При осмотре головы обращают внимание на ее форму и размеры, состояние покровов. Большие размеры черепа встречаются при гидроцефалии, чрезвычайно малые размеры (микроцефалия) наблюдаются при врожденных нарушениях развития, обычно сочетающихся с умственной отсталостью. Квадратная форма головы с уплощением свода черепа и выдающимися лобными буграми может указывать на врожденный сифилис или перенесенный рахит. При ряде заболеваний отмечаются характерные движения головы: подергивания головы могут быть следствием нервных тиков, непроизвольные движения бывают при паркинсонизме, пульсирующие отклонения головы (симптом Мюссе) – при недостаточности аортального клапана.

Осмотр лица часто дает важную диагностическую информацию. Большое значение имеют выражение лица, окраска кожи и губ, состояние мимики и расположение мимических складок, степень гидратации подкожной клетчатки, величина глазных щелей. Тщательный осмотр глаз и полости рта существенно дополняет данные осмотра лица.

При нек-рых патол, состояниях изменения лица имеют специфический характер. Одутловатое лицо наблюдается вследствие отечности его при болезнях почек; в результате местного венозного застоя при частых приступах удушья и кашля; при сдавлении лимф, путей, верхней полой вены; при микседеме. Лицо Корвизара (отечное, желтоватобледное с синеватым оттенком, рот постоянно полуоткрыт, губы цианотичны) характерно при выраженной и длительной сердечной недостаточности. Лихорадочное лицо характеризуется гиперемией кожи, блестящими глазами, иногда мелкими каплями пота на коже. Лицо восковой куклы – слегка одутловатое, резко бледное с желтоватым оттенком и как бы просвечивающей кожей – бывает при пернициозной анемии. Кахектическое лицо – осунувшееся, бледное с землистым оттенком – признак злокачественного новообразования органов пищеварения. Лицо Гиппократа (см. Гиппократа лицо), характеризующееся заостренными чертами, запавшими глазами, бывает при перитоните.

При неврол, заболеваниях осмотр лица выявляет в ряде случаев специфические его изменения. При хорее отмечается беспорядочное, хаотичное движение мимических мышц. Для истерии характерны искусственное гримасничание, высовывание языка, вызывающий и в то же время бегающий взгляд, частое мигание, подсматривание за произведенным впечатлением. При одностороннем параличе лицевого нерва лицо становится асимметричным: одна его половина гладкая, лишенная выражения, морщины на лбу, складки вокруг век исчезают, носогубная складка сглажена, угол рта обвисает, ное и рот скошены в сторону, особенно при мимических движениях. При столбняке на лице возникает гримаса, «сардонический смех» (risus sardonicus).

Характерны черты лица и его выражение при различных эндокринных нарушениях. При гиперкорти-цизме лицо большое круглое (так наз. лунообразное лицо) цианотич-ное с расширенной сетью мелких сосудов. При акромегалии, гигантизме, у нек-рых женщин при беременности увеличиваются выдающиеся части лица (ное, подбородок, скулы). При болезни Симондса, реже при аддисоновой болезни, лицо худое, морщинистое с впалыми щеками. Лицо больного с диффузным токсическим зобом быстро краснеющее с влажной кожей, подвижное, глаза выпучены, что придает ему выражение испуга. Для евнухоидов типично сморщенное лицо, лишенное растительности. Избыточный рост усов и бороды у женщин указывает на гиперфункцию коры надпочечников или наличие вирилизирующих опухолей. При гипофункции гипофиза или щитовидной железы, а также при ряде кожных и соматических болезней наблюдается патол, облысение, выпадение ресниц и волос из бровей, дистрофия кожи. Пышные волосы встречаются у лиц обоих полов при акромегалии и гипогонадизме .

Характерные изменения лица возникают при нек-рых приобретенных пороках сердца. При недостаточности аортального клапана отмечается бледная окраска кожи лица, иногда с розоватым румянцем. При стенозе левого предсердно-желудочкового отверстия наблюдается так наз. facies mitralis – бледное лицо с ярким фиолетовым или багровым румянцем на щеках, цианотичными губами.

Осмотр глаз позволяет выявить ряд характерных признаков различных заболеваний. Отечность век – раннее проявление водно-электролитных нарушений местного или общего характера вследствие разнообразных причин. Темная окраска век бывает при тиреотоксикозе, аддисоновой болезни. Желтизна век при ксантоматозах склер – признак желтухи разного генеза. Расширение глазной щели (лагофтальм), опущение верхнего века (птоз) говорят о различных поражениях нервной системы. Сужение глазной щели характерно для отечности лица; пучеглазие – для выраженной близорукости, тиреотоксикоза, ретробульбарных опухолей. Одностороннее сужение глазной щели, зрачка и птоз века составляют триаду Горнера (см. Бернара-Горнера синдром). Косоглазие (см.), наступающее вследствие паралича глазодвигательных мышц, может быть результатом отравлений, поражений головного мозга и его оболочек. Размер зрачков, их реакция на свет, аккомодацию и конвергенцию имеют важное значение для диагностики ряда нервных и глазных болезней. Специфическое диагностическое значение имеют нистагм (см.), миоз (см.), своеобразные нарушения реакции зрачков на свет при сохранении реакции на аккомодацию и конвергенцию (см. Аргайлла Робертсона синдром).

Нос (см.) при осмотре лица может привлечь внимание большими размерами или измененной формой, напр, при риносклероме, сифилисе (так наз. седловидный нос), в результате перенесенных травм. Постоянное покраснение носа с вишневым оттенком и телеангиэктазиями иногда наблюдается при хрон, алкоголизме, заболеваниях печени, легких.

При осмотре рта (см. Рот, ротовая полость) обращают внимание на изменение его формы, симметричность углов, степень смыкания губ, их окраску и т. д. Осмотр слизистой оболочки рта позволяет выявить пигментацию, молочницу, афты, кровоизлияния, эрозии и другие патол, элементы. Изменения десен могут наблюдаться при ряде заболеваний (цинга, пиорея, острый лейкоз, интоксикации).

Осмотр зубов (см.) может выявить изменения их формы, положения, количества и, наконец, характерные заболевания. Последнее важно учитывать при определении функц, состояния жел.-киш. тракта и выяснении природы нек-рых соматических заболеваний. Больные зубы могут являться воротами инфекции. Срок прорезания зубов у детей, их созревание зависят от состояния желез внутренней секреции. Это учитывается при диагностике заболеваний эндокринной системы. Определенные изменения формы и состояния зубов характерны для врожденного сифилиса .

Осмотр языка (см.) имеет особое диагностическое значение. При акромегалии и микседеме он увеличен; при монголоидном идиотизме и врожденной микседеме не помещается в полости рта. При нек-рых поражениях нервной системы, тяжелых интоксикациях наблюдается расстройство движений языка. При ряде заболеваний вид языка имеет отличительные особенности: чистый, красный и влажный – при язвенной болезни; малиновый – при скарлатине; сухой, покрытый трещинами и темным коричневым налетом – при тяжелых интоксикациях, инфекциях; гунтеровский (гладкий, «полированный») язык – при B12-фолиево-дефицитных анемиях; «лакированный язык» (со сглаженными сосочками) – при раке желудка, спру, пеллагре; лейкоплакии (локальные утолщения эпителия языка) – при стоматитах, нек-рых авитаминозах, у курильщиков. Известны и другие изменения языка при разных заболеваниях.

Осмотр шеи (см. Шея) производят при изменениях положения головы, допускающих полноту осмотра. Обращают внимание на пульсацию сонных артерий (ее изменения бывают при недостаточности аортального клапана, сосудистых аневризмах); пульсацию яремных вен (положительный венный пульс характерен для недостаточности трехстворчатого клапана). При осмотре можно обнаружить увеличение щитовидной железы. Выраженная отечность шеи (воротник Стокса) вследствие затруднения оттока лимфы и крови наблюдается при опухолях средостения. При нек-рых заболеваниях (лимфолейкоз, лимфосаркоматоз, лимфогранулематоз, туляремия) можно выявить увеличение шейных лимф, узлов.

Осмотр кожи (см. Кожа) производится на лице, шее, туловище и конечностях. Обращают внимание на ее окраску, пористость, влажность, разного рода высыпания и рубцы.

Бледность кожных покровов с различными оттенками наблюдается при разных видах малокровия: желтушный оттенок – при гемолизе, зеленоватый при хлорозе, землистый – при онкол, заболеваниях, коричневатый – при малярии и т. д. Бледность кожи и видимых слизистых оболочек наблюдается также при коллапсе, перитоните, нек-рых интоксикациях, отечном синдроме. Красной кожа становится в местах ожогов. Диффузное покраснение отмечается у больных эритремией. Пятнистая гиперемия кожи часто бывает у больных вследствие вазомоторной дизрегуляции. Центральный и периферический цианоз (см.) отмечается при сердечной, дыхательной недостаточности и других нарушениях газообмена. Гиперпигментация открытых участков кожи выявляется при гипокортицизме, желтушная окраска – при желтухах, употреблении продуктов и лекарств, содержащих красящие вещества. Темная окраска может быть при нарушении обмена железа (гемосидероз), после длительного воздействия препаратами серебра, свинца, мышьяка.

Повышенная влажность кожи за счет повышенного потоотделения (см. Гипергидроз) наблюдается при инфекциях, интоксикациях, тиреотоксикозе, нейроэндокринных расстройствах (климакс, Гипоталамический синдром), неврозах, лихорадочных состояниях. Сухость кожи возникает при дерматитах, склеродермии, а также вследствие большой потери жидкости организмом (поносы, рвота, диабет, кахексия и т. д.) и при нефритических отеках. Морщинистость кожи вследствие потери эластичности наблюдается при длительных изнуряющих заболеваниях, алиментарной дистрофии.

Высыпания на коже – розеолы, эритема, крапивница, герпетическая сыпь, пурпура – имеют особое значение для распознавания инфекционных, аллергических и кожно-венерических заболеваний.

Оценка состояния подкожной клетчатки производится, помимо общего осмотра, и ощупыванием. Общий осмотр позволяет выявить ожирение или значительное похудание, а также отеки. Тип ожирения или кахексии нередко характерен для определенных заболеваний. Отеки разного происхождения различаются локализацией и сопутствующими изменениями окраски кожных покровов, видимых сосудов, характера дыхания и другими признаками, видимыми при осмотре. Больной с почечными отеками бледен, может лежать в постели обычно. Отеки сердечного происхождения локализуются в области стоп, голеней, копчика и сочетаются у большинства больных с цианозом и одышкой; положение больного в постели вынужденное – полусидячее и сидячее.

Осмотр лимфатических узлов. Лимф, узлы во время осмотра выявляются только при резком их увеличении или при значительном похудании обследуемого. Их первичное исследование производят с помощью пальпации (см.).

Осмотр мышечной системы позволяет оценить ее как в целом, так и по группам мышц. Выявляется степень ее развития, гипертрофия или атрофия отдельных мышц или мышечных групп. При наличии асимметрии в развитии мышц конечностей измеряют окружность измененной и здоровой конечности и сопоставляют полученные данные. Атрофия мышц может быть связана с поражением непосредственно самой мышцы, с расстройствами ее иннервации, с гипофункцией вследствие разных причин.

При осмотре конечностей могут быть обнаружены изменения кожных покровов, их отечность, варикозное расширение вен, наличие язв, рубцов, контрактур, тремор. Пигментация наблюдается после трофических нарушений кожи, длительно существующих отеков; синюшность, бледность – при расстройствах местного кровообращения. Осмотр конечностей позволяет составить представление о состоянии костно-суставной системы. Оценивая костную систему, обращают внимание на различного рода дефекты, искривления и другие деформации. Эти изменения иногда лучше выявляются при пальпации. Осматривая суставы, фиксируют внимание на их форме, объеме движений, отмечают припухлость, покраснение, изменения околосуставных тканей. Характер выявленных изменений иногда сразу правильно ориентирует в отношении диагноза болезни.

Осмотр туловища. Грудную клетку лучше осматривать в вертикальном положении обследуемого, а живот и в горизонтальном. При осмотре грудной клетки (см.) и живота (см.) выявляются важные диагностические признаки заболеваний. При осмотре спины могут быть обнаружены различного рода искривления, деформации и ограничение подвижности позвоночника (см.).

При осмотре наружных половых органов могут быть выявлены недоразвитие вторичных половых признаков, аномалии развития и другие патол, изменения.

После тщательного общего осмотра врач может приступить к специальному, или местному, осмотру и другим видам исследования.

См. также Обследование больного.

Библиография: Василенко В. X. и др. Пропедевтика внутренних болезней, М., 1974; Губергриц А. Я. Непосредственное исследование больного, М., 1972; Симонович В. Ф. Клиническая диагностика и семиология, т. 1, Л., 1929; Хегглин Р. Дифференциальная диагностика внутренних болезней, пер. с нем., М., 1965; Ше лаг у-р о в А. А. Пропедевтика внутренних болезней, М., 1975.

С. М. Каменкер.

Источник