Развитие придатков кожи ребенка

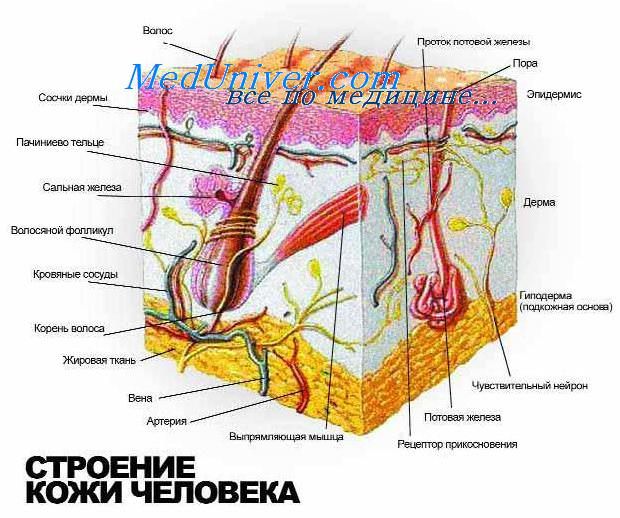

Кожа. Эмбриогенез кожи. Развитие кожи.Нижеследующий раздел представляет обобщенные краткие сведения по нормальному строению кожи и этапам ее развития в эмбриогенезе. Некоторые анатомические структуры, важные с точки зрения неопластических преобразований, будут описаны также в соответствующих главах, посвященных основным типам опухолей кожи (например, опухолям придатков, лимфопролиферативным новообразованиям). Строение меланоцитов является важным диагностическим критерием для меланоцитарных опухолей, но эти клетки встречаются также в немеланоцитарных опухолях кожи. Описание меланоцитов будет представлено как в данной главе, так и дополнительно в статье «Опухоли меланогенной системы». В норме кожа образована двумя различными по происхождению слоями. Наружный слой — производное эктодермы — это многослойный плоский ороговевающий эпителий, который не содержит сосудов и получает питание посредством обмена тканевой жидкости, а тканевая жидкость поступает из второго слоя — производного мезенхимы, располагающегося глубже и содержащего сосуды. Толщина эпидермиса различна и широко варьирует в зависимости от локализации на теле человека, наиболее толстый слой эпидермиса расположен на подошвах и ладонях, а самый тонкий — на веках и крайней плоти. Кожа располагается на подкожной жировой клетчатке, которую называют гиподермой, но она не является собственно частью кожи. Пучки волокон коллагена распространяются из дермы в гиподерму, обеспечивая механическую прочность кожи, в то время как подкожная жировая ткань создает ее относительную подвижность. Данные раннего (эмбрионального) развития важны в изучении кожных опухолей, так как некоторые из них (например, опухоли придатков кожи) имеют тенденцию повторять эмбриональные структуры. Нормальная кожа взрослого человека состоит из эпидермального слоя, сформированного четырьмя типами клеток: кератиноцитами (90%), меланоцитами (4-5%), клетками Лангерганса (4-5%) и клетками Меркеля (

Постепенно в течение эмбриогенеза дерма становится менее клеточной за счет увеличения коллагеновых и эластических волокон. К 12-й неделе беременности кровеносные сосуды начинают пролиферировать, но правильно сформированные сплетения не выявляются до конечных стадий эмбриогенеза. Нервы в дерме обнаруживаются уже в 5 недель беременности, со временем они про лиферируют, формируют запутанную сеть тонких волокон, которые заканчиваются как специализированные сенсорные рецепторы (рецепторы контакта Мейсснера в поверхностном слое дермы и пачиниевы рецепторы давления в глубоком слое дермы и подкожном слое). Между 60-м и 70-м днями эмбрионального периода эпидермальный слой становится стратифицированным плоскоклеточным эпителием, в котором появляются отдельные слои эпидермиса (базальные клетки, шиповатый, зернистый и роговой слои). К концу второго триместра беременности синтезируются белки кератина с более высокой молекулярной массой, то есть клетки содержат «большее количество зрелого цитокератина». В этот период дермо-эпидермальная граница, которая была плоской, становится волнообразной, формируя возвышения эпидермиса. Эти возвышения являются результатом инвагинации тысяч дермальных сосочков, содержащих петли капиллярной сети. К 24 неделям беременности кератинизация завершается и перидерма полностью бывает сформирована. Клетки Мерке-ля, обычно связываемые с эпителием волосяных фолликулов взрослых, и потовые железы не определяются в этот период (60—70 дней). Приблизительно в период от 70-го до 80-го дня беременности начинается развитие волосяного фолликула с появления мезенхимальных уплотнений, которые формируются непосредственно под отдельными скоплениями вытянутых крупных базальных клеток. Далее эти базальные клетки погружаются в основное вещество дермы, в зону мезенхимальных уплотнений. Эпителиальные элементы вначале формируют солидные структуры, которые в конечном счете становятся вытянутыми цилиндрическими и являются основой для не сформированных волосяных фолликулов. Мезенхимальные уплотнения, по-видимому, направляют это погружение и после завершения становятся сосочками, которые окружены герминативным базальным эпителием волосяных луковиц. Со временем фолликулярный эпителий дифференцируется во множество специализированных слоев, некоторые из нихявляются основой для эпителиальных опухолей придатков кожи. Апокринные железы происходят из поверхностных участков волосяных фолликулов. В процессе формирования клеток, выстилающих эти секреторные структуры, развивается как бы «обезглавленная» форма секреции, что является типичным для апокринной дифференцировки. Эккринные железы образуются в то же самое время в результате пролиферации базалоидных эпидермальных клеток, которые располагаются на верхушках возвышений и формируют тонкие колонки образующих гликоген клеток в основном веществе дермы. После достижения глубокого слоя на границе дермы и подкожных структур эти колонки становятся извитыми. Образование секрета сначала обнаруживается ультраструктурно как отграниченная мембраной вакуоль в отдельной эпителиальной клетке. Разрушением клетки вокруг этой вакуоли впоследствии и заканчивается формирование определенного секрета. Некоторые эккринные опухоли придатков кожи могут быть идентифицированы ультраструктурно на основании обнаружения этой эмбриональной формы образования секрета в неопластических клетках. Принимая во внимание, что все перечисленные компоненты кожи имеют уникальное или характерное отражение во многих кожных опухолях, что будет особо подчеркнуто в специальных разделах, посвященных конкретным новообразованиям, далее мы даем более полное описание основных структурных элементов кожи. – Также рекомендуем “Эпидермис кожи. Строение эпидермиса.” Оглавление темы “Основы дерматологии.”: |

Источник

Кожа – наружный покров тела человека, служащий барьером между внутренней средой организма и внешней средой и участвующий в процессах обмена веществ, терморегуляции и др.

Кожа

Общая площадь поверхности кожи у новорожденных составляетпримерно 0,25 м2, к году она увеличивается до 0,43 м2.

Толщина различных слоёв кожи у детей до 3 лет в 1,5-3 раза меньше, чем у взрослых, и лишь к 7 годам она достигает показателей взрослого человека. Толщина эпидермиса у новорожденных колеблется от 0,15 до 0,25 мм, а у взрослого 0,25 -0,36 мм.

• Клетки эпидермиса у детей относительно далеко отстоят друг от друга, структура его рыхлая. Роговой слой у новорождённых тонок и состоит из 2-3 слоёв легко слущивающихся клеток. Зернистый слой развит слабо, что определяет значительную прозрачность кожи новорождённых и её розовый цвет. Базальный слой развит хорошо, однако в связи с недостаточной продукцией меланокортина в первые месяцы (иногда – годы) жизни функция меланоцитов снижена, и они вырабатывают относительно мало меланина, что определяет более светлый цвет кожи.

• Собственно кожа у новорождённых и детей раннего возраста имеет ряд особенностей. С 4-месячного возраста в коже ребёнка появляются первые элементы эластических волокон. Только к 6 годам гистологическое строение дермы приближается к таковому у взрослых, хотя коллагеновые волокна остаются еще тонкими, а эластические развиты относительно слабо.

Отличительная особенность кожи детей, особенно новорождённых, – слабая связь эпидермиса с дермой, что в первую очередь вызвано недостаточностью количества и слабым развитием якорных волокон. При различных заболеваниях эпидермис легко отслаивается от дермы, что приводит к образованию пузырей.

Поверхность кожи новорождённого покрыта секретом, близким к нейтральному, что определяет его слабую бактерицидную активность, но уже к концу первого месяца жизни рН значительно снижается. Нервные окончания кожи к моменту рождения развиты недостаточно, но функционально состоятельны и обусловливают болевую, тактильную и температурную чувствительность.

Кожа новорождённых и детей первого года жизни имеет хорошо развитую сеть капилляров. После года сеть широких капилляров постепенно уменьшается, а количество длинных узких — увеличивается. Развитие капиллярных структур заканчивается к 14-16 годам

Кожа детей грудного возраста содержит до 80% воды. С возрастом ее количество уменьшается, в основном за счет внеклеточной жидкости. У взрослых кожа содержит только 62% воды.

Кожа ребёнка первого года жизни в силу особенностей морфологической структуры, биохимического состава, богатой васкуляризации отличается нежностью, бархатистостью, эластичностью. В целом она тонкая, гладкая, поверхность её суше, чем у взрослых, отмечается склонность к шелушению. Вся поверхность кожи и волос покрыта водно-липидным слоем, или мантией, состоящей из водной и жировой субстанций. Мантия предохраняет кожу от влияния факторов окружающей среды, замедляет и предупреждает всасывание и воздействие химических веществ, служит носителем провитамина D, обладает антибактериальным действием, увеличивает прочность эпителия.

ОСОБЕННОСТИ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИЙ КОЖИ

• У детей, особенно раннего возраста, защитная функция кожи низкая в связи с тем, что эпидермис имеет тонкий роговой слой, кератинизация выражена слабо, связь эпидермиса с дермой недостаточно прочна, в дерме слабо развита соединительная ткань, из-за недостаточного развития желёз поверхность кожи более сухая и её реакция близка к нейтральной, местный иммунитет недостаточно зрел. Состояние водно-липидной мантии отличается от её состояния у взрослых.

• Пигментообразующая функция кожи снижена, несмотря на большое количество меланоцитов, из-за их слабой стимуляции.

• Резорбционная функция кожи у детей повышена благодаря тонкости рогового слоя и, возможно, из-за недостаточного развития блестящего слоя, а также обильной васкуляризации. Поэтому при местном лечении токсические или гормональные мази могут оказывать выраженное системное действие.

• Выделительная функция кожи, связанная с потоотделением, несовершенна.

• Терморегулирующая функция кожи у детей снижена. В течение первых месяцев жизни теплоотдача доминирует над теплопродукцией в связи с относительно большой поверхностью тела, богатой васкуляризацией, значительным непосредственным испарением, несовершенством центра температурной регуляции. Вследствие этого легко происходит перегревание или переохлаждение ребёнка, что приводит к необходимости создания для него оптимального температурного режима.

• Дыхательная функция кожи у детей выражена в восемь раз сильнее, чем у взрослых, благодаря тонкому слою эпидермиса и богатой кровеносной капиллярной сети. Загрязнение кожи и смазывание обширных её участков различными мазями и кремами нарушает процесс кожного дыхания, что отрицательно сказывается на самочувствии ребёнка.

• Синтетическая функция кожи в детском возрасте осуществляется полноценно уже с возраста 3-4 нед. Под влиянием естественного или искусственного УФО в коже синтезируется витамин D3, недостаток которого приводит к развитию рахита.

• Кожа как орган чувств хорошо функционирует уже с рождения. С раздражением кожных покровов связано выявление почти всех рефлексов новорождённого. В связи с недостаточной дифференцировкой органов зрения и слуха в первый месяц жизни ребёнок узнаёт мать с помощью тактильного восприятия. В то же время чрезмерное раздражение кожи (например, мокрыми и грязными пелёнками) может вызвать беспокойство новорождённого, нарушения его сна и аппетита.

В целом кожа детей, особенно в течение первого года жизни, очень чувствительна к инфекции, химическим и физическим раздражителям, влиянию атмосферных факторов, перегреванию и переохлаждению, слабее защищена от проникновения в неё химических субстанций, легко мацерируется. Анатомо-физиологические особенности кожи диктуют необходимость тщательного соблюдения гигиены, щадящего температурного режима, запрета применения раздражающих и токсических веществ и др.

Сальные железы

Сальные железы начинают функционировать внутриутробно. Их секрет образует творожистую смазку, покрывающую всю кожу плода. Она защищает кожу от воздействия амниотической жидкости и облегчает прохождение плода через родовые пути. Сальные железы продолжают активно функционировать и на первом году жизни ребёнка, а затем их секреция снижается и вновь усиливается в пубертатном периоде. У подростков сальные железы часто закупориваются роговыми пробками, что способствует развитию угрей.

Потовые железы

• Формирование эккринных потовых желёз к рождению не заканчивается. Их выводные протоки недостаточно развиты и закрыты эпителиальными клетками. В течение первых 3-4 мес железы функционируют недостаточно. Потоотделение начинается с возраста 3- 4 нед. У детей раннего возраста оно появляется при более высокой температуре, чем у детей старшего возраста. По мере созревания потовых желёз, вегетативной нервной системы и терморегуляционного центра в головном мозге процесс потоотделения совершенствуется, его порог снижается. Структура желёз достигает полного развития к 5-7 годам жизни, а адекватное потоотделение возникает в 7-8 лет.

• Апокринные потовые железы начинают функционировать только с наступлением периода половой зрелости.

Волосы

Первичные волосы перед рождением или вскоре после рождения заменяются пушковыми за исключением области бровей, ресниц и кожи головы. Волосы у доношенных новорождённых не имеют сердцевины, а волосяной фолликул развит недостаточно, что обусловливает лёгкое выпадение стержня волоса и не позволяет формироваться фурункулам с гнойным стержнем. Кожа, особенно на плечах и спине, покрыта пушковыми волосами (lanugo), что более заметно у недоношенных детей. Брови и ресницы слабо развиты, в дальнейшем их рост усиливается. В период полового созревания волосы достигают своего окончательного развития.

Ногти

Ногти у доношенных новорождённых хорошо развиты и достигают кончиков пальцев. В первые дни жизни наблюдают временную задержку роста ногтей, в связи с чем на ногтевой пластинке образуется так называемая «физиологическая черта». На 3-м месяце жизни она достигает свободного края ногтя.

Дата добавления: 2016-12-05; просмотров: 2019 | Нарушение авторских прав | Изречения для студентов

Читайте также:

Рекомендуемый контект:

Поиск на сайте:

© 2015-2020 lektsii.org – Контакты – Последнее добавление

Источник

Особенности строения кожи и придатков кожи у ребенка первых лет жизни.

Эпидермис у новорожденных и детей 1-го года жизни имеет многослойную структуру, но значительно тоньше. Роговой слой эпидермиса содержит много влаги, тонкий, рыхлый, состоит из 2–3 рядов ороговевших, слабо связанных между собой клеток, роговые пластинки легко отторгаются.

Дерма у новорожденных и детей грудного возраста тоньше, чем в старшем возрасте, и отличается по структуре. Дерма состоит из двух слоев: верхнего – сосочкового и нижнего – сетчатого. Только к 6 годам гистологическое строение дермы приближается к таковому у взрослых.

Базальная мембрана в детском возрасте, особенно у новорожденных, очень нежная и рыхлая, практически не содержит соединительной и эластической ткани.

Потовые эккринные железы сформированы уже к моменту рождения. Однако в течение первых 3–4 месяцев они слабо проявляют свою функциональную активность, имеют недоразвитые выводящие протоки. Полное развитие апокринных потовых желез происходит в первый год жизни. Начинают функционировать к 8-10 годам, но активно – в период полового созревания.

Сальные железы у новорожденных гистологически не отличаются от желез у взрослых. После 1-го года жизни функция сальных желез значительно снижается и усиливается лишь в период полового созревания.

Волосы на голове новорожденного не имеют сердцевины. Возрастной особенностью является замедленный рост волос в первые 2 года жизни и быстрая их смена. На первом году жизни волосы сменяются несколько раз. С возрастом толщина волос на голове↑. В области лобка, в подмышеч впадинах волосы появляются в период полового созрев; к этому же времени начинается их рост на лице у мальчиков.

Функциональные особенности кожи новорожденного и ребенка первых лет жизни.

Защитная функция кожи от неблагоприятных внешних воздействий имеет ряд особенностей. рН кожи новорожденного составляет 6,7 – близко к нейтральной среде.

Тонкий роговой слой и хорошо развитая сосуд сеть обусловливает повышен резорбционную ф-цию кожи.

Низкий уровень образования пигмента меланина в меланоцитах базального слоя эпидермиса делает кожу грудных детей чувствительной к повреждающему действию солнечных лучей.

Терморегулирующая ф-ция кожи у новорожденных и детей первых мес жизни несовершенна. Они предрасположены к переохлаждению и перегреванию. Это связано с большей поверхностью тела, тонкостью и нежностью кожных покровов, хорошо развитой сосуд сетью в сочетании с несовершенством регуляции кровотока в коже, слабым функционированием потовых желез, незрелостью центров терморегул.

Кожа является органом гувств. Нервный аппарат кожи новорожденных и детей грудного возраста в основном соответствует тому, что наблюдается у взрослых, хотя к моменту рождения многие рецепторные окончания еще не полностью развиты.

Дыхательная ф-ция кожи у детей выражена больше, чем у взрослых. Газообмен ч/з кожу составляет 1% всего газообмена организма. Дыхат ф-ция обеспечивается тонкостью рогового слоя эпидермиса, своеобразным строением сосуд стенки, что позволяет газам легко диффундировать ч/з стенку сосуда.

Кожа является местом образования ферментов, биологически активных веществ, витамина D.

При несоблюдении правил ухода за кожей могут возникать потница и пеленочный дерматит.

Потница – это множество прозрачных, величиной с просяное зерно узелков без гиперемированного венчика по периферии и зуда. Возникает как реакция на повышенное потоотделение.

Пеленочный дерматит – периодически возникающее патологическое состояние, провоцируемое воздействием на кожу физических, химических, ферментативных и микробных факторов внутри пеленок или подгузника. Причиной развития пеленочного дерматита является нарушение защитной функции рогового слоя эпидермиса. Степень выраженности клинических признаков пеленочного дерматита различна: от покраснения и шелушения кожи в области гениталий, ягодиц, нижних отделов живота и поясницы до возникновения инфильтратов, глубоких эрозий, изъязвлений.

ПОДКОЖНАЯ ЖИРОВАЯ КЛЕТЧАТКА

Морфофункциональные особенности подкожной жировой клетчатки у детей

У новорожденного общее количество жировой ткани составляет до 14-16% от массы тела:

В постнатальном периоде происходит интенсивное накопление жира внутри клеток белой жировой ткани. Уже к 5 месяцам отмечают ↑его содержания в организме почти в 3 раза.

У новорожденных хорошо развита бурая жировая ткань. Основной функцией бурой жировой ткани является – несократительный термогенез, т. е. теплопродукция, не связанная с мышечным сокращением.

Особенностью подкожной клетчатки у новорожденных и грудных детей является сохранение в ней участков ткани эмбрионального хар-ра, обладающей как жиронакапливающей, так и кровообразующей функцией. Подкожную жировую клетчатку детей раннего возраста считают ретикулогистиоцитарньш органом, напоминающим по гистогенезу и ф-циям костный мозг.

Максимального содержания подкожного жира ребенок достигает примерно в 9-месячном возрасте. В течение 1–3-го года жизни ↑жировой ткани происходит как за счет ↑кол-ва жировых клеток (липоцитов), так и за счет ↑их размеров. После 6-летнего возраста более интенсивно происходит ↑размеров жировых клеток.

У детей раннего возраста в грудной, брюшной полостях, в забрюшинном пространстве скопления жировой клетчатки почти отсутствуют. Они появляются к 5-7 годам и в период полового созревания.

В период полового созревания вновь происходит существенное накопление жировой ткани как за счет ↑размеров жировых клеток, так и за счет их числа. У девочек более 70% жировой ткани приходится на подкожный жир, у мальчиков подкожный жировой слой составляет около 50% общей жировой ткани.

Ф-ции жировой ткани – энергетигеская, пластигеская механигеская защита и стабилизация внутренних органов, сосудов и нервных стволов, участвует в гомеостазировании температуры тела.

ВПС

С обогащением малого круга. Без цианоза -Открытый артериальный проток, ДМПП, ДМЖП С цианозом Комплекс Эйзенмен гера, транспозиция магистральных сосудов.

С обеднением малого круга. Без цианоза Изолированный стеноз легочной артерии С цианозом Болезнь Фалло.

С обеднением большого круга. Без цианоза Изолированный аортальный стеноз, коарктация аорты.

ВПС с обеднением малого круга кровообращения. характ наличием препятствия на пути оттока крови из пж. значение имеют степень стенозирования пути оттока и величина шунта между прав и лев отд сердца. Обеднение малого круга → прогрессир кислородной недост, которая может усугубляться смешением венозной крови с артериальной при шунтировании.

Изолированный стеноз легочной артерии (ИСЛА). -стеноз клапана легочной артерии, инфундибулярный стеноз, надклапанный стеноз легочной артерии и др. У 10% сочетается с ДМПП или открытым овальным отверстием (триада Фалло).

Гемодин наруш – вследствие существов препятствия для свободного оттока крови из пж и формирования высокого градиента давления между ним и легочной артерией. При выраж стенозе→гипертрофия и дилатация правого желудочка, →дилатация ппредс. При наличии ДМПП или открытого овального отверст→ сброс крови (справа налево) →цианоз. Оттенок цианоза (от малинового до темносинего) обусловлен величиной шунта.

Клиника-одышка, при значительной физ нагрузке. Границы сердца расш в поперечном направлении. При клапстенозе грубый сист шум, сист дрожание во 2межр слева от грудины в сочетании с ослабленным II тоном. При инфундибулярном или комбинир стенозе-в 3,4 межреберьях слева. I тон на верхушке усилен. При тяжелых степенях стеноза-сердечная недостаточность по правожелудочковому типу, которая прогрессирует, сопровожд аритмией.

На рентг- увеличение правых отделов сердца, обеднение легочного рисунка, выбухание легочной артерии (постстенотическое расширение). При эхокг-расш правых отделов сердца и легочной артерии, нарушение функстворок пульмонального клапана, уровень стеноза и величину градиента давления в обл стенозированного участка. ЭКГ – признаки перегрузки правых отделов сердца, нарушения ритма и проводимости. Уточняющим методом исследования является катетеризация полостей сердца с контрастированием.

Основные причины смерти – серд недост и бак.эндокардит. Показ к операции является увеличение градиента давления между правым желудочком и легочной артерией до 40-50 мм.рт.ст.

Тетрада Фалло (ТФ). 4 признака: стеноз выводного отдела пж на различных уровнях, высокий ДМЖП, декстропозиция аорты, гипертрофия пж. При сочетании перечисленных признаков с ДМПП, говорят о пентаде Фалло. ТФ составляет 50-75% всех “синих” ВПС.

Гемод нарушпри значительном стенозе и больших разм дефекта заключ в шунтировании крови справа налево. В желудочках сердца устанавливается равное давление. Декомпенсация пж, не наступает. Лж гипоплазируется. При умеренном стенозе характерен лево-правый шунт (“бледная” – ацианотичная форма ТФ). Обеднение малого круга приводит к морфологическим изменениям легочных сосудов и тромбообразованию в них.

Клиника ТФ-цианоз, с 1 г жизни, гипоксемические (одышечно-цианотические) приступы. связано со спазмом инфундибулярного отдела правого желудочка. Приступ начинается внезапно→ беспокойство, усиливаются одышка и цианоз; апноэ, гипоксическая кома, судороги. Дети с ТФ отстают в физразвитии, →деформация пальцев рук и ног в виде “барабанных палочек”. Границы сердца практически не изменены. Вдоль левого края грудины → грубый сист шум (стеноза). I тон над верхушкой усилен, II тон над легочной артерией ослаблен. СистАД ↓ при малом пульсовом давлении. Типичное положение – присаживается на корточки. При рентг-обеднение сосудистого рисунка легких. Сердце-форму “сапожка”. При эхокг-все признаки ТФ, На ЭКГ – признаки гипертрофии правых отделов. Показано катетериз полостей сердца с контраст. В крови –абс/отн анемия, ретикулоцитоз, повыш гематокрита.

Хирургическое лечение (паллиативное, либо радикальное) всем. При гипоксемических кризах используются седативные средства, анаприлин (1 мг/кг в сутки), кордиамин (0,3-1мл), промедол (1 мг/кг).

Сит зад

Билет 10

Источник