У всех млекопитающих кожа сухая

Основные признаки

1. Имеются молочные железы, выкармливают детенышей молоком.

2. Живорождение, внутриутробное развитие, наличие матки и плаценты (кроме первозверей).

3. Шерсть, потовые железы, подкожная жировая клетчатка – обеспечивают теплокровность.

4. Дифференцированные зубы (разные – резцы, клыки и коренные) позволяют измельчать пищу в ротовой полости.

5. Диафрагма (мышца, граница между грудной и брюшной полостью) – участвует в дыхании.

Дополнительные признаки

6. Альвеолярные легкие – обеспечивают максимальную площадь газообмена.

7. Семь позвонков в шейном отделе позвоночника.

8. Безъядерные эритроциты.

9. Ушная раковина, наружный слуховой проход и три слуховые косточки в среднем ухе.

Признаки, которые есть не только у млекопитающих, но и у птиц

10. Теплокровность (температура тела постоянная, позволяет сохранять активность независимо от температуры окружающей среды).

11. Четырехкамерное сердце, полное разделение артериальной и венозной крови – обеспечивает теплокровность.

12. Хорошее развитие головного мозга, мышление, сложное поведение – позволяет приспосабливаться к меняющимся условиям среды.

Тесты

702-01. Число позвонков какого отдела позвоночника служит доказательством принадлежности человека к классу Млекопитающие?

А) шейного

Б) грудного

В) поясничного

Г) крестцового

702-02. Какой признак позволяет отнести человека к классу Млекопитающие?

А) легочное дыхание

Б) два круга кровообращения

В) головной мозг, состоящий из пяти отделов

Г) разделение зубов на резцы, клыки и коренные

702-03. Человека относят к классу Млекопитающие, так как он

А) имеет молочные железы

Б) обладает членораздельной речью

В) имеет клеточное строение

Г) питается готовыми органическими веществами

702-04. Человек относится к классу млекопитающих, так как он

А) вынашивает плод в матке

Б) обладает членораздельной речью

В) имеет клеточное строение

Г) питается готовыми органическими веществами

702-05. У каких животных в процессе эволюции появились дифференцированные зубы?

А) птицы

Б) пресмыкающиеся

В) земноводные

Г) млекопитающие

702-06. Большинство млекопитающих от остальных позвоночных животных отличаются

А) постоянной температурой тела

Б) формированием плаценты

В) освоением всех сред жизни

Г) заботой о потомстве

702-07. Какой признак указывает на усложнение организации млекопитающих по сравнению с пресмыкающимися?

А) постоянная температура тела

Б) внутренний скелет

В) деление тела на отделы

Г) замкнутая кровеносная система

702-08. У представителей какого класса зубы выполняют разные функции?

А) Костные рыбы

Б) Земноводные

В) Птицы

Г) Млекопитающие

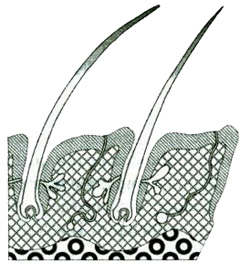

702-09. К какому классу относят позвоночных животных, схема строения кожных покровов которых изображена на рисунке?

А) Земноводные

Б) Пресмыкающиеся

В) Млекопитающие

Г) Птицы

702-10. Какой признак позвоночных характерен только для представителей класса Звери (млекопитающие)?

А) кожа, которая поглощает кислород

Б) скелет, который состоит из отделов

В) железы, которые вырабатывают молоко

Г) глаза, которые различают цвета

702-11. Млекопитающих можно отличить от других позвоночных по наличию

А) волосяного покрова и ушных раковин

Б) голой кожи, покрытой слизью

В) рогового панциря или щитков

Г) сухой кожи с роговыми чешуями

702-12. Какой признак характерен только для млекопитающих?

А) развито живорождение

Б) проявляют заботу о потомстве

В) происходит внутреннее оплодотворение

Г) детёнышей выкармливают молоком

702-13. На рисунке изображена зубная система животного. Представители какого класса обладают таким набором зубов?

А) Брюхоногие

Б) Земноводные

В) Млекопитающие

Г) Пресмыкающиеся

702-14. Верны ли суждения о признаках млекопитающих?

1. Кожа млекопитающих сухая, имеет сложное строение, у большинства развита только копчиковая железа.

2. У всех млекопитающих хорошо развита плацента.

А) верно только 1

Б) верно только 2

В) верны оба суждения

Г) оба суждения неверны

Еще можно почитать

Дмитрий Поздняков БИОЛОГИЯ оглавление

ЗЗУБРОМИНИМУМ: готовимся к ЕГЭ быстро

«БИОРОБОТ» – это онлайн-тестирование

Источник

Êîæà ìëåêîïèòàþùèõ èìååò áîëüøóþ òîëùèíó è îáëàäàåò áîëüøå ýëàñòè÷íîñòüþ, ÷åì ó äðóãèõ æèâîòíûõ. Êëåòêè ýïèäåðìèñà (íàðóæíîãî ñëîÿ) ïîñòåïåííî ñíàøèâàþòñÿ è îòìèðàþò, ïîñëå ÷åãî çàìåùàþòñÿ íîâûìè. Äåðìà, âíóòðåííèé ñëîé êîæè, õîðîøî ðàçâèò; â íèæíåé ÷àñòè äåðìû îòêëàäûâàåòñÿ æèð. Èç ýïèäåðìèñà ðàñòóò íèòåâèäíûå ðîãîâûå îáðàçîâàíèÿ — âîëîñû. Âîëîñÿíîé ïîêðîâ ó ìëåêîïèòàþùèõ, êàê îïåðåíèå ó ïòèö – ýòî ñîâåðøåííûé ñïîñîá òåðìîðåãóëÿöèè.

Îñíîâó âîëîñÿíîãî ïîêðîâà ñîñòàâëÿþò ìÿãêèå, òîíêèå âîëîñû, êîòîðûå ñîñòàâëÿþò ïîäøåðñòîê. Ìåæäó íèìè ðàñòóò áîëåå äëèííûå, ðåäêèå è æåñòêèå îñòåâûå âîëîñû, êîòîðûå çàùèùàþò ïóõîâûå âîëîñû è êîæó ìëåêîïèòàþùèõ îò ìåõàíè÷åñêèõ ïîâðåæäåíèé. Òàêæå ìíîãèå ìëåêîïèòàþùèå íà ãîëîâå, øåå, ãðóäè è ïåðåäíèõ êîíå÷íîñòÿõ èìåþò õîðîøî ðàçâèòûå äëèííûå è æåñòêèå ÷óâñòâèòåëüíûå âîëîñû — âèáðèññû. Âîëîñÿíîé ïîêðîâ ó âñåõ ìëåêîïèòàþùèõ ïåðèîäè÷åñêè ëèíÿåò è ñìåíÿåòñÿ ñ ðàçíîé ïåðèîäè÷íîñòü è äëèòåëüíîñòüþ ëèíüêè.

Ïðîèçâîäíûìè îáðàçîâàíèÿìè ýïèäåðìèñà ó çâåðåé ÿâëÿþòñÿ êîãòè, íîãòè, êîïûòà, ÷åøóÿ è ïîëûå ðîãà (íàïðèìåð, ó áàðàíîâ, áûêîâ, àíòèëîï, êîçëîâ). Êîñòíûå ðîãà ó ëîñåé è îëåíåé ðàçâèâàþòñÿ èç äåðìû – âíóòðåííåãî ñëîÿ êîæè.

Êîæíûå ïîêðîâû ìëåêîïèòàþùèõ èìåþò áîëüøîå êîëè÷åñòâî æåëåç: ïîòîâûõ, ñàëüíûõ, ïàõó÷èõ è ìëå÷íûõ. Èñïàðåíèÿ ïîòîâûõ âûäåëåíèé ìëåêîïèòàþùåãî îáåñïå÷èâàåò ìåõàíèçì òåðìîðåãóëÿöèè, ñïîñîáñòâóÿ îõëàæäåíèþ îðãàíèçìà. Ñàëüíûå âûäåëåíèÿ ïðåäîõðàíÿþò âîëîñÿíîé ïîêðîâ îò íàìîêàíèÿ, à êîæó, íàîáîðîò, îò ïåðåñûõàíèÿ. Ïàõó÷èå æåëåçû âûäåëÿþò ñåêðåò, êîòîðûé ïîçâîëÿåò îñîáÿì îäíîãî âèäà ìåòèòü òåððèòîðèþ, íàõîäèòü äðóã äðóãà èëè îòïóãèâàòü âðàãîâ (ñêóíñ, õîðåê è äð.). Ìëå÷íûå æåëåçû âûðàáàòûâàþò ìîëîêî, êîòîðûì ñàìêè ìëåêîïèòàþùèõ êîðìÿò äåòåíûøåé.

Êëàññ Ìëåêîïèòàþùèå | |

| Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà êëàññà ìëåêîïèòàþùèõ, ïðèçíàêè ìëåêîïèòàþùèõ, îñîáåííîñòè êëàññà, ïðåäñòàâèòåëè | |

| Êëàññ Ìëåêîïèòàþùèå | |

Áèîëîãèÿ 5,6,7,8,9,10,11 êëàññ, ÅÃÝ, ÃÈÀ | |

| Ñòðîåíèå è ðàáîòà âñåõ ôóíêöèé æèâûõ îðãàíèçìîâ, ðàñòåíèé, ãðèáîâ, ìèêðîîðãàíèçìîâ – âñÿ áèîëîãèÿ | |

| Áèîëîãèÿ 5,6,7,8,9,10,11 êëàññ, ÅÃÝ, ÃÈÀ | |

Âíåøíèé âèä ìëåêîïèòàþùèõ. | |

| Ìëåêîïèòàþùèå, èëè çâåðè, ÿâëÿþòñÿ îäíèì èç âûñøèõ êëàññîâ öàðñòâà æèâîòíûõ | |

| Âíåøíèé âèä ìëåêîïèòàþùèõ. | |

Источник

назад

Покровная система

Кожный покров (integument) представляет собой чехол, покрывающий всю поверхность тела и находящийся на переднем крае во взаимоотношениях с внешней средой. Кожа млекопитающих устроена сложнее, чем у других позвоночных. Она относительно толстая, богата железами и несет различные роговые образования — вибриссы, волосы, когти, рога, чешуйки, панцирь и т. д.

Кожа выполняет разнообразные функции. Ее верхний роговой слой создает сплошную преграду, которая защищает организм от механических повреждений, нежелательных физико-химических воздействий, проникновения патогенов, а также от нерегулируемых потерь воды и солей. Волосы и жировая подкожная клетчатка минимизируют теплоотдачу, способствуя поддержанию постоянной температуры тела. Помимо этого, запасы жира в подкожной клетчатке служат энергетическим резервом. Подкожные кровеносные сосуды используются для терморегуляции. Потовые железы тоже служат для терморегуляции, одновременно участвуя в водно-солевом обмене. Секреты кожных желез поддерживают ее эластичность, предохраняя от намокания и проникновения инфекции. Пахучие секреты играют важную роль во внутривидовых отношениях. У водных и летающих форм кожа и волосяной покров повышают гидро- и аэродинамические качества их тела. Кожные пигменты защищают более глубокие ткани от ультрафиолетовых лучей, вредных для организма, и наряду с пигментами волос обеспечивают видоспецифическую окраску животных. Наконец, кожные покров и его производные участвуют в выражении полового диморфизма.

Кожа

Кожа млекопитающих состоит из двух хорошо обособленных слоев: относительно тонкого поверхностного эпидермиса, который развивается из эктодермы, и глубокой дермы, формируемой из мезодермы.

Схема строения кожи млекопитающих.

Эпидермис (epidermis) представляет собой многослойную эпителиальную ткань. В основании располагается ростковый, или мальпигиев, слой (stratum germinativum). Над ним находится роговой слой (stratum corneum), граничащий с внешней средой. Помимо этих слоев в эпидермисе многих частей тела имеется промежуточный зернистый слой (stratum granulosum), а в некоторых случаях еще и блестящий слой (stratum lucidum), расположенный между роговым и зернистым слоями.

Ростковый слой состоит из интенсивно размножающихся цилиндрических или призматических клеток — кератиноцитов. Они последовательно сдвигаются вверх, уплощаясь и подвергаясь все большему ороговению, т. е. заполнению кератиновыми волокнами (на эти волокна и связывающий их филаггрин приходится 80-90 % общей массы белка эпидермиса млекопитающих). На завершающем этапе ороговения кератиноциты теряют ядра, а мертвые ороговевшие клетки слущиваются с поверхности кожи в виде мелких чешуек (перхоти) или целыми лоскутами (так, например, бывает у тюленей). Снашивание рогового слоя эпидермиса восполняется постоянным его нарастанием за счет деления клеток мальпигиева слоя. Необходимо заметить, что усыхание поверхностных клеток эпидермиса не обусловливается недостатком влаги, но является следствием биохимического процесса, наблюдаемого и у водных млекопитающих, например у китов.

В целом эпидермис мягок и эластичен, так как его клетки соединены между собой достаточно свободно. Наибольшего развития он достигает на безволосых участках тела, испытывающих частое трение и давление. На основе эпидермиса развиваются кожные железы и роговые образования. Окраску кожи млекопитающих обеспечивают меланины — пигменты черного, коричневого, ржаво-красного или желтого цвета; эти пигменты вырабатываются специализированными клетками мальпигиева слоя — меланоцитами — и в виде зернышек накапливаются в особых органеллах — меланосомах, мигрирующих из меланоцитов в соседние кератиноциты.

Структура эпидермиса млекопитающих.Собственно кожа — дерма (derma), или кориум (corium), обычно толще эпидермального слоя и образована в основном из соединительной ткани. Верхняя часть дермы, сосочковый слой, внедряется в ростковый слой эпидермиса особыми сосочковидными выступами (papilla), снабженными петлями капилляров. Сосочки обеспечивают прочность соединения обоих слоев кожи и увеличивают поверхность их соприкосновения, что важно, ибо эпидермис лишен собственных кровеносных сосудов и получает питательные вещества и кислород только путем диффузии из кровеносных сосудов дермы. Помимо сосочков, капиллярные сплетения и сети образуются у волосяных луковиц. Ниже лежит сетчатый слой, представляющий основную толщу дермы. Он построен преимущественно волокнистой соединительной тканью, образованной коллагеновыми и, в гораздо меньшей степени, эластиновыми волокнами. Между ними располагаются клетки, главным образом фибробласты, которые и вырабатывают волокна. Хаотические сплетения волокон образуют сложный узор и придают коже большую прочность. Зачастую соединительная ткань дермы практически незаметно переходит в соединительную ткань, покрывающую мышцы или внутренние органы. В целом дерма представляет собой эффективный изолирующий материал и служит надежной защитой тела от повреждений.

Как правило, дерма обильно снабжена мелкими артериями, венами и лимфатическими сосудами. Помимо выполнения питательной и отводной функций, кожный кровоток играет исключительно важную роль в терморегуляции. Диаметр просвета сосудов регулируется нервно-рефлекторным путем и может меняться в очень больших пределах. При их расширении теплоотдача резко возрастает, а при сужении, наоборот, сильно сокращается. В толще дермы порой развиваются гладкие мышечные волокна, а к его нижней поверхности могут прикрепляться в виде подкожной мышцы (musculus cutaneus trunci, или panniculus carnosus) поперечнополосатые волокна, происходящие из нижележащих мышц тела. Чувствительность кожи обусловлена наличием в дерме (реже — в эпидермисе) сенсорных нервных волокон. Одни из них имеют свободные окончания, другие заканчиваются осязательными тельцами, часто многочисленными, которые обычно располагаются в наружной части дермы, преимущественно у волосяных луковиц. Кожные рецепторы способны воспринимать температурные, тактильные и болевые раздражения.

Толщина кожи у разных млекопитающих существенно отличается. Вероятно, наиболее толстая кожа была характерна для вымершей стеллеровой коровы (Hydrodamalis gigas) — порядка 7,5 см. На хребте саванного слона (Loxodonta africana) она достигает 2,8 см. Как правило, у обитателей холодных стран, имеющих пышный волосяной покров, кожа относительно тонкая. В летательных перепонках рукокрылых она достигает всего 0,02-0,075 мм. Кроме того, толщина кожи может быть различной на разных частях тела одного и того же животного. Например, у новорожденного гиппопотама (Hippopotamus amphibius) разница в толщине кожи на внешней стороне бедра и внешней стороне пальцев — 11 мм, что составляет 80 % ее толстой части.

Есть разница и в прочности кожи. Очень тонкая, непрочная и бедная кровеносными сосудами кожа характерна для зайцев (Lepus). Это имеет известное приспособительное значение, выражающееся в своеобразной самоампутации, или автотомии. Хищник, схвативший зайца за кожу, легко вырывает из нее кусок, упуская саму добычу. Образовавшаяся рана почти не кровоточит и быстро заживает. Сходная кожная автотомия наблюдается у некоторых мышей (Muridae), сонь (Gliridae) и тушканчиков (Dipodidae). Кожный хвостовой футляр у них легко обрывается и соскальзывает с хвостовых позвонков, что дает возможность схваченному за хвост зверьку уйти от врага. Футляр разрывается непроизвольно в определенных участках, где кожа особенно тонкая. Обнажившийся конец хвоста высыхает и отпадает; у сонь после этого имеет место ограниченная регенерация, выражающаяся в восстановлении поврежденной части позвонка или межпозвоночного диска.

У некоторых млекопитающих кожа дополнительно утолщается в наиболее уязвимых местах: у кабана (Sus scrofa) — на передней части туловища, у моржа (Odobenus rosmarus) — на шее. У массивных копытных (бегемотов (Hippopotamidae), носорогов (Rhinocerotidae), слонов (Elephantidae)) кожа настолько толстая и плотная, что далеко не всякий противник может ее повредить; впрочем, главную роль в предотвращении нападений на этих животных играет большая масса их тела. У китов очень толстая голая кожа с гладким и упругим эпидермальным слоем и мощной дермой, сосочки которой особенно глубоко вдаются в эпидермис. Промежутки между волокнами дермы заполнены жиром. Такая конструкция кожи обеспечивает ее высокую упругость: прогибаясь под давлением, кожа гасит турбулентные завихрения, нарушающие плавное (ламинарное) обтекание водой тела животного. Этому же способствуют рефлекторные волны сокращений подкожной мускулатуры, пробегающие по телу дельфина при ускорении движения. Таким образом, в одних случаях кожа тесно связана с нижележащими структурами, в других же эта связь значительно более слабая.

Толстая кожа индийского носорога (Rhinoceros unicornis) усеяна шишковатыми вздутиями и образует глубокие складки.

В глубинных слоях дермы развивается подкожная жировая клетчатка (panniculus adiposus). Она образуется рыхлой соединительной тканью, между волокнами которой ветвятся кровеносные сосуды и нервы, а также имеются скопления жировых клеток — адипоцитов. Жировые отложения у наземных млекопитающих используются в качестве энергетического резерва. Они особенно значительны у животных, впадающих в спячку (сурки, суслики, барсуки, медведи и др.): к концу нажировки масса жировых запасов может достигать 40 % массы их тела. Чаще подкожная жировая клетчатка развита более или менее равномерно по всему телу (слабее на голове и конечностях), но у некоторых видов питательные запасы накапливаются в определенных местах. У жирафа (Giraffa camelopardalis) жир сосредоточен в шее, у двугорбого верблюда (Camelus bactrianus) — в горбах на спине, у зебу (Bos primigenius indicus) — на загривке, у некоторых тушканчиков (Dipodidae), жирнохвостой песчанки (Pachyuromys duprasi) и утконоса (Ornithorhynchus anatinus) — в хвосте. Очень толстый слой подкожного жира ластоногих (составляющий до четверти массы их тела) и, особенно, у китообразных (у некоторых полосатиков его толщина достигает 40-50 см). Столь развитая жировая прослойка уменьшает плотность тела и помогает сохранить тепло в холодной воде. Особенно мощная жировая прослойка на шее самцов ушастых тюленей служит дополнительной защитой от клыков конкурентов в брачный период.

Запасание жира (обозначен черным цветом) у одногорбого верблюда (Camelus dromedarius), трехпалого карликового тушканчика

(Salpingotus crassicauda) и самца северного морского котика (Callorhinus ursinus) (по Молюкову и Россолимо, 1989).

Нервы, обслуживающие кожу туловища и конечностей, отходят от различных сегментов спинного мозга; кожа головы иннервируется как спинномозговыми нервами, так и тройничным черепным нервом. Основные нервные сплетения располагаются в глубине подкожной жировой клетчатки, откуда дают ответвления в дерму и эпидермис. У человека наибольшее количество чувствительных окончаний находится в коже губ, подушечек пальцев и гениталий, у слонов их особенно много на кончике хобота, у свиней — на пятачке и т. д. Помимо сенсорных нервов, в коже имеются вегетативные нервы, регулирующие деятельность кровеносных сосудов, сальных и потовых желез, а также работу гладких мышечных волокон, поднимающих волосы.

вперед

в оглавление

Источник