Жировые железы на коже головы

Медицинский эксперт статьи

х

Весь контент iLive проверяется медицинскими экспертами, чтобы обеспечить максимально возможную точность и соответствие фактам.

У нас есть строгие правила по выбору источников информации и мы ссылаемся только на авторитетные сайты, академические исследовательские институты и, по возможности, доказанные медицинские исследования. Обратите внимание, что цифры в скобках ([1], [2] и т. д.) являются интерактивными ссылками на такие исследования.

Если вы считаете, что какой-либо из наших материалов является неточным, устаревшим или иным образом сомнительным, выберите его и нажмите Ctrl + Enter.

По локализации атерома на голове встречается чаще всего, что обусловлено ее морфологическими особенностями – распространенностью и связью сальных желез с волосистой частью головы (фолликулами волос).

Атерома – это доброкачественная киста сальной железы, формирующаяся по разным причинам и диагностирующаяся у пациентов любого возраста и пола. Новообразование имеет типичное для кисты строение – капсулу и специфическое содержимое, детрит. Детрит в свою очередь включает в себя холестериновые кристаллы, эпителиальные клетки, жир, ороговевшие частицы.

[1], [2], [3], [4]

Причины атеромы на голове

Этиология атером до сих пор не уточнена. Тем не менее, во врачебной практике так называемые «жировики» встречаются часто, среди них могут быть доброкачественные опухоли различные по структуре, по гистологии. Атеромы подразделяются на такие виды:

- Вторичные кисты сальных желез, обусловленные обтюрацией выводящего протока. Такие новообразования называются ретенционными, они, как правило, формируются на тех участках тела, где растут волосы, в основном на голове.

- Эпидермоидные врожденные кисты, обусловленные наследственным фактором и имеющие более плотную структуру, как капсулы, так и детрита.

Причины атеромы на голове связаны с особенностями развития кисты, она формируется в протоках сальных желез, преимущественно рядом с волосяной луковицей, фолликулом. По сути, это обтюрированный выводящий проток, закупоренный на выходе. Атерома на голове может достигать внушительных размеров, вплоть до 8-10 сантиметров в диаметре, так как волосистая часть головы плотно насыщена glandulae sebaseae (альвеолярными железами) до 900 на один квадратный сантиметр. Механизм формирования подкожной кисты объясняется различными факторами, но наиболее распространенной причиной является повреждение, воспаление, заболевание фолликул волос, чаще всего – себорея. В результате действия провоцирующего фактора проток железы сужается и не способен адекватно выводить сальный секрет наружу, на кожные покровы. В процессе увеличения атеромы, формирования ее капсулы, начинается изменение структуры детрита, он становится гуще, что в результате приводит к полной закупорке выводящего отверстия.

Наиболее распространенные причины атеромы на голове:

- Повреждение волосяных луковиц из-за себореи.

- Повреждение сальной железы из-за воспаления кожных покровов головы.

- Генетическая предрасположенность к образованию доброкачественных ретенционных кист.

- Нарушение метаболизма (обмена веществ).

- Сахарный диабет.

- Травма сальной железы из-за раны, пореза, ушиба головы.

- Синдром Гарднера (редкое наследственное заболевание).

- Гормональные, эндокринные нарушения.

- Нарушение правил гигиены, ухода за волосистой частью головы.

- Использование химических веществ по уходу за волосяным покровом (краска для волос, химические средства для укладки, завивки и так далее).

- Гипергидроз (повышенное потоотделение, связанное с гормональной дисфункцией).

- Повышенный уровень тестостерона в связи с возрастными, физиологическими изменениями в организме – пубертатный период, возраст после 45-50 лет (у мужчин).

[5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12]

Симптомы атеромы на голове

Клинически атерома проявляется только тогда, когда становится довольно большой, ранний этап ее развития, как правило, протекает бессимптомно.

Симптомы атеромы на голове следующие: •

- Округлое уплотнение на волосистой части головы в любой зоне.

- Поверхность атеромы гладкая, кожные покровы не меняют цвет или структуру.

- Киста при пальпации достаточно подвижна, однако не смещается, частично спаяна с кожей в зоне ее локализации.

- Атерома всегда имеет четко очерченные контуры.

- Атерома на голове не проявляется болевыми ощущениями, если не повреждена и не воспаляется.

- Киста может вскрываться самопроизвольно даже без признаков воспаления, из отверстия просачивается содержимое в виде сального секрета, белого цвета, кашицеобразной консистенции.

- Атерома склонна к воспалениям, поэтому часто нагнаивается со всеми характерными признаками подкожного абсцесса.

- Воспаленная атерома проявляется болью в месте локализации.

- Кожа в месте образования гнойника гиперемирована, отечна.

- Если киста большая, гнойный процесс развивается быстро, повышается не только местная температура кожи, но и всего тела.

- Атерома при нагноении может вскрываться самостоятельно, с истечением гноя наружу.

- Более серьезным состоянием считается подкожное вскрытие воспаленной атеромы с признаками общей интоксикации организма – головной болью, падением артериального давления, резким ухудшением самочувствия.

Простая ретенционная киста на голове не считается серьезным заболеванием, тем не менее, большая, крупная атерома может не только доставлять психологический или косметический дискомфорт, но и сдавливать близлежащие кровеносные сосуды, провоцируя сильные головные боли.

Атерома волосистой части головы

Аtheroma (эпителиальная ретенционная киста) чаще всего формируется в тех зонах тела, где располагаются волосяные фолликулы. Атерома волосистой части головы – это наиболее распространенная локализация подобных новообразований, которые считаются доброкачественными и никогда не перерождаются в злокачественный процесс.

Киста волосистой части головы образуется вследствие постепенного, медленного сужения протока сальной железы. Следует отметить, что на голове по подсчетам трихологов в среднем растет до 100 тысяч волос. Учитывая, что в отличие от потовых желез, glandulae sebaseae (сальные железы) практически всегда соединены с волосяными луковицами, атерома на волосистой части головы имеет все условия для своего развития. Причины образования таких кист различны, они могут быть связаны с нарушением метаболизма или гормональными дисфункциями, травмами кожных покровов головы или себореей. В дерматологии факторы, провоцирующие атеромы, изучены мало, очевидно, в связи с тем, что такие ретенционные кисты в любом случае подлежат удалению, во время которого производится забор тканей для гистологического исследования. Собственно, гистология определяет дифференциальный диагноз и характер так называемого «жировика» на голове.

В клиническом смысле атерома на волосистой части головы представляет собой либо единичное новообразование плотной структуры и довольно большого размера, либо множественные мелкие кисты – атероматоз. Атерома не болит, если она не воспалена, развивается без явных клинических признаков, очень медленно. Гнойные атеромы болезненны, склонны к самопроизвольному вскрытию, часто рецидивируют.

Лечение подкожной кисты сальной железы на голове определяет врач, но оно в 100% случаев будет только хирургическое. Современные медицинские технологии позволяют удалять атерому в течение 25-40 минут в амбулаторных условиях, практически безболезненно. Единственным минусом операции может стать необходимость частичного удаления (выбривания) волос, но, как правило, такой метод применяется только для энуклеации кисты большого размера, когда нет возможности использовать радиоволновой способ. Лазерное и радиоволновое удаление атеромы не требует таких «жертв» со стороны пациента, но эти способы могут быть результативными лишь в лечении маленьких кист, не имеющих признаков воспаления. Поэтому при первых нетипичных симптомах, появлении небольших уплотнений в волосистой части головы, следует обратиться к врачу, не дожидаясь разрастания атеромы или ее нагноения.

[13], [14], [15], [16], [17]

Атерома на затылке

Атерома, формирующаяся в затылочной зоне, может быть спровоцирована не только обычными причинами – нарушением обмена веществ, гормональной дисфункцией, но и сугубо бытовыми травмирующими факторами, например, постоянным ношением тесного головного убора, или особенностями женской прически (заколки на затылке, шиньоны и так далее). В результате постоянного механического воздействия на кожные покровы затылка происходит изменение функции сальных желез, они сужаются из-за плохого питания тканей, закупориваются, создавая все условия для образования внутренних капсул с сальным содержимым. Достаточно часто атерома на затылке развивается из-за повышенного потоотделения или плохой гигиены волосистой части головы. Причину появления кисты определяет врач, но более важным считается дифференциация атеромы от схожих по внешним признакам новообразований.

Дифференциальная диагностика атеромы на затылке предполагает ее отличие от таких мягкотканых подкожных заболеваний:

- Гемангиома затылочной части головы.

- Грыжа мозговой оболочки (редко, так как она имеет специфические симптомы).

- Липома (истинный жировик, доброкачественная опухоль).

- Лимфаденит нижней части затылка.

- Дермоидная киста.

Лечение кисты сальной железы предполагает ее удаление. Ни один другой способ не дает результата, более того, может спровоцировать воспалительный процесс и нагноение атеромы. Воспаленная киста лечится труднее, так как ее сначала вскрывают, дренируют, и только после стихания клинических признаков процесса проводится операция. Следовательно, процедура сопровождается неоднократными разрезами кожных покровов, что неизбежно приводит к образованию рубцов. Атерома на затылке может быть удалена в любой стадии, но более эффективна ее нейтрализация, когда новообразование небольшое (до 3-х сантиметров) и не имеет признаков нагноения.

[18], [19], [20], [21], [22], [23], [24]

Диагностика атеромы на голове

Диагностировать кисту сальной железы в начальном периоде ее развития практически невозможно в силу того, что новообразование формируется бессимптомно. Как правило, пациент обращается к врачу тогда, когда атерома уже ощутима и видна.

Диагностика атеромы на голове проводится по такому алгоритму:

- Первичный визуальный осмотр волосистой части головы.

- Пальпация, в том числе близлежащих лимфатических узлов.

- Визуальная дифференциация атеромы от других новообразований. Основной критерий – наличие видимого выходного, возможно обтюрированного отверстия сальной железы, что нехарактерно для липомы или дермоидной кисты.

- Для уточнения характера новообразования может быть назначена допплерография, УЗИ кисты, КТ или рентген черепа.

- Гистологическое исследование ткани атеромы, материал забирают во время проведения операции.

Диагностика атеромы на голове должна быть дифференциальной, кисту следует отделить от таких новообразований:

- Липома (подкожная опухоль) – залегает глубже, чем атерома.

- Фиброма – более плотная по структуре, спаяна с кожными покровами.

- Папиллома – имеет специфические визуальные критерии.

- Гемангиома – новообразование из кровеносных сосудов, без четких контуров, неплотные образования, определяемые пальпацией.

- Дермоид – врожденная плотная киста.

Основным дифференциальным критерием является гистологическое исследование, которое определяет с точностью до 100% атерому или прочие доброкачественные новообразования кожи и подкожной клетчатки головы.

[25], [26]

Лечение атеромы на голове

Атерома лечится хирургическим путем. Любое предложение консервативного или нетрадиционного способа следует считать некорректным и даже опасным. Киста сальной железы не способна рассасываться по определению, это обусловлено ее морфологией. Капсула атеромы состоит из эпителиальных клеток, содержимое из холестериновых, липидных, ороговевших элементов. Даже самопроизвольное вскрытие нагноившейся кисты и временное ее уменьшение не говорит о полном излечении. Со временем протоки сальной железы вновь начнут закупориваться, капсула регенерироваться и заполняться детритом.

Лечение атеромы на голове может проводиться такими методами:

- В плановом порядке удаляют мелкие кисты без признаков воспаления:

- Хирургический способ с использованием скальпеля.

- Лазерный метод удаления атеромы.

- Радиоволновой метод удаления подкожной кисты.

- Экстренное лечение атеромы на голове при воспалении:

- Вскрытие гнойника.

- Дренирование.

- Симптоматическое лечение местного воспаления.

- Энуклеация кисты, чаще с помощью скальпеля.

- Реабилитационный период:

- При удалении простой атеромы небольшого размера швы рассасываются через 1-1,5 месяца без видимого косметического дефекта.

- Лазерный и радиоволновой способ позволяют проводить процедуру наиболее щадящее, надрез делается минимальный, заживление происходит спустя 5-7 дней.

- Гнойная атерома наиболее сложна в смысле заживления после процедуры. Возможен келоидный рубец, который остается в течение длительного времени

Таким образом, чем раньше атерома будет удалена, тем меньше риск проявления сугубо косметических дефектов на волосистой части головы.

Удаление атеромы на голове

Удаление кисты сальной железы в области головы не представляет трудности, единственным специфическим нюансом может стать необходимость выбривание определенной части волос при энуклеации крупной атеромы, особенно при ее воспалении или нагноении. Операции проводятся амбулаторно под местным наркозом, общая анестезия показана только в крайних случаях – детям до 5-7 лет или пациентам, имеющим осложнения по поводу других заболеваний.

Способы, которые могут быть использованы при удалении атеромы на голове:

- Хирургический метод с использованием скальпеля:

- Разрез производят в самой выступающей части кисты, детрит выдавливают, капсулу извлекают с помощью специального зажима.

- Разрез проводится аналогично вышеописанным способом, но капсула выскабливается специальным инструментом.

- Разрез проводится без повреждения капсулы, кожные покровы сдвигают, кисту вылущивают.

- Производится несколько окаймляющих надрезов вокруг выходного отверстия кисты, края кожных покровов помещают в зажимы, кисту вылущивают в пределах здоровых тканей и накладывают вертикальные косметические швы.

- Лазерное удаление атеромы на голове – абсолютно безболезненный способ, показанный для нейтрализации мелких кист.

- Радиоволновой способ удаления хорош тем, что не требует удаления волос в месте образования атеромы.

Следует отметить, что у многих пациентов складывается ложное мнение о совершенно нетравматичной процедуре при использовании лазера или радионожа. Это не совсем так, в любом случае кожные покровы рассекаются, хотя в более щадящем и безопасном режиме. Достоинство новых методик бесспорны:

- Скорость операции (до 30 минут).

- Минимальная кровопотеря, так как параллельно происходит коагуляция.

- Быстрое заживление тканей.

- Минимальные рубцы, которые рассасываются в течение нескольких недель.

- Великолепный косметический эффект.

- Отсутствие рецидивов.

Все остальные этапы, которые подразумевает удаление атеромы на голове – удаление детрита вместе с капсулой, аналогичны традиционному способу с применением скальпеля. Кроме того, лазер не показан для лечения крупных атером, воспаленных и нагноившихся кист. Радиоволновой метод имеет противопоказания – наличие кардиостимуляторов, металлических имплантантов, в том числе зубных протезов из металла. Хирургический способ удаления кисты сальной железы на голове используется для взрослых пациентов, дети до 5-7 лет подлежат наблюдению. У малышей атерому удаляют только в случае воспаления или по другим медицинским показаниям.

В целом, атерома на голове не опасна ни для здоровья, ни для жизни пациента. Однако, кроме косметического дефекта, такая киста представляют собой новообразование, способное воспалиться или нагноиться, что чревато осложнениями в виде абсцесса кожных покровов головы. Поэтому при появлении нетипичных уплотнений, жировиков следует своевременно обратиться к дерматологу, косметологу, трихологу, провести первичную диагностику и удалить атерому в плановом режиме.

Источник

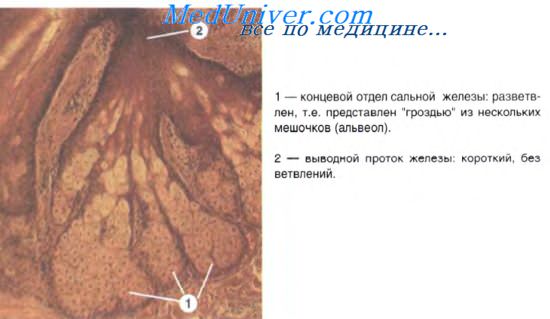

Сальные железы. Волосы. Строение и функции сальных желез и волос.

Сальные железы – также производные эпителиального дифферона, простые разветвленные альвеолярные железы, почти всегда связанные с волосами. Секрет сальных желез (кожное сало) служит жировой смазкой для эпидермиса и волос. За сутки сальными железами человека выделяется около 20 г секрета. Жировая смазка смягчает кожу, делает ее непроницаемой для воды, а также препятствует развитию микробов на поверхности кожи, поскольку кожное сало имеет кислую реакцию.

Сальные железы располагаются в составе кожи более поверхностно, чем потовые – их концевые отделы лежат на границе сосочкового и сетчатого слоев дермы. Выводной проток сальной железы короткий, открывается, как правило, в волосяную воронку. Стенка протока образована многослойным плоским эпителием. Больше всего сальных желез в коже головы. Они отсутствуют на ладонях и подошвах.

Железы состоят из различно дифференцированных эпителиальных клеток – сальных экзокриноцитов, или себоцитов (от sebum – сало). На периферии железы на базальной мембране располагаются камбиальные клетки. По мере дифференцировки себоциты накапливают в цитоплазме жировые включения и смещаются по направлению к центру железы. Здесь происходит гибель себоцитов по механизму апоптоза. Это характеризует голокринный тип секреции железы

Имеются данные о том, что физиологическая регенерация сальной железы происходит за счет формирования новых концевых отделов путем почкования.

Волосы. Строение и функции волос.

Волосы – это ороговевшие эпителиальные придатки кожи, покрывающие почти всю кожную поверхность, за исключением ладоней, подошв, боковых поверхностей пальцев и др. Плотность расположения волос неодинакова. Различают три вида волос: длинные, щетинистые, пушковые. Длинные волосы – это волосы головы, бороды, усов, подмышечных впадин и лобка. Щетинистые волосы – волосы бровей, ресниц, наружного слухового прохода, преддверия носовой полости. Пушковые волосы покрывают остальную поверхность тела.

Длина волос – от нескольких миллиметров до 1,5 м, толщина – от 0,005 до 0,6 мм. Волосы выполняют в основном защитную функцию – ресницы защищают глаза от попадания пыли и от механических повреждений. Волосы участвуют также в тактильной чувствительности.

Развитие волоса начинается на 3-м месяце эмбриогенеза, когда эпидермис в виде тяжей врастает в подлежащую соединительную ткань. При этом образуются волосяные фолликулы, из которых растет волос. Первоначальный волосяной покров (лануго) исчезает еще до рождения, заменяясь пушковыми волосами (велюс). После рождения новые волосяные фолликулы не образуются, а рост дефинитивных волос происходит за счет ранее возникших фолликулов.

В волосе различают стержень, выступающий над поверхностью кожи, и корень, расположенный в толще кожи. Корень волоса оканчивается утолщением – волосяной луковицей и располагается в особом футляре – волосяном фолликуле. Последний состоит из наружного и внутреннего эпителиальных корневых влагалищ и соединительнотканной волосяной сумки. На нижнем конце корня в волосяную луковицу в виде сосочка вдается рыхлая соединительная ткань, выполняющая трофическую роль. Волосяная луковица – это матрица волоса.

Она состоит из эпителиальных камбиальных клеток, обеспечивающих рост корня волоса и внутреннего эпителиального корневого влагалища. Кроме этих клеток, в матрице волоса имеются меланоциты, синтезирующие пигмент.

В корне волоса различают центральную часть – мозговое вещество, периферические слои – корковое вещество и кутикулу. Мозговое вещество состоит из полигональных эпителиоцитов, расположенных в виде монетных столбиков. В этих клетках накапливаются гранулы трихогиалина, а затем – мягкий кератин. Корковое вещество волоса на протяжении большей части корня и всего стержня состоит из плоских роговых чешуек, содержащих твердый кератин. Из них же (кутикулярных эпителиоцитов), налегающих друг на друга в виде черепицы, состоит кутикула волоса.

Разная толщина волос и прочность связаны с особенностями коркового вещества волоса и его кутикулы. Внутреннее корневое влагалище окружает корень волоса наподобие муфты. В нем различают наружный эпителиальный слой (бледный слой Генле), средний эпителиальный слой (гранулосодержащий слой Гексли) и кутикулу, прилегающую к кутикуле корня волоса.

Наружное эпителиальное корневое влагалище – это непосредственное продолжение в глубь дермы росткового слоя эпидермиса.

Волосяной фолликул у поверхности кожи образует расширение – воронку, куда впадают протоки сальных желез.

Волосяную сумку образуют наружный продольный и внутренний циркулярный слои коллагеновых волокон. На границе между волосяной сумкой и волосяной луковицей имеется базальная мембрана.

Корень волоса снабжен мышцей (состоит из гладкой мышечной ткани эктомезенхимного происхождения), поднимающей волос. Одним концом она вплетена в волосяную сумку, другим – в сосочковый слой дермы. При сокращении мышцы волос принимает прямое положение, поднимаясь над поверхностью кожи (“волосы встают дыбом”). Существуют значительные половые различия в степени развития волос.

Волосы растут за счет пролиферации клеток матрицы и последовательной их дифференцировки в кератинсодержащие клетки и далее – в роговые чешуйки. Последние постепенно смещаются по направлению из области корня волоса в стержень. Скорость роста волос у человека в среднем 0,4 мм в сутки. Продолжительность жизни волоса на голове 2-4 года. Прекращение пролиферации клеток матрицы означает остановку роста волоса. Затем пролиферация клеток матрицы возобновляется, начинается рост нового волоса, а старый волос при этом выпадает. Так происходит смена волос.

– Также рекомендуем “Ногти. Строение ногтей. Реактивность и регенерация кожи и ее производных.”

Оглавление темы “Производные кожи. Пищеварительная система.”:

1. Сальные железы. Волосы. Строение и функции сальных желез и волос.

2. Ногти. Строение ногтей. Реактивность и регенерация кожи и ее производных.

3. Молочные железы. Строение и функции молочных желез.

4. Пищеварительный комплекс органов. Развитие и общий план строения пищеварительной трубки.

5. Ротовая полость. Губы, щеки, десны. Слизистая ротовой полости, губ, щек и десен.

6. Зубы. Развитие зубов. Гисто- и органогенез зубов.

7. Строение зуба. Структура зубов. Эмаль. Пульпа. Цемент.

8. Язык. Строение и функции языка.

9. Большие слюнные железы. Околоушные железы. Поднижнечелюстные железы. Подъязычные железы.

10. Твердое и мягкое нёбо. Миндалины. Строение и функции миндалин.

Источник